Программы мониторинга врожденных пороков развития (ВПР) возникли в странах Западной Европы в начале 60-х годов XX века с целью определения популяционных частот ВПР и быстрого контроля изменений уровня ВПР. Благодаря популяционному принципу формирования мониторинговые регистры ВПР являются основными источниками материала для различных эпидемиологических исследований врожденных аномалий. В результате многолетней деятельности регистров ВПР были получены популяционные частоты различных, в том числе и редких форм ВПР, а также и другие эпидемиологические характеристики врожденных аномалий.

В последние десятилетия в связи с развитием и широким внедрением мероприятий по профилактике ВПР системы мониторинга стали служить инструментом оценки эффективности предпринимаемых мер. Благодаря проведению пренатального скрининга беременных женщин, а также пренатальной диагностики все больше пороков развития выявляется на ранних сроках беременности, что соответственно повышает уровень прерываний беременностей с грубыми аномалиями у плодов. С помощью мониторинга можно ответить на вопрос о том, насколько снижается частота пороков развития среди новорожденных при проведении первичной и вторичной профилактики. Для решения этой задачи необходимо регистрировать случаи ВПР не только среди живорожденных и мертворожденных детей, как это делалось ранее, но и учитывать плоды с пренатально выявленными пороками развития, когда беременность в этой связи была прервана. Индуцированные аборты с ВПР необходимо регистрировать не только для получения точных оценок частот пороков, но и для оценки влияния пренатальной диагностики на уровень пороков среди новорожденных детей.

В регионах РФ мониторинг ВПР осуществляется с 1999 года. Для получения более полной информации по случаям ВПР используются множественные источники данных по ВПР: родильные дома, детские стационары и поликлиники, патологоанатомические отделения, что позволяет регистрировать ВПР среди живо- и мертворожденных детей. Таким образом, до 2010 года регистрировались только случаи пороков среди живо- и мертворожденных детей. Данные по плодам с пороками развития, выявленными в ходе пренатальных исследований, учитываются в системе мониторинга РФ с 2010 года.

Целью данной работы была оценка частот ВПР с учетом данных по плодам и оценка влияния пренатальной диагностики ВПР и индуцированных прерываний беременности на уровень ВПР среди новорожденных детей.

Материал и методы исследования

Материалом исследования послужили данные объединенной базы мониторинга ВПР с 2010 по 2014 годы. Мониторинг ВПР в регионах РФ осуществляется на популяционной основе, с использованием множественных источников регистрации. Такой подход обеспечивает высокий уровень выявления и регистрации пороков развития, что важно для получения точных оценок частот ВПР. В регистр включаются случаи ВПР среди живо- и мертворожденных детей, а также индуцированные аборты с ВПР, выявленными при пренатальном исследовании. В мониторинг не включаются данные по абортам, произведенным по иным причинам. Данные по ВПР поступают в региональные медико-генетические консультации и центры, на базе которых формируются региональные регистры ВПР. Данные из регионов направляются в отделение информационных технологий и мониторинга НИКИ педиатрии им. академика Ю.Е. Вельтищева ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, где формируется объединенная база по ВПР.

За анализируемый период (2010–2014 гг.) общее число рождений в регионах, проводящих мониторинг ВПР, составило 3 030 104, включая живо- и мертворожденных. Этот показатель использовался как знаменатель при расчете частоты пороков. Мы проанализировали данные по грубым ВПР (анэнцефалия, энцефалоцеле, спинномозговая грыжа, гидроцефалия, омфалоцеле, гастрошизис, агенезия почек, транспозиция крупных сосудов, гипоплазия левого сердца, диафрагмальная грыжа, экстрофия мочевого пузыря, расщелина губы/нёба, расщелина нёба, редукционные пороки конечностей, атрезия пищевода, атрезия аноректального отдела, гипоспадия, эписпадия) и по синдрому Дауна. Для каждого порока рассчитывалась частота среди новорожденных и частота среди новорожденных и плодов с ВПР. Частота каждого порока рассчитывалась на 10 000 рождений. 95% доверительный интервал (95% CI) оценки частоты определялся исходя из предположения о пуассоновском распределении порока среди новорожденных.

Результаты исследования

Для каждого порока были определены частоты в группе живо- и мертворожденных детей, а также частоты в общей группе живорожденных, мертворожденных и индуцированных абортов. Также для каждого порока мы определили процент индуцированных абортов с пренатально выявленным пороком развития у плода от общего числа случаев. Результаты представлены в табл. 1. Как видно из таблицы, максимальная доля индуцированных абортов наблюдается при анэнцефалии, что подтверждает высокую эффективность пренатальной диагностики этого порока. К порокам с высоким уровнем прерывания в связи с пренатальным выявлением относятся и другие грубые врожденные аномалии, такие как энцефалоцеле, спинномозговые грыжи, двусторонняя агенезия почек, пороки развития передней брюшной стенки (омфалоцеле, гастрошизис). Уровень прерывания случаев синдрома Дауна после пренатальной диагностики по данным объединенной базы мониторинга ВПР составляет 34%. Самый низкий процент индуцированных абортов наблюдается для атрезий желудочно-кишечного тракта, расщелины неба, эписпадии и гипоспадии.

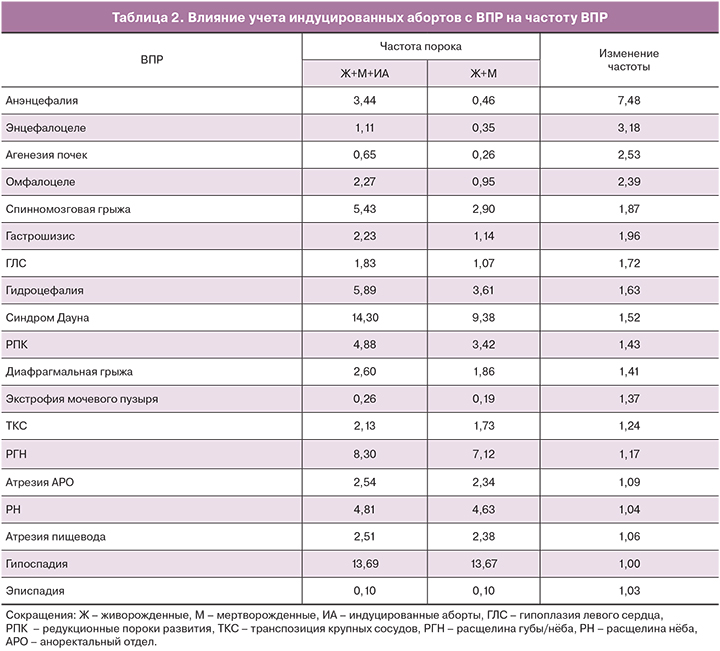

Соответственно включение индуцированных абортов в базу данных мониторинга ВПР влияет на оценку частоты порока (табл. 2). Максимальный эффект наблюдается для анэнцефалии, частота изменяется более чем в 7 раз. Частоты энцефалоцеле и двусторонней агенезии почек при учете плодов с этими пороками изменяются примерно в 3 раза, омфалоцеле – в 2,4 раза.

Почти в 2 раза изменяется оценка частоты для таких пороков, как спинномозговая грыжа, гастрошизис, ГЛС и гидроцефалия. Частота синдрома Дауна среди новорожденных детей без учета плодов снижается в 1,5 раза. Очевидно, что это является результатом пренатального скрининга и пренатальной диагностики.

Обсуждение

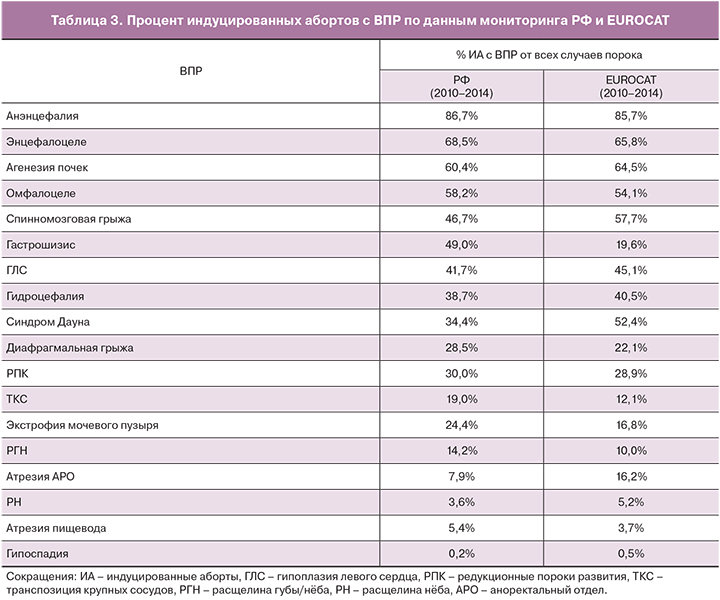

В связи с тем, что все больше грубых ВПР выявляются пренатально (вторичная профилактика) на ранних сроках беременности, очевидно, что доля прерываний беременностей с пораженными плодами будет возрастать, и соответственно уровень пороков среди новорожденных детей будет снижаться. Однако для определения истинных частот ВПР, оценки эффективности профилактических мероприятий необходимо включать случаи элективных прерываний на ранних сроках беременности в регистры ВПР.

Особенно показательно влияние включения избирательных абортов на оценку уровня тех пороков, для которых существуют эффективные методы пренатальной диагностики. По нашим данным, самый высокий процент индуцированных абортов выявляется при анэнцефалии (86,7%), что указывает на высокий уровень выявления этого порока при проведении пренатальных исследований (пренатальный скрининг и пренатальная ультразвуковая диагностика). К порокам с высоким уровнем прерываний относятся такие аномалии, как черепно-мозговые грыжи (68,5%), двусторонняя агенезия почек (60,4%), омфалоцеле (58,2%), гастрошизис (49,0%), спинномозговые грыжи (46,7%). Оценке влияния пренатальной диагностики на частоту пороков развития посвящено большое число исследований за рубежом [1–4]. В исследовании M.B. Forrester с соавт. (1998) доли прерванных беременностей после пренатальной диагностики составили: для анэнцефалии – 83,1%, для энцефалоцеле – 54,3%, для спинномозговой грыжи – 48,3%, для омфалоцеле и гастрошизиса – 42,4% и 12,8% соответственно [5]. I. Barisic с соавторами (2001), анализируя данные 19 регистров, входящих в EUROCAT (European surveillance of congenital anomalies), показали, что доля прерываний беременности при омфалоцеле составляет 37%, при гастрошизисе – 29% [6]. В работе E. Garne с соавт. (2005) по данным 17 регистров EUROCAT грубые пороки развития прерываются более чем в 50% случаев после пренатального выявления, кроме транспозиции крупных сосудов, диафрагмальной грыжи и гастрошизиса, доля прерываний которых составляет 30–40% [7]. В табл. 3 мы приводим данные по доле индуцированных абортов для всех анализируемых врожденных аномалий в нашем исследовании и по данным EUROCAT за 2010–2014 годы [8]. Из таблицы видно, что для большинства ВПР данные сопоставимы. Однако доля прерываемых случаев для гастрошизиса, диафрагмальной грыжи и экстрофии мочевого пузыря ниже в регистре EUROCAT по сравнению с нашими данными. В то же время в регистре EUROCAT выше доля прерванных случаев спинномозговых грыж (57,7% против 46,7%) и синдрома Дауна (52,4% против 34,4%). Отмечаемые различия, наблюдаемые в разных исследованиях, могут быть обусловлены разными причинами, например, точностью и полнотой сведений обо всех пороках развития, о прерванных беременностях, уровнем их выявления и другими причинами.

Заключение

Таким образом, изучение в ходе мониторинга частот исследуемых пороков развития по группам живорожденных, мертворожденных и плодов позволило установить, что:

- в результате проведения пренатальной диагностики, направленной на выявление и элиминацию грубых пороков развития плода, достигается снижение частоты пороков среди рожденных детей по сравнению с частотой в общей группе (новорожденные и плоды);

- при условии организации учета в ходе мониторинга всех случаев пороков, в том числе и у плодов, полученные результаты могут быть использованы для оценки эффективности проводимой пренатальной диагностики.