Синдром амниотических тяжей (САТ) объединяет комплекс врожденных аномалий плода, варьирующих от небольших констрикционных кольцевых перетяжек и лимфатического отека конечностей до сочетанных множественных пороков развития, вызванных многочисленными тяжами, окутывающими различные отделы тела плода, приводящими к нарушению их анатомической структуры. Данный синдром имеет множество синонимов: ADAM-комплекс (amniotic deformities, adhesion and mutilation – амниотические деформации, сращения и пороки), секвенция амниотических тяжей, комплекс амниотических дизрупций, кольцевидные борозды, врожденные ампутации, врожденные констрикционные тяжи, тяжи Стритера (Streeter), тяжи обратной ткани, поперечные терминальные дефекты конечностей, амниохориальные мезобластические соединительнотканные тяжи и амниотические перетяжки.

САТ, являясь редкой патологией, встречается с частотой 1 случай на 1200–15 000 беременностей [1]. Данный синдром не относится к наследственным и возникает спорадически. Наиболее характерными его проявлениями являются циркулярные деформации мягких тканей конечностей или их ампутации в сочетании с такими врожденными аномалиями, как синдактилия, косолапость, расщелины лица, аномалии черепа, головного мозга и внутренних органов. Осложнения, возникающие при САТ, зависят от локализации тяжей и степени вовлечения той или иной анатомической структуры плода, а в случае сдавления пуповины могут привести к антенатальной гибели.

До настоящего времени точные механизмы возникновения САТ остаются неизвестными. Согласно одной из существующих гипотез, в основе их развития лежит первичный дефект или раннее повреждение амниона, сопровождающееся чрезмерной продукцией мезодермального матрикса [2]. Согласно другой – причиной развития тяжей может служить ишемия плодного яйца [3].

Антенатальная диагностика САТ на ранних сроках беременности затруднительна, так как даже самые совершенные ультразвуковые системы не всегда позволяют визуализировать тонкие амниотические тяжи.

В условиях развития фетальной хирургии появилась возможность рассечения перетяжек под контролем фетоскопии. В настоящее время имеются успешные примеры подобных операций, проведенных при поражении конечностей амниотическими тяжами [4].

Сложность диагностики столь редкой патологии в отдельных случаях, имеющей фатальный исход, побудила нас опубликовать данное клиническое наблюдение.

Описание

Беременная Г., 25 лет, обратилась в отделение ультразвуковой и функциональной диагностики ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России для проведения скринингового ультразвукового исследования I триместра. Из анамнеза известно, что настоящая беременность вторая, наступила самостоятельно. Первая беременность в 2008 г. закончилась своевременными самопроизвольными родами живой доношенной девочки. Мужу 29 лет, здоров. Наследственность родителей не отягощена, профессиональные вредности отрицают. Пациентка жалоб не предъявляла. Менструации с 12 лет по 4–5 дней, через 28 дней, регулярные, умеренные, безболезненные. Гинекологические заболевания отрицает. Течение данной беременности без особенностей. Предполагаемый срок беременности на момент исследования по дате последней менструации составлял 12 недель 2 дня. Эхографическое исследование проводилось на ультразвуковой системе GE Voluson E8 Expert (General Electric, США), с использованием трансабдоминального и трансвагинального мультичастотных (3,5–8,0 МГц) конвексных датчиков. Для определения срока беременности измеряли копчико-теменной размер плода, окружность и бипариетальный размер головы, окружность живота, длину бедренной кости. Затем определяли локализацию и размер плаценты. Оценивали количество околоплодных вод. Особое внимание обращали на анатомическое строение органов и структур плода.

При проведении эхографического исследования было установлено наличие в полости матки одного живого плода. Фетометрические данные: копчико-теменной размер плода составил 54 мм, окружность головы – 58 мм, бипариетальный размер головы – 21 мм, длина бедра – 6 мм.

Плацента локализовалась на задней стенке матки, ее толщина составляла 13 мм. Отмечалось нормальное количество околоплодных вод.

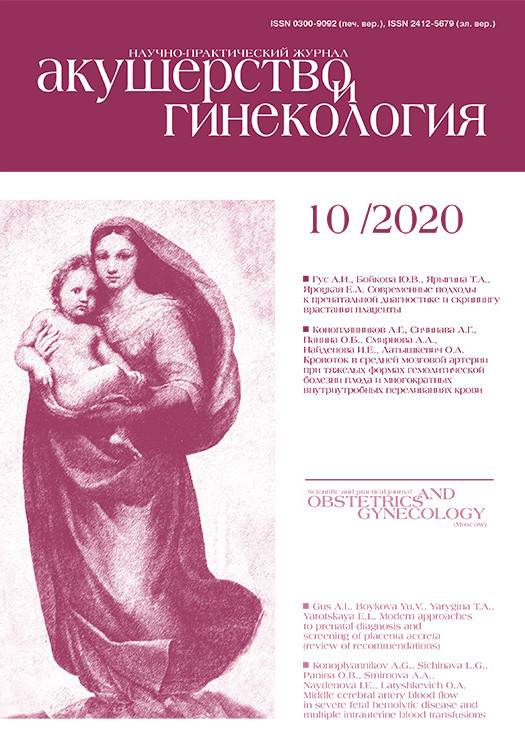

Во время детальной оценки анатомического строения внутренних органов плода при помощи двухмерной и трехмерной эхографии были выявлены: дефект передней брюшной стенки и эвентрация органов брюшной полости – печень и петли кишечника располагались вне брюшной полости (рис. 1, 4, 5). При сканировании скелета плода обращала на себя внимание деформация позвоночника в поясничном и грудном отделах (рис. 2). При исследовании конечностей плода диагностировалось отсутствие всех пальцев правой верхней конечности и двух пальцев левой (рис. 3, 5).

На основании полученных данных был выставлен следующий диагноз: Беременность 12 недель. Множественные пороки развития: эвентрация внутренних органов брюшной полости, искривление позвоночника, деформация верхних конечностей.

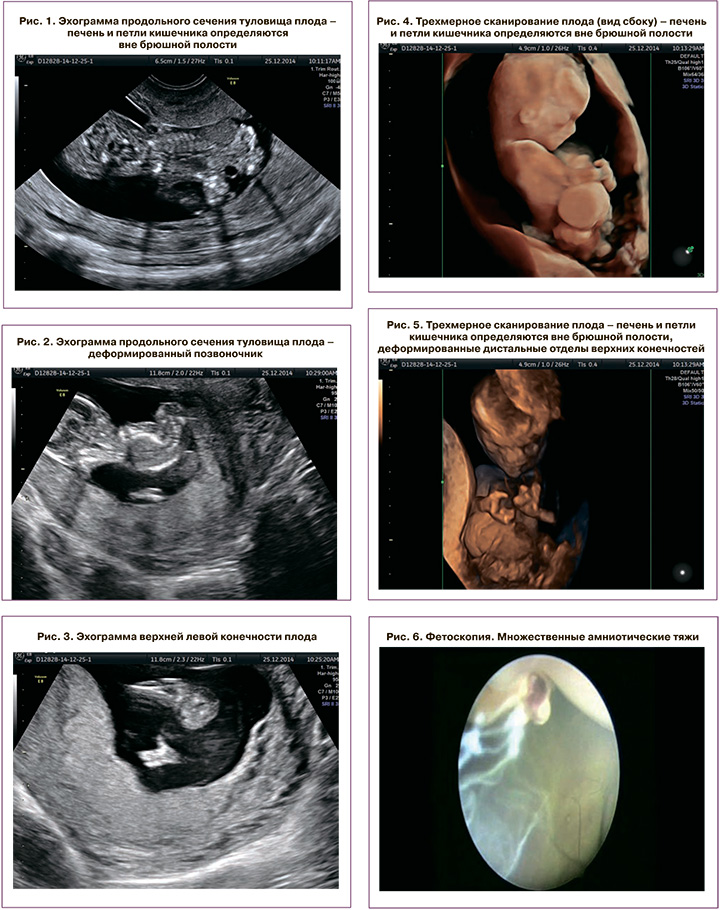

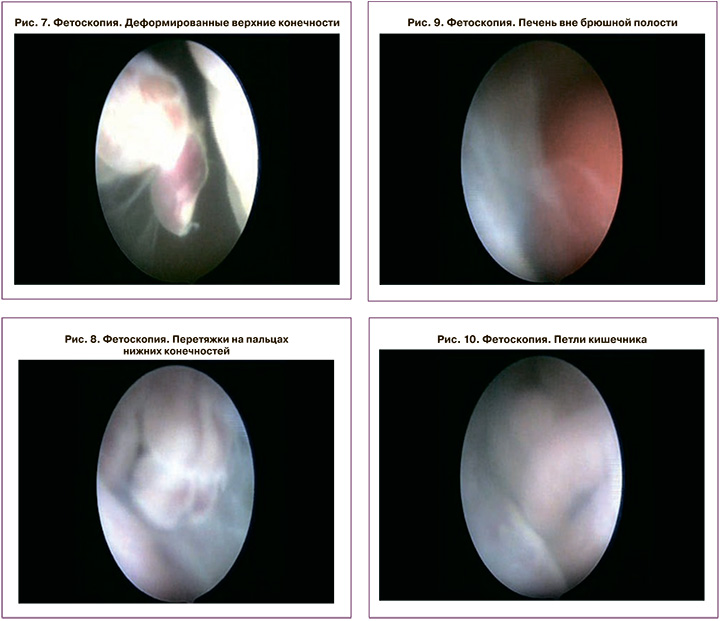

Учитывая абсолютно неблагоприятный прогноз, пациентка была направлена в стационар дневного пребывания научно-поликлинического отделения Центра для прерывания беременности. Перед выполнением процедуры прерывания беременности с целью подтверждения и дополнительной оценки аномалий развития плода была произведена трансцервикальная фетоскопия (рис. 6–10). Использовался фетоскоп с углом обзора 30°, диаметром 2,7 мм производства фирмы Karl Storz, Германия. Для определения хромосомных аномалий плода было выполнено кариотипирование.

Во время фетоскопии дополнительно в полости матки были выявлены множественные амниотические тяжи, не диагностированные при ультразвуковом исследовании (рис. 6). При генетическом исследовании плода получен нормальный кариотип – 46 ХХ.

Обсуждение

САТ является редким осложнением беременности, этиология которого точно не установлена.

Существуют две основные гипотезы развития данного синдрома, первую из них называют «внутренней», вторую – «внешней». Согласно «внутренней» теории, предложенной Streeter G.L. в 1930 г. [5], аномалии развития и амниотические тяжи имеют общее происхождение и связаны с нарушением формирования зародышевого диска на ранней стадии эмбриогенеза. По данным более поздней – «внешней» теории, предложенной Torpin R. в 1965 г. [1], врожденные пороки плода обусловлены воздействием амниотических тяжей. Предполагается, что повреждение амниона (спонтанный или ятрогенный разрыв плодного пузыря) в раннем эмбриональном периоде приводит к чрезмерной продукции мезодермального матрикса и формированию тяжей, которые, находясь в амниотической полости в непосредственной близости от плода, взаимодействуют с ним. Сдавление конечностей по мере роста плода сопровождается нарушением кровообращения и некрозом, следствием чего являются внутриутробные ампутации. По данным Derderian S.C. et al., наиболее часто синдром развивается спонтанно. Однако описанный авторами случай возникновения САТ после фетоскопии и лазерной коагуляции сосудистых анастомозов по поводу фето-фетального трансфузионного синдрома служит подтверждением гипотезы, в которой повреждению амниона отводится решающая этиологическая роль [6]. На сегодняшний день данная теория является наиболее приемлемой. Вместе с тем с позиций данной теории не представляется возможным трактовать формирование таких пороков развития, как неперфорированный анус, полидактилия, септо-оптическая дисплазия, расщелина верхней губы и неба, дефекты позвоночника и агенезия почек [7]. Последнее не исключает генетическую природу развития САТ. Тем более что в настоящее время известны мутации генов, ответственных за формирование дефектов верхней губы и неба. Важную роль генетических нарушений при САТ также демонстрируют мутации некоторых из недавно выявленных генов, ответственных не только за формирование расщелин губы и неба, но и за появление перетяжек в области лица. Так, мутации гена IRF6 встречаются при синдромах Van der Woude и подколенного птеригия [8], а гена p63 – при синдроме Hay Wells [9]. Тот факт, что с мутациями гена p63 также связаны аномалии развития конечностей, позволяет предположить, что случаи, подобные САТ, сочетающиеся с расщелинами лица, могут быть вызваны не только мутациями гена p63, но и IRF6 [10].

Появившиеся в течение последних двух десятилетий отдельные доклады содержат данные, подтверждающие взаимосвязь черепно-лицевых аномалий, дефектов передней брюшной стенки, атрезии тонкого кишечника, редукционных пороков конечностей, агенезии почек, косолапости, септо-оптической дисплазии с нарушением васкуляризации в эмбриональном периоде [11]. Перечисленные выше аномалии развития нередко сочетаются с амниотическими тяжами. Однако до конца не ясно, являются ли они причиной или следствием нарушения васкуляризации. Если перетяжки возникают в результате нарушения васкуляризации, то в каждом случае они могли бы иметь аналогичные факторы риска.

Септо-оптическая дисплазия относится к гетерогенным заболеваниям, которые характеризуются отсутствием полости прозрачной перегородки, гипоплазией зрительного нерва и дисфункцией гипофиза. Сочетание септо-оптической дисплазии с другими аномалиями может являться результатом мутаций в единичных генах или следствием воздействия различных тератогенных агентов. Случаи септо-оптической дисплазии в виде дефектов головного мозга в сочетании с редукционными пороками конечностей указывают на наличие САТ. Спорадическое возникновение септо-оптической дисплазии на фоне инсульта является другим фактором, подтверждающим эту теорию.

Диагностика САТ затруднительна, так как, имея толщину менее 1 мм, тяжи не всегда визуализируются при эхографическом исследовании. Однако выявление отека дистальных отделов конечностей, возникающего, как правило, ниже места сдавления, может способствовать постановке пренатального диагноза. Дополнительную ценную информацию для верификации диагноза в случаях обнаружения аномалий, характерных для САТ, могут предоставить трехмерное сканирование и магнитно-резонансная томография [12, 13].

Прогноз при САТ зависит от анатомической локализации и степени вовлечения структур плода. Вследствие сдавления тяжами дистальной части конечности плода формируются венозный застой, отек и ишемия, которые могут привести к ее ампутации. При недостаточном сдавлении конечности ампутации, как правило, не происходит, однако повреждаются нервы и мышцы, что сопровождается нарушением строения органа и потерей его функции. Таким образом, поражение конечностей может варьировать от незначительных повреждений, сопровождающихся моторной и сенсорной дисфункцией, до выраженных – псевдосиндактилий и ампутаций [14]. Наличие амниотических тяжей в области головы может привести к формированию черепно-лицевых расщелин и даже анэнцефалии. Широкие тяжи в области туловища плода могут оказаться причиной деформации грудной клетки, позвоночника и нарушения целостности передней брюшной стенки, что было продемонстрировано в нашем клиническом случае. Наличие множественных пороков развития плода, вызванных амниотическими тяжами, в ряде случаев может имитировать такие генетические синдромы, как синдром Патау, Эдвардса и другие.

Крайне неблагоприятно при САТ вовлечение пуповины, когда из-за сдавления сосудов и нарушения кровотока создается ситуация, угрожающая жизни плода. Данные литературы свидетельствуют о том, что вовлечение пуповины имеет место в 13% случаев САТ, и в 10% из них происходит ее сдавление [15]. Однако, обобщая результаты фетоскопии, Derderian S.C. et al. установили, что вовлечение пуповины достигает 80% [6].

Сегодня лечение при САТ может быть выполнено внутриутробно, когда под контролем фетоскопии производят разделение тяжей и высвобождение конечностей и туловища плода. Crombleholme T. et al. в исследованиях на животных показали, что разрушение тяжей под контролем фетоскопии способно предотвратить серьезные деформации конечностей [16]. Также в ходе исследований на животных было установлено, что своевременное освобождение конечностей от тяжей положительно влияет на сохранность функции и предотвращает нарушение их анатомического строения, в отличие от разделения тяжей в более поздние сроки беременности. Первое исследование, посвященное успешному внутриутробному разделению амниотических тяжей, было опубликовано в 1997 г. Quintero R. et al. [4]. Результаты, представленные авторами, показали, что данная операция значительно улучшает функциональное состояние пораженных конечностей. Успех разделения амниотических тяжей зависит от их локализации – разрушению подлежат все тяжи, непосредственно контактирующие с плодом. При этом особое внимание уделяют кольцевым тяжам, сдавливающим конечности. Уменьшение дистального отека конечности является свидетельством успешного рассечения тяжа.

Заключение

Таким образом, САТ, являясь редким осложнением беременности, имеющим разнообразные проявления и схожесть при выраженном поражении плода с тяжелыми хромосомными аномалиями, представляет большие трудности как для пренатальной диагностики, так и для дальнейшего ведения беременности. В случае выраженных аномалий развития рекомендовано прерывание беременности, а при незначительных поражениях конечностей – проведение внутриутробного вмешательства. Ранняя диагностика данного синдрома позволяет не только своевременно прервать беременность, но и предотвратить развитие таких осложнений, как ампутации конечностей и сдавление пуповины.