Монохориальная многоплодная беременность сопровождается высокой частотой неблагоприятных исходов из-за развития специфических осложнений, таких как фето-фетальный трансфузионный синдром (ФФТС) и синдром селективной задержки роста плода (ССЗРП), которые составляют более 30% [1].

Диагностика ФФТС основана на определении разницы в количестве амниотической жидкости плодов (максимальный вертикальный карман (МВК) околоплодных вод одного плода – более 8 см и второго – менее 2 см). Средний срок беременности на момент постановки диагноза обычно составляет 20 недель. В настоящее время для своевременной диагностики ФФТС при монохориальной многоплодной беременности рекомендовано проводить эхографическое исследование раз в 14 дней, начиная с 16 недель. Однако регулярное наблюдение проводится не всегда, и некоторые случаи могут быть пропущены. При этом перинатальные исходы непосредственно зависят от своевременной диагностики и выбранной тактики ведения. При ФФТС важно не упустить оптимальные сроки для проведения внутриутробного лечения – фетоскопической лазерной фотокоагуляции сосудистых анастомозов плаценты. В связи с чем крайне актуальным является выявление факторов риска развития данных осложнений.

По данным ряда исследований, для прогнозирования развития специфических осложнений монохориальной беременности могут быть использованы такие эхографические параметры I триместра, как толщина воротникового пространства (ТВП) [2, 3], копчико-теменной размер (КТР) плодов [4], характер кровотока в венозном протоке [5]. Ранними проявлениями гемодинамического дисбаланса, развивающегося при ФФТС, могут быть увеличение ТВП одного плода более 95-го перцентиля и/или его дискордантность между близнецами более 0,6 мм, а также изменение кровотока в венозном протоке у одного из плодов [6]. Дискордантность КТР и окружности живота (ОЖ) плодов может являться ранним признаком ССЗРП. Несмотря на то что увеличение ТВП одного из плодов, разница в ТВП и КТР между плодами и аномальный кровоток в венозном протоке показали себя в качестве ранних признаков гемодинамического дисбаланса, возникающего при ФФТС, опубликованные данные неоднозначны. Разница ТВП плодов имеет удовлетворительную чувствительность и специфичность в прогнозировании тяжелых случаев ФФТС, однако такой скрининг до сих пор связан со значительными ложноположительными и ложноотрицательными результатами, так как частота обнаружения составляет всего 52% [7]. Также в качестве предикторов ФФТС предлагались и другие эхографические маркеры, такие как дискордантность по количеству амниотической жидкости [8], обнаружение артерио-артериальных анастомозов [9], складка межплодовой перегородки [10] и изменение уровня циркулирующей материнской м-РНК [11]. Однако их прогностическая значимость не была доказана. Таким образом, в настоящее время остается актуальным поиск ранних диагностических предикторов осложнений монохориальной беременности.

Целью данного исследования явилась оценка эффективности применения эхографических маркеров I триместра беременности в качестве ранних предикторов специфических осложнений монохориальной многоплодной беременности.

Материалы и методы

Проведено ретроспективное когортное исследование 143 беременных с монохориальной диамниотической двойней, которым выполнялись эхографическое исследование в сроке 11–14 недель и последующее наблюдение беременности на базе отделения ультразвуковой и функциональной диагностики ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России. Исследование проводили на ультразвуковом сканере Voluson E8 Expert (производство General Electric, США).

Критерии включения: прогрессирующая беременность монохориальной диамниотической двойней в сроках беременности 11–13 недель 6 дней.

Критерии исключения: неразвивающаяся беременность, пороки развития одного или обоих плодов.

В исследование включены 134 беременные монохориальной диамниотической двойней, 9 случаев исключены из-за саморедукции эмбрионов до 11 недель беременности.

Определение типа хориальности и амниальности при многоплодии производилось до 14-й недели беременности на основании эхографической оценки – наличия одного плодного яйца (одного хориона), содержащего два живых плода, два амниона (наличие Т-признака) и два желточных мешка.

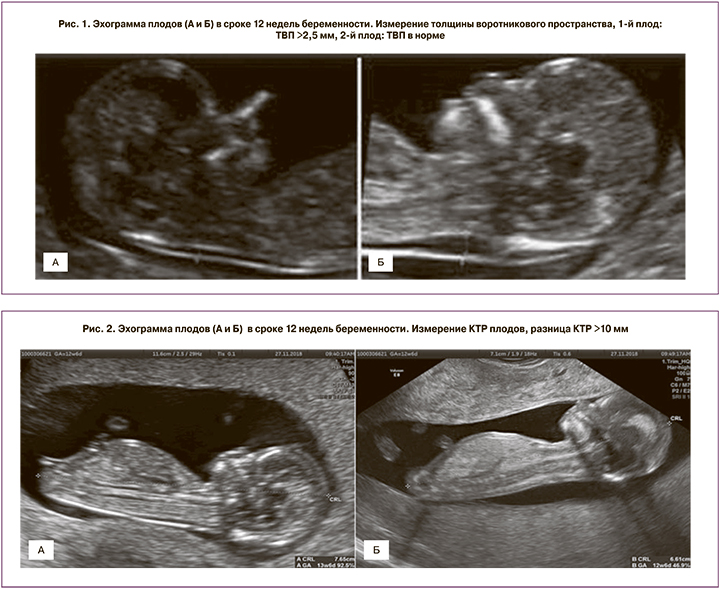

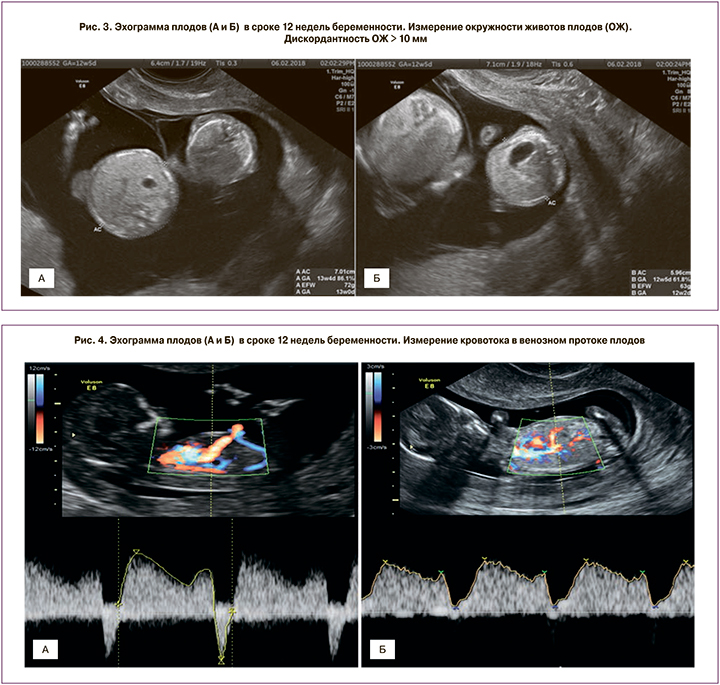

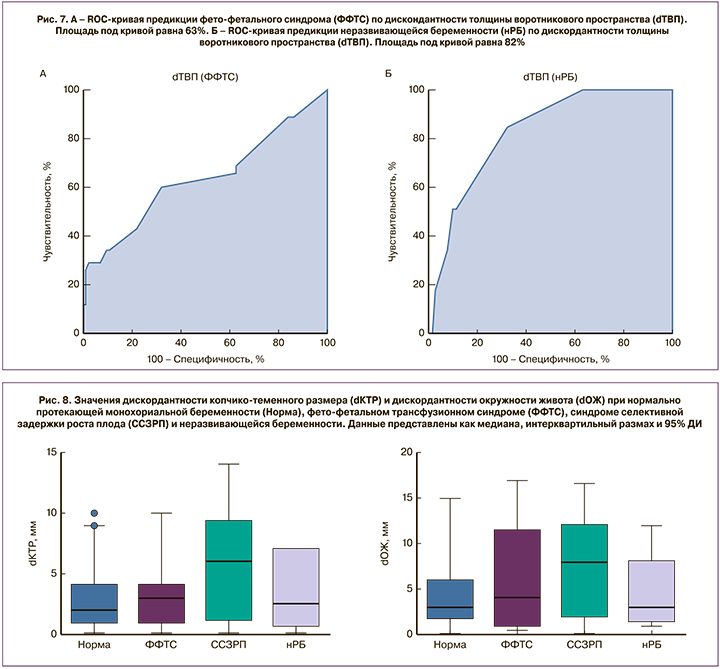

Срок беременности рассчитывался на основании КТР большего плода, измеренного в 11–14 недель беременности. Дискордантность КТР плодов выражалась в процентах и определялась по следующей формуле – разница между плодами, деленная на КТР большего плода. Значимой дискордантность считалась в случае, если она превышала 10%. Измерение ТВП плодов, кровотока в венозном протоке и других параметров скрининга I триместра проводили в сроке беременности 11–13 недель 6 дней согласно рекомендациям Международного общества ультразвуковой диагностики в акушерстве и гинекологии (ISUOG) или Фонда медицины плода (FMF). Сравнительная характеристика различных показателей эхографического исследования в I триместре беременности представлена на рис. 1–4.

В соответствии с исходом беременности были сформированы 4 группы: 1-я группа – 81 пациентка с нормально протекавшей беременностью монохориальной двойней, 2-я группа – 35 пациенток, у которых беременность осложнилась ФФТС, 3-я группа – 12 беременных с ССЗРП, 4-я группа – 6 случаев неразвивающейся беременности в сроках 14–21 неделя гестации. Диагностика ФФТС основана на эхографических критериях I стадии классификации R. Quintero – наличие многоводия плода-реципиента (МВК околоплодных вод более 8 см), маловодия плода-донора (МВК менее 2 см) [12].

Диагностические критерии ССЗРП: вес одного из плодов менее 10-го перцентиля, разница предполагаемой массы плодов больше 25%.

Критерии неразвивающейся беременности – самопроизвольное прекращение сердечной деятельности одного или обоих плодов при отсутствии признаков ФФТС или ССЗРП.

Исследование было одобрено комитетом по этике ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» МЗ РФ.

Для статистической обработки данных и построения графиков использовали электронные таблицы Microsoft Excel и пакет программ GraphPad Prism 6 (GraphPad Software, USA). Качественные показатели представлены как % (абсолютное значение). Для определения нормальности распределения использовали обобщенный тест Д’Агостино–Пирсона. При анализе данных рассчитывали медиану и интерквартильный размах, использовали тест Краскела–Уоллиса с пост-тестом множественных сравнений Данна. Для выявления связи эхографических показателей с развитием осложнений беременности использовали ROC-анализ с определением чувствительности, специфичности и площади под кривой. Величину уровня значимости р принимали значимой при значении менее 0,05, что соответствует критериям, принятым в медико-биологических исследованиях.

Результаты

Частота нормально протекающей монохориальной беременности составила 56% (n=81). ФФТС развился в 24% случаев (n=35), ССЗРП – в 8% (n=12), синдром анемии-полицитемии – менее 1% (n=1). Неразвивающаяся беременность после 14 недель имела место в 6 случаях, таким образом, общая частота прерываний монохориальной беременности в I и II триместрах составила 11% (n=15). Срок беременности на момент проведения исследования составил 12,6±0,6 недель, средний КТР плодов – 62,0 (56,0–67,0) мм, среднее значение ТВП – 1,5 (1,3–1,7) мм, средняя ОЖ – 59,3 (55,0–64,0) мм, среднее значение пульсационного индекса (ПИ) венозного протока – 1,1 (0,9–1,3). В исследуемых группах проведено сравнение эффективности прогнозирования специфических осложнений монохориальной беременности эхографическими маркерами I триместра, результаты представлены в таблице.

При изучении роли увеличенной ТВП и ее дискордантности в качестве предиктора осложнений монохориальной многоплодной беременности было установлено, что при нормальном течении беременности монохориальной двойней, развитии ССЗРП и неразвивающейся беременности данный показатель находится в пределах нормативных значений, не превышая 95 перцентиля. Увеличение ТВП и ее дискордантности выше нормативных значений было выявлено в группе ФФТС (рис. 5).

Увеличенная ТВП оказалась прогностически значимой в отношении развития ФФТС и неразвивающейся беременности (рис. 6). Для ФФТС площадь под кривой составила 58%, чувствительность – 59%, специфичность – 59% при пороге отсечки 1,585 мм. Для неразвивающейся беременности площадь под кривой составила 68%, чувствительность – 58%, специфичность – 73% при пороге отсечки 1,670 мм.

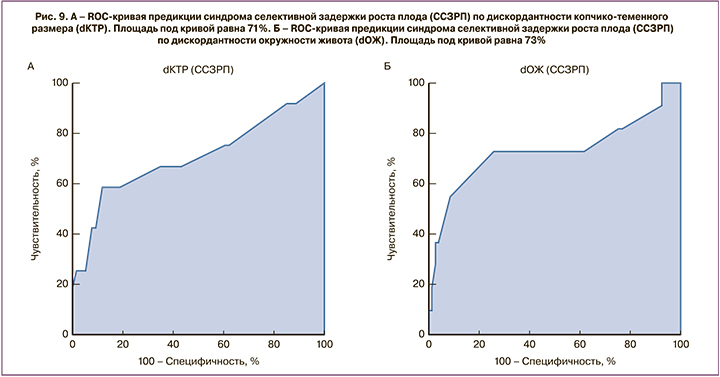

Также в ходе исследования было установлено, что увеличенная дискордантность ТВП являлась прогностически значимой в отношении тех же осложнений, причем площадь под кривой была выше как для предикции ФФТС, так и для предикции неразвивающейся беременности (рис. 7). Для ФФТС площадь под кривой составила 63%, чувствительность – 60%, специфичность – 68% при пороге отсечки 0,25 мм. Для неразвивающейся беременности площадь под кривой составила 82%, чувствительность – 83%, специфичность – 68% при пороге отсечки 0,25 мм.

При изучении роли дискордантности КТР и ОЖ плодов в качестве предиктора осложнений монохориальной многоплодной беременности было установлено статистически значимое увеличение значений данного маркера в группе ССЗРП (рис. 8).

Данные маркеры оказались прогностически значимыми в отношении развития ССЗРП: для дискордантности КТР площадь под кривой составила 71%, чувствительность – 58%, специфичность – 89% при пороге отсечки 5,5 мм; для дискордантности ОЖ площадь под кривой составила 73%, чувствительность – 73%, специфичность – 74% при пороге отсечки 5,5 мм (рис. 9).

При изучении кровотока в венозном протоке было установлено, что при нормальном течении беременности монохориальной двойней и развитии ССЗРП данный маркер не превышает 95-го перцентиля. Увеличение ПИ кровотока в венозном протоке выше нормативных значений было выявлено в группах с ФФТС и антенатальной гибелью плодов. Тем не менее прогностического значения данного показателя в отношении развития ФФТС, ССЗРП или неразвивающейся беременности выявлено не было.

Обсуждение

Поиск ранних предикторов специфических осложнений монохориальной многоплодной беременности является крайне актуальным. До настоящего времени диагностика ФФТС и других осложнений возможна только при наличии классической ультразвуковой картины – для ФФТС это выявление маловодия и многоводия плодов. Тем не менее тактика ведения монохориальной беременности может быть более эффективной, если развитие осложнений будет предположено на ранних сроках. Установлено, что ряд эхографических параметров I триместра может быть использован в качестве ранних маркеров специфических осложнений монохориальной беременности.

В основе развития ФФТС лежит гемодинамический дисбаланс анастомозов плаценты между близнецами. Это приводит к перегрузке объемом сердечно-сосудистой системы одного из плодов. По данным ряда авторов, ранними проявлениями гемодинамического дисбаланса, развивающегося при ФФТС, могут быть увеличение ТВП у одного из плодов более 95-го перцентиля и/или ее дискордантность более 0,6 мм [2, 6].

Это наблюдение было также подтверждено в ходе данного исследования. По данным Sebire и соавт., было установлено, что при увеличении ТВП у одного плода более 95-го перцентиля риск развития ФФТС повышается в 4 раза [13].

В последующих работах Kagan и соавт. показали, что дискордантность ТВП более 20% (в среднем более 0,6 мм) встречается в 25% случаев монохориальной диамниотической беременности, и риск последующей ранней потери плода (до 20 недель беременности) или ФФТС был около 30% [7]. Дискордантность ТВП плодов имеет удовлетворительную чувствительность и специфичность в прогнозировании тяжелых случаев ФФТС, однако такой скрининг до сих пор связан со значительными ложноположительными и ложноотрицательными результатами, так как частота обнаружения составляет всего 52% [7].

Ранним предиктором ФФТС, помимо увеличения и/или дискордантности ТВП, является патологический кровоток в венозном протоке. Венозный проток является важнейшим шунтом плода, регулирующим поступление и распределение кислорода и питательных веществ. Изучение кровотока в венозном протоке является одним из наиболее эффективных методов оценки гемодинамики плода. Хорошо изучена роль изменения кровотока в венозном протоке в I триместре беременности в качестве маркера хромосомных аномалий и пороков сердца плода [14, 15]. В основе этих изменений лежит дисфункция сердечно-сосудистой системы. Как было указано выше, ФФТС является результатом гемодинамического дисбаланса, для которого также характерно нарушение работы сердца. У пациентов с ФФТС уже в I триместре беременности диагностируются изменения кровотока в венозном протоке. Патологические изменения в венозном протоке проявляются повышением ПИ более 95-го перцентиля, наличием «нулевого» или «реверсного» типа кровотока [16]. В 11–14 недель беременности существует уникальное состояние гемодинамики и функции сердца, объясняемое законом Франка–Старлинга. Несмотря на то что клиническая картина ФФТС развивается не раньше 16 недель, ранние признаки декомпенсации сердечной функции проявляются уже в 12 недель беременности [17]. При этом в более поздние сроки изменения кровотока в венозном протоке возникают только при III–IV стадиях ФФТС. Данное исследование подтверждает значимость изменения кровотока в венозном протоке в качестве предиктора развития ФФТС. Выявление аномального кровотока в венозном протоке в качестве единственного маркера повышает риск развития ФФТС в 15 раз. При наличии двух маркеров – дискордантности ТВП у плодов ≥0,6 мм и аномального кровотока в венозном протоке риск развития ФФТС увеличивается в 21 раз.

Таким образом, использование комбинации маркеров I триместра – аномального кровотока в венозном протоке и изменений ТВП повышает прогностическую значимость данных параметров. В ходе данного исследования было установлено, что увеличение ТВП более 95-го перцентиля и аномальный кровоток в венозном протоке также являются ранними маркерами антенатальной гибели плодов. Вероятно, антенатальная гибель плодов во II триместре беременности при отсутствии признаков ФФТС возникает вследствие острой гемотрансфузии от одного плода к другому, подтверждением этого являются описанные выше маркеры, которые отражают гемодинамический дисбаланс.

При УЗИ в I триместре беременности, на основании дискордантности КТР и ОЖ плодов, может быть выявлена задержка роста одного из плодов. Известно, что диссоциированный рост плодов связан с высокой частотой неблагоприятных исходов. При дихориальной беременности генетические и маточно-плацентарные факторы играют главную роль в развитии задержки роста одного из плодов. Выявлено значительное различие в массе плаценты при развитии задержки роста плода (ЗРП) и в норме [18]. Аномалии прикрепления пуповины, такие как оболочечное или краевое, также могут играть роль в развитии ССЗРП. При дихориальной двойне разница в массе плодов может быть связана с различным генетическим потенциалом роста плодов [19]. При монохориальной двойне дискордантность КТР и ОЖ плодов в I триместре является ранним проявлением ССЗРП [3], что также было установлено в ходе данного исследования. Хочется отметить, что дискордантность КТР и ОЖ плодов не имела значимости для прогнозирования развития ФФТС [20]. Как правило, развивающаяся в более поздние сроки беременности ЗРП при ФФТС не соответствует критериям диагностики ССЗРП (вес одного из плодов менее 10-го перцентиля, расхождение предполагаемой массы плодов более 25%).

Однако увеличение ТВП и дискордантность КТР плодов ассоциированы с высокой ложноположительной частотой и не обладают значимой чувствительностью, при которой они могли бы широко применяться в клинической практике в качестве скрининга развития ФФТС.

Исследование ультразвуковых маркеров I триместра беременности, встречающихся при осложнениях монохориальной беременности, крайне важно для прогнозирования перинатальных исходов. Данное исследование позволяет выделить когорту беременных высокого риска, которым необходимо более пристальное наблюдение для своевременной постановки диагноза. У остальных, из группы низкого риска, интенсивность наблюдения может быть снижена.

Таким образом, данное исследование позволяет оптимизировать результаты скрининга I триместра пациентов с монохориальной многоплодной беременностью, что будет способствовать улучшению перинатальных исходов.

Заключение

В ходе проведенного исследования были выявлены факторы риска развития специфических осложнений монохориальной многоплодной беременности. Оптимальным методом предикции развития ФФТС и неразвивающейся беременности является определение дискордантности ТВП плодов. При этом, при равной специфичности, чувствительность метода значительно выше в отношении предикции неразвивающейся беременности. Оценка дискордантности КТР и ОЖ обладает эффективностью в отношении предикции развития ССЗРП.

Исследование ультразвуковых маркеров I триместра беременности крайне важно для прогнозирования перинатальных исходов. Данное исследование позволяет выделить группу беременных высокого риска, которым необходимо более пристальное наблюдение для своевременной постановки диагноза и проведения лечения. Требуются дальнейшие исследования оценки эффективности предложенного анализа результатов скрининга I триместра с целью оптимизации ведения многоплодной беременности и улучшения перинатальных исходов.