В последние десятилетия частота многоплодных беременностей непрерывно растет, что связано с широким внедрением вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ), поздним возрастом первородящих, наступлением беременности после отмены оральных контрацептивов [1]. Многоплодная беременность ассоциирована с высоким риском развития осложнений как со стороны матери, так и со стороны плодов. Задержка роста одного или обоих плодов при двойне является одной из главных причин перинатальных потерь, в связи с чем требуется особое внимание при ведении многоплодной беременности [2]. Частота встречаемости данного патологического состояния при монохориальной двойне составляет 15–25%, при дихориальной – 5–10% [3]. Известно, что до 30 недель гестации плоды из многоплодных беременностей растут так же, как и при одноплодной, однако затем темп роста замедляется [4]. У большинства плодов из двойни средняя масса тела при рождении ниже 10-го перцентиля, согласно номограммам для одноплодной беременности при сроке беременности 38 недель. Но означает ли это, что все эти плоды имеют задержку роста? Вероятно, стоит считать такую задержку роста физиологической, а для правильной оценки роста плодов использовать номограммы, специально разработанные для двойни [5].

В настоящее время существует несколько нормативных шкал массы новорожденных при многоплодии, в их основе заложен вес на момент рождения [6, 7]. Однако применение данных шкал ограничено, это связано с неточностью в ранние сроки гестации, так как преждевременные роды часто вызваны осложненным течением беременности, и дети, как правило, имеют меньшую массу [8].

Широкое распространение в клинической практике получили нормативные шкалы роста при одноплодной беременности, основанные на эхографической оценке предполагаемой массы плода [9]. Но так как рост плодов при многоплодии отличается от такового при одноплодной беременности, применение этих шкал не всегда позволяет адекватно оценить клиническую картину. В настоящее время существует несколько нормативных шкал роста плодов, разработанных для двойни [10, 11]. К сожалению, они не лишены ряда методологических ограничений, связанных с небольшим объемом выборки и сложностью статистической обработки, а также отсутствием указания на тип хориальности.

Цель данного исследования – оценка особенностей роста плодов при многоплодной беременности в зависимости от типа плацентации и разработка нормативных шкал и перцентильных таблиц предполагаемой массы плодов.

Материалы и методы

Проведено ретроспективное когортное исследование 578 неосложненных многоплодных беременностей: 128 – с монохориальной диамниотической двойней и 450 – с дихориальной диамниотической двойней, родоразрешенных после 34 недель, которым выполняли эхографические исследования на протяжении всей беременности на базе отделения ультразвуковой и функциональной диагностики ФГБУ «НМИЦ АГиП им. В.И. Кулакова» Минздрава России. Исследование проводили на ультразвуковом сканере Voluson E8 Expert (производство General Electric, США).

Критерии включения: прогрессирующая беременность двойней – монохориальной диамниотической и дихориальной диамниотической, в сроках беременности с 16 до 37 недель, родоразрешение после 34 недель.

Критерии невключения: преэклампсия (ПЭ), неразвивающаяся беременность одного из плодов, пороки развития одного или обоих плодов, специфические осложнения монохориальной двойни – фето-фетальный трансфузионный синдром, синдром селективной задержки роста плода (ЗРП), синдром анемии–полицитемии, родоразрешение до 34 недель.

Предполагаемая масса плодов рассчитывалась на основании стандартных эхографических параметров: окружности головы и бипариетального размера головки, окружности живота и длины бедра, при помощи формулы Hadlock F.P. [9]. Срок беременности рассчитывали на основании первого дня последней менструации или копчико-теменного размера большего плода, измеренного в 10–14 недель беременности.

Определение типа хориальности и амниальности при многоплодии производилось до 14-й недели беременности на основании эхографической оценки. Подтверждением монохориальной диамниотической двойни являлось наличие одного плодного яйца (одного хориона), содержащего два живых плода и два амниона (наличие Т-признака); дихориальной диамниотической – двух плодных яиц (двух хорионов), двух эмбрионов и амнионов (наличие L-признака).

Для статистической обработки данных использовали электронные таблицы Microsoft Excel и пакет программ GraphPad Prism 6 (GraphPad Software, USA). Для построения перцентильных кривых использовали язык статистического программирования R версии 3.6.2 в оболочке RStudio Desktop 1.2.5033 (RStudio, Inc, USA). На основе сглаживания методом простого скользящего среднего было представлено распределение веса плода для 5, 10, 25, 50, 75, 90 и 95-го перцентилей. Для определения нормальности распределения использовали обобщенный тест Д’Агостино–Пирсона. Данные с распределением, отличным от нормального, представлены как медиана (интерквартильный размах), для их сравнения использовали критерий Манна–Уитни. Различия считали статистически значимыми при p<0,05. Исследование было одобрено комиссией по этике ФГБУ «НМИЦ АГиП им. В.И. Кулакова» Минздрава России.

Результаты

В исследование вошли 578 неосложненных многоплодных беременностей двойней и 1156 плодов, которым было выполнено 5286 фетометрических исследований. При монохориальной двойне проведено 1464 фетометрий, что составило 27,7% от общего числа исследований, при дихориальной – 3822 и 72,3% соответственно. Медиана количества исследований во время беременности для монохориальной диамниотической двойни составила 6 (от 4 до 10 исследований), для дихориальной диамниотической двойни – 4 (2–7).

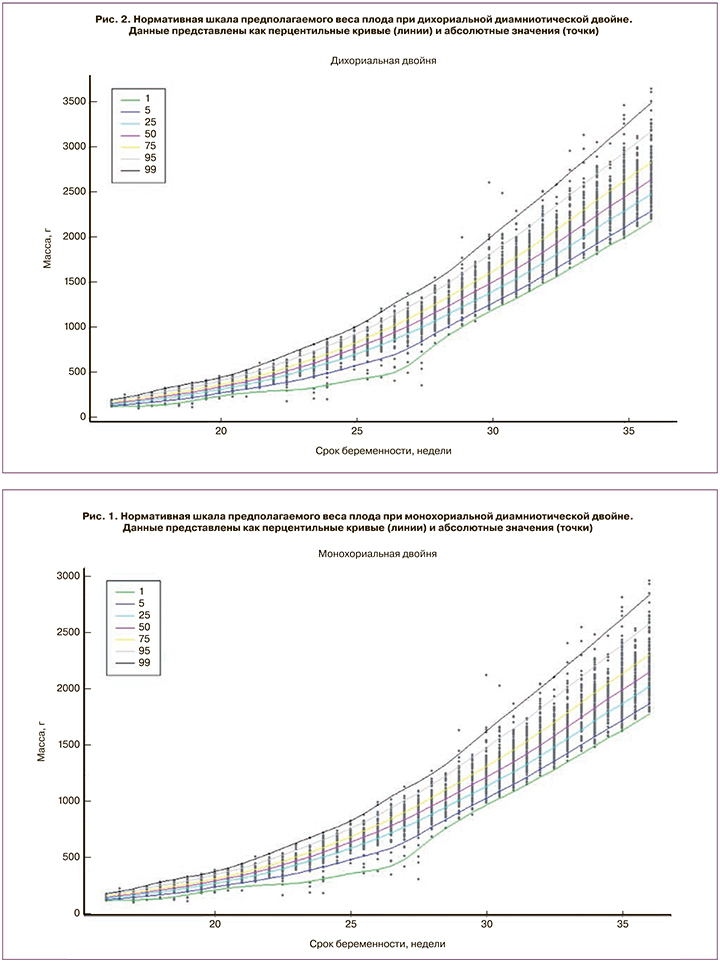

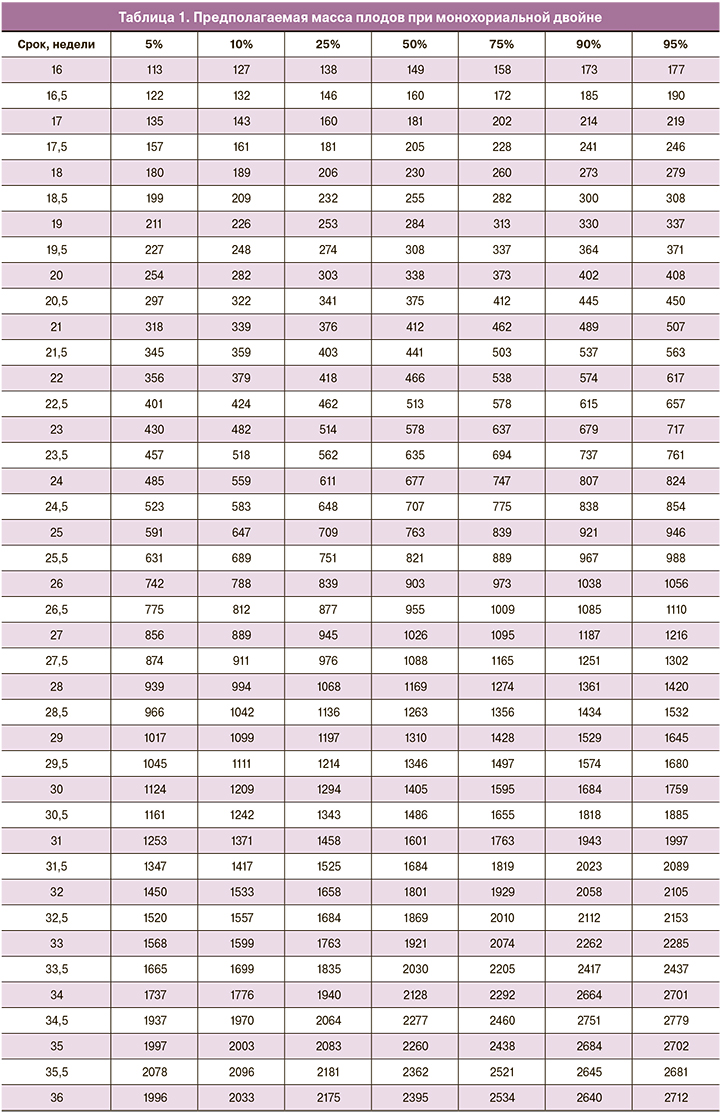

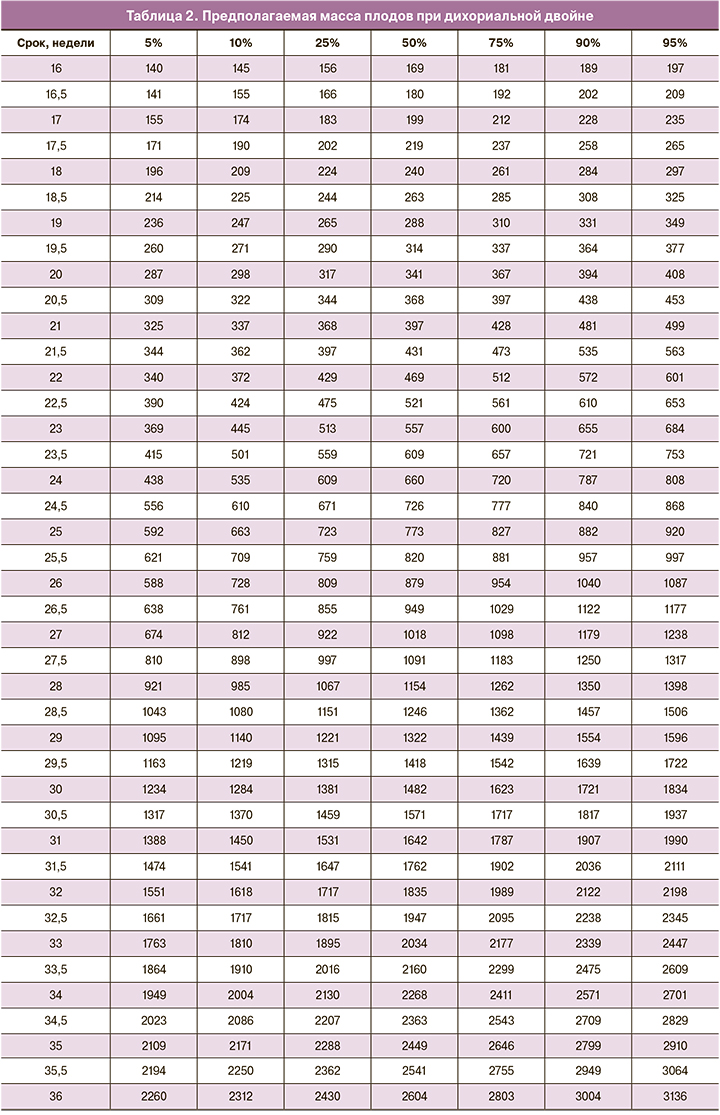

В ходе данного исследования разработаны нормативные шкалы предполагаемой массы плода при моно- (рис. 1) и дихориальной (рис. 2) двойне.

Из представленных выше графиков видно, что тренд роста плодов при двойне нелинейный – имеет место ускорение набора веса начиная со II триместра, которое сохраняется до конца беременности.

Процентильные таблицы предполагаемой массы плодов при монохориальной (табл. 1) и дихориальной (табл. 2) диамниотической двойнях представлены ниже.

Для оценки влияния типа плацентации на тренд роста плодов было проведено сравнение медиан предполагаемой массы при монохориальной и дихориальной двойнях. Результаты представлены в табл. 3.

При сравнении медианы предполагаемой массы плодов при различном типе плацентации было установлено статистически значимое различие значений, начиная с 30 недель беременности – средняя масса плодов при дихориальной двойне была больше, чем при монохориальной.

Обсуждение

Задержка роста одного или обоих плодов при многоплодной беременности является одной из главных причин перинатальной заболеваемости и смертности [2]. В связи с этим точная ультразвуковая диагностика данного осложнения является краеугольным камнем в оптимизации тактики ведения беременности и снижении рисков неблагоприятного исхода. Одним из признаков задержки роста является наличие разницы предполагаемой массы плодов из двойни более 25% [12]. Однако антенатальная ультразвуковая диагностика дискордантного роста плодов далека от идеальной – чувствительность варьирует от 23 до 61% [13]. Как правило, расхождение в весе плодов при отсутствии других патологических состояний позволяет предположить, что у одного из них имеется задержка роста. В то же время оба плода могут быть нормальными, несмотря на дискордантность в весе, которая может отражать различие их генетического потенциала роста, что встречается при дизиготной двойне. Также возможно, что оба плода имеют задержку роста, но дискордантность при этом может отсутствовать. Поэтому использование процента несоответствия массы плодов может привести к неправильной диагностике задержки роста плода, при этом возможна как гипердиагностика, так и недооценка тяжести состояния. Таким образом, диагностика задержки роста плода при многоплодной беременности не может основываться только на данном признаке.

При одноплодной беременности диагноз задержки роста устанавливается в случае, если предполагаемая масса плода не соответствует нормативным значениям, т.е. выходит за пределы 10-й перцентили [14]. В клинической практике нормативные шкалы массы, разработанные на основании одноплодных беременностей, часто применяются и при многоплодии. При этом известно, что рост плода при одноплодной беременности и при многоплодии различается [5]. Фетометрические исследования плода показывают расхождение кривой при многоплодии по сравнению с кривой одноплодной беременности начиная с 30–32 недели [6]. Это можно объяснить ограничением функциональных запасов материнского организма, не приспособленного для вынашивания нескольких плодов [15]. Так как потенциал роста плодов при многоплодии меньше, чем при одноплодной беременности, возникает вопрос, насколько разумно использование этих нормативных шкал. Это особенно актуально, когда необходимо отличить случаи истинного отставания фетометрических показателей от физиологически меньших размеров плода при многоплодии. Поэтому использование нормативных шкал предполагаемой массы плода, разработанных специально для двойни, позволит более точно оценить рост плодов, что крайне важно в клинической практике. По данным ряда авторов, смещение нижней границы нормы предполагаемой массы плода при многоплодии, по сравнению со шкалами, разработанными для одноплодной беременности, может приводить к недооценке задержки роста и, таким образом, увеличивать частоту неблагоприятных исходов [5].

При разработке в ходе данного исследования нормативных шкал были использованы результаты неосложненных многоплодных беременностей, родоразрешенных после 34 недель, и массу тела новорожденных, которая не выходила за пределы 5-й перцентили. Невключение в исследование беременных, родивших детей с массой тела менее 5 перцентили, направлено в первую очередь на то, чтобы искусственно не занизить предполагаемый вес плодов при многоплодии и сохранить порог отсечки плодов с задержкой роста на должном уровне. Использование 5-го перцентиля, начиная с 34 недели (а не 10-го, как при одноплодной), в качестве нижней границы для определения задержки роста при рождении обусловлено тем, что нормально растущие плоды при многоплодии меньше плодов при одноплодной беременности [11]. При разработке данных нормативных шкал были включены измерения, полученные от обоих плодов из двойни при каждом исследовании, а не выбирались измерения большего близнеца, что, в свою очередь, могло сместить нижнюю границу предполагаемой массы в сторону больших значений. Все изложенное выше позволит существенно снизить или ограничить вероятность недооценки истинной задержки роста плода.

Также известно, что монохориальные и дихориальные двойни имеют разную частоту задержки внутриутробного роста, и порог физиологического расхождения биометрических параметров между плодами варьирует в зависимости от типа хориальности [16]. В связи с этим мы полагаем, что использование нормативных диаграмм роста плодов в зависимости от типа хориальности будет способствовать более правильной интерпретации дискордантного роста плодов, поскольку она более точно отражает специфику внутриутробного роста при дихориальной и монохориальной двойне. Другими словами, использование нормативных шкал, разработанных специально для дихориальной и монохориальной двоен, позволит врачу более точно оценить степень дискордантности и определить, является ли она физиологической или патологической.

Зачастую повышение риска неонатальных осложнений и младенческой смертности при дискордантном росте плодов из двойни является результатом ятрогении – необоснованно преждевременного родоразрешения. Представленные нормативы могут помочь лучше идентифицировать плоды с дискордантным ростом, которым действительно необходимо экстренное родоразрешение.

Сильной стороной данного исследования является использование неосложненных моно- и дихориальных двоен для построения нормативных шкал. Для этого были исключены данные плодов, чья масса тела при рождении была ниже 5-го перцентиля, и те, кто был рожден до 34 недели. Обоснование этого выбора состояло в том, чтобы избежать «загрязнения» данных измерениями, полученными при осложненной беременности. К сильным сторонам исследования можно отнести строгое датирование срока беременности, четкое соблюдение методологии фетометрии, а также использование формулы расчета предполагаемой массы плода по Hadlock F.P. [9]. Вероятно, слабой стороной исследования является недостаточно большая выборка группы монохориальной многоплодной беременности.

Требуются дальнейшие исследования этого направления, так как остается открытым вопрос, всегда ли следует оценивать рост плодов при многоплодии, опираясь на специально разработанные шкалы, или необходимо придерживаться нормативов, разработанных для одноплодной беременности. Необходимо проспективное валидационное исследование, чтобы доказать, что данные нормативные шкалы для монохориальной и дихориальной двоен имеют объективное преимущество (в снижении ятрогенных преждевременных родов и перинатальных гипоксических осложнений) по сравнению со шкалами, разработанными для одноплодной беременности.

Заключение

Разработанные в ходе данного исследования нормативные шкалы и процентильные таблицы предполагаемой массы плода при различных типах плацентации будут способствовать улучшению пренатальной оценки роста плодов при многоплодии. Выявленное различие предполагаемой массы плодов при неосложненной моно- и дихориальной двойне позволит снизить частоту ложноположительной диагностики синдрома селективной задержки роста.