Пуповина, равно как и плацента, закономерно рассматривается в качестве основной структуры, обеспечивающей нормальное развитие беременности и плода [1]. Именно сосуды пуповины обеспечивают все виды обмена между матерью и плодом. Нормальная пуповина содержит три кровеносных сосуда (две пуповинные артерии и одну непарную пуповинную вену), окруженных достаточным слоем вартонова студня, обеспечивающего их защиту [2]. Дополнительным фактором защиты адекватного кровотока считается спиралевидный ход кровеносных сосудов и самой пуповины. Подобное спиралевидное строение и сосудов, и пуповины считается характерной особенностью человеческой пуповины, способствующей большей гибкости и препятствующей ее сдавлению и скручиванию, не зависимо от эластических свойств тканей [3]. Кроме того, спиралевидный характер пуповинных сосудов участвует в регуляции кровотока между плодом и матерью [4].

По данным литературы [5], первое описание извитого характера сосудов пуповины было сделано Berengarius в 1521 году. В 1954 году H.W. Edmonds [6] первым достаточно подробно изучил ход сосудов пуповины и предложил количественную оценку степени ее извитости путем деления числа витков на общую длину пуповины в сантиметрах, назвав ее индексом скручивания («The index of twist»). Он также предложил указывать индекс в положительных или отрицательных значениях при ходе витков по часовой стрелке или против часовой стрелки, соответственно. В дальнейшем T.H. Strong с соавт. [7] несколько упростили определение (Strong et al simplified by eliminating these directional scores) и предложили термин индекс извитости пуповины (ИИП) («The Umbilical Coiling Index»).

В настоящее время для количественной оценки степени извитости сосудов и, соответственно, самой пуповины используется стандартный метод определения ИИП путем деления числа полных витков сосудов пуповины на общую длину пуповины в сантиметрах при ультразвуковом исследовании (УЗИ) беременной и / или макроскопическом изучении плаценты сразу после родов. Считается, что в нормальной пуповине 1 виток приходится на 5 см или, соответственно, 0,2 витка на 1 см. Справедливости ради, следует добавить, что Y. Ohno с соавт. [8] установили, что рассчитанные значения ИИП несколько отличаются в зависимости от того, считаются ли витки пуповинной вены, или пуповинной артерии. По данным литературы [9], большинство исследователей оценивает витки непарной пуповинной вены.

Кроме того, в 2013 году L.M. Ernst с соавт. [10] предложили выделять 4 формы извитости пуповины, в зависимости от степени выраженности витков (рис.1):

- волнистая – при наличии витков в виде серпантина или неплотной S-образной формы;

- веревчатая – с прямыми контурами витков и без значительных углублений между ними;

- сегментированная – с наличием между витками углублений менее 50% диаметра пуповины;

- связанная – при наличии между витками углублений более 50% диаметра пуповины.

Подобное предложение, несомненно, позволяет более четко характеризовать извитость пуповины. Однако данное предложение, а также сама классификация, не нашли широкого применения в клинической практике. При этом, во время исследования плаценты почти все исследователи определяют направление витков пуповины, которое определяют при вертикальном ее положении. Если витки направлены сверху слева вниз вправо (в виде левой части латинской буквы «V»), такая извитость считается левой или идущей против часовой стрелки. Если витки идут сверху справа вниз налево (правая часть латинской буквы «V»), то речь идет о правой извитости или по часовой стрелке [11, 12].

Установлено, что спиралевидный ход сосудов пуповины можно наблюдать уже через 28 дней после зачатия и достаточно четко визуализировать с 7 недели у 95% эмбрионов [11].

Как мы уже указывали, ИИП отражает отношение количества полных витков сосудов к общей длине пуповины. К сожалению, в литературе приводятся различные средние значения ИИП (табл. 1), что, видимо, связано с различными методами его определения, сроком гестации, количеством исследованных наблюдений, гестационной патологией.

Точные причины вида и степени извитости пуповины, к сожалению, не известны. Большинство исследователей указывают, что формирование спиралевидного хода сосудов обусловлено множеством факторов, в частности, различиями в темпе роста пуповины и ее сосудов, особенностями развития мышечной оболочки в стенке пуповинных артерий, а также движениями плода и вращением его вокруг оси пуповины [18, 22]. Имеются указания, что извитость пуповины зависит от перенесенного стресса [23], нарушений гемодинамики [24], а также от механических воздействий на пуповину, в частности, при шейном ее обвитии [25].

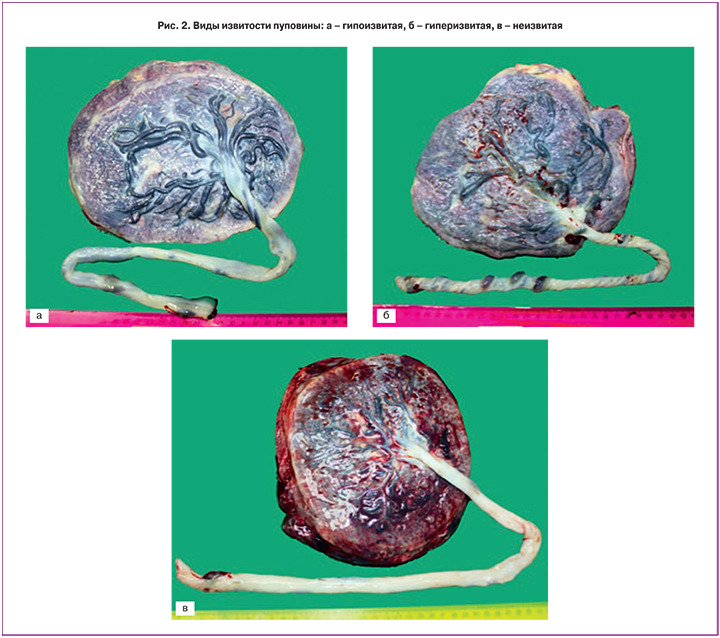

Некоторые авторы предполагают, что извитость пуповины является генетически детерминированной [26]. В этой связи можно привести результаты современного исследования N.K. Ayala с соавт. [9] извитости пуповин при двуплодной беременности, в зависимости от хориальности и зиготности. ИИП авторы оценивали при морфологическом изучении плаценты путем определения количества полных витков на 10 см пуповины: гипоизвитыми считались пуповины с менее чем 1 витком, а гиперизвитыми – с наличием более 3 витков на 10 см. В результате проведенного исследования N.K. Ayala с соавт. [9] не выявили статистически значимых различий в конкордантности вида извитости и места прикрепления пуповин при дихориальной и монохриальной, а также при монозиготной и дизиготной двойне (73,2 против 80,8% с р=0,399 и 71,4 против 80,8% с р=0,399 соответственно). Ранее A.J. Coetzee с соавт. [27] также не выявили значимых различий в значениях индекса извитости гиперизвитых пуповин при монохориальной и дихориальной плаценте (0,55 витков/см против 0,49 витков/см, р=0,2629).

В большом ряде работ отмечается наличие зависимости ИИП от возраста матери и паритета [18, 28]. При этом, в отдельных работах показана сильная корреляция между увеличением возраста матери и патологическими изменениями извитости пуповины [18]. M. Ezimokhai с соавт. [17] установили, что гиперизвитость пуповины встречалась чаще у беременных молодого возраста (младше 20 лет) и более старшего возраста (старше 35 лет). При многоплодной беременности, по сравнению с одноплодной в 3 раза чаще встречаются гипоизвитые пуповины [29].

Говоря о классификации нарушений извитости пуповины, следует указать на используемые для их определения статистические показатели в виде перцентилей (менее 10 и более 90), которые отражают общемедицинские принципы определения нормы и патологии. При этом считается, что нормальные значения ИИП находятся в пределах от 10 до 90 перцентили или соответственно в пределах 0,07–0,30 витков см [11]. Пуповины с индексом извитости менее 10 перцентили (или менее 0,07 витков/см) расцениваются, как гипоизвитые, а с индексом извитости более 90 перцентили (или более 0,30 витков/см) – как гиперизвитые (рис. 2). Неизвитые пуповины, по мнению M.W.M De Laat с соавт. [11], следует расценивать, как гипоизвитые. При этом, все гипоизвитые и гиперизвитые пуповины относятся, согласно современной международной классификации поражений плаценты [30], к ненормальным или патологическим изменениям пуповины, поскольку они чаще сочетаются с неблагоприятными перинатальными исходами [11, 31].

Следует отметить, что практическое применение критериев извитости пуповины в виде перцентилей для оценки конкретного наблюдения требует предварительного определения числовых пороговых значений индекса извитости, основанного на изучении достаточного объема аналогичных наблюдений. Именно данное обстоятельство лежит, на наш взгляд, в различных значениях пороговых показателей и, соответственно, определяет неоднозначный характер соотношения гипоизвитых и гиперизвитых пуповин, указываемых в литературе (табл. 2).

Так, количество гипоизвитых пуповин варьирует от 5,5 до 44%, количество же гиперизвитых пуповин колеблется от 5 до 35,25% (табл. 2). В большинстве анализируемых работ классификация вида извитости пуповин проводилась на основании расчета перцентилей. В этой связи в анализируемых работах отмечается существенная разница и в средних значениях индекса извитости в группе гипоизвитых и гиперизвитых пуповин.

Соответственно, в литературе указываются и различные значения индекса для гипоизвитых пуповин: 0,065 и менее витков/см [15], менее 0,03 витков/см [5], 0,1 и менее витков/см [7]. Соответственно, о гиперизвитости пуповины указывали значения индекса более 0,25 витков/см [5], 0,3 и более витков/см и более [7] и 0,319 и более витков/см [15].

Примечательно, что приведенные в таблице 2 данные получены, как в результате пренатального допплеровского исследования пуповины, так и при морфологическом исследовании «родившейся» плаценты. Большинство исследователей отмечает наличие сильной положительной корреляции в отношении получаемых результатов [11, 14]. В то же время в литературе имеются указания на отсутствие такой взаимосвязи [36]. По данным M. Maʼaeh с соавт. [42] коэффициент корреляции между количеством витков, установленных при УЗИ беременной во втором триместре и при морфологическом изучении плаценты после родов, составил лишь 0,3. При этом, среднее значение ИИП при УЗИ составило 0,481 витков/см, а при морфологическом исследовании пуповины – 0,261 витков/см. Соответственно, значения индекса извитости более 90 перцентили, указывающие на гиперизвитые пуповины, составили более 0,67 витков/см при УЗИ и более 0,30 при морфологическом исследовании. Одной из причин подобного состояния, по мнению авторов [42], могут быть изменения длины пуповины по мере развития беременности, особенно в первом триместре. Другой причиной, на наш взгляд, является различный методический подход к определению витков сосудов и самой пуповины.

Следует также добавить, что степень извитости пуповины зависит от массы плода, имея в виду плод с малой или большей для гестационного срока массой. J.M. Ndolo с соавт. [40] показали некоторые различия в характере распределения пуповин по степени извитости, определенной при помощи УЗИ беременных во втором триместре (табл. 3). По данным авторов, выявленные различия не были статистически значимыми. В то же время патологическая извитость пуповины имела значимую взаимосвязь с преждевременными родами [40].

Достаточно большое количество работ посвящено изучению ИИП при различных состояниях беременной и плода. L. Najafi с соавт. [43] на основании пренатального УЗИ беременных на сроках 18–23 и 37–41 недели гестации провели сравнительный анализ ИИП у пациенток с сахарным диабетом и гестационным сахарным диабетом. Авторы установили, средние значения ИИП имеют более низкие значения на более раннем сроке гестации (18–23 недель по сравнению с 37–41 неделями) и более высокие – у беременных, страдающих сахарным диабетом. При этом, количество гипоизвитых пуповин было значимо больше при гестационном сахарном диабете, по сравнению с наблюдениями сахарного диабета на обоих сроках исследования [43].

В исследовании M.N. Kalem с соавт. [4], основанном на анализе 380 беременных и их новорожденных, показаны изменения степени извитости пуповины в зависимости от ряда патологических состояний матери и плода. При этом авторы установили наличие статистически значимой положительной линейной зависимости значений ИИП с диаметром пуповины, насыщением пуповинной крови трансферрином, а также показателями состояния новорожденного на первой и пятой минутах по шкале Апгар.

Действительно, наиболее важным в клиническом плане является выяснение роли степени извитости пуповины в развитии неблагоприятных исходов беременности, родов и новорожденного.

По мнению большинства исследователей, наличие пуповины с отличными от нормы показателями извитости (гипоизвитой или гиперизвитой) сочетается с различными нарушениями течения беременности и развития плода, которые суммированы нами в таблицах 4 и 5.

Гипоизвитые пуповины в большей степени подвержены различного рода изгибам и перегибам и, соответственно, как острым, так и хроническим нарушениям кровотока по их сосудам. Именно поэтому гипоизвитость пуповины сочеталась с окрашиванием околоплодных вод меконием, дистрессом плода, маловодием, преждевременной отслойкой плаценты, преждевременными родами, низкой оценкой новорожденного по шкале Апгар на 1-й и 5-й минутах, а также более высоким уровнем внутриутробной гибели плода и мертворождения (табл. 4).

К сожалению, в настоящее время патологические изменения пуповины не могут фигурировать в качестве первоначальной причины перинатальной смерти. Более того, в сводных таблицах Росстата по причинам мертворождения и ранней неонатальной смерти, такие изменения представлены единой группой практически всех поражений пуповины, что не позволяет однозначно оценить роль каждой патологии пуповины в генезе смерти. Тем не менее, в целом по Российской Федерации патология пуповины способствовала наступлению мертворождения в 5,3% наблюдений [49], при этом она в 2 раза чаще была причиной гибели плода в интранатальном периоде, по сравнению с антенатальной смертью [50]. В случаях ранней неонатальной смерти патология пуповины фигурировала в 1,6% медицинских свидетельств о перинатальной смерти [51].

Возвращаясь к проблеме извитости, весьма интересным моментом оказалась установленная T. Chitra с соавт. [20] статистически значимая (р=030) ассоциация между гипоизвитостью пуповины и развитием преэклампсии. Аналогичные результаты были зарегистрированы в исследованиях, проведенных S. Gupta с соавт. [5]. В свою очередь, M. Ezimokhai с соавт. [17] также показали достоверную взаимосвязь между неизвитыми пуповинами (расцениваемыми, как крайняя форма гипоизвитости) и преэклампсией.

Наличие извитости пуповины со спиралевидным ходом кровеносных сосудов обеспечивает устойчивость к внешнему сжатию и скручиванию и, соответственно, поддержанию необходимого кровотока [5]. В гипоизвитых пуповинах чаще и легче возникают различного рода нарушения кровотока по ее сосудам. Развитие преэклампсии обусловлено неполноценным ремоделированием спиральных артерий матки с уменьшением васкуляризации ворсин, проявляющимся снижением маточно-плацентарного и внутриплацентарного кровотока [52, 53]. В этой связи любое дополнительное нарушение кровотока по пуповинным сосудам закономерно приведет к усугублению нарушений гемодинамики и прогрессированию заболевания. Именно поэтому, на наш взгляд, гипоизвитость пуповины чаще встречается при преэклампсии.

Гиперизвитость пуповины также сочеталась с окрашиванием околоплодных вод меконием, дистрессом плода, многоводием, задержкой роста плода, низкой оценкой новорожденного по шкале Апгар на 1-й и 5-й минутах, низким пондеральным индексом и более частыми перинатальными потерями (табл. 5). Достаточно часто гиперизвитость пуповины сочетается с тромбозом ее сосудов и сосудов хорионической площадки [54], а также с нарушениями созревания плаценты [48]. В этой связи M. Maʼaeh соавт. [42] считают целесообразным проводить в обязательном порядке оценку степени извитости пуповины у всех беременных во II триместре при УЗИ.

Справедливости ради следует отметить, что в литературе имеются указания и об отсутствии взаимосвязей между ненормальной извитостью пуповины и неблагоприятными состояниями плода и новорожденного. F.A. Jessop с соавт. [37] не нашли взаимосвязи с такими маркерами, как судороги, тяжелый ацидоз (pH менее 7,0 пуповинной крови) и гибель плода. В свою очередь, M.N. Kalem с соавт. [4] не выявили корреляций между ИИП и перинатальными исходами.

При этом, имеющиеся в литературе данные о более частом выявлении врожденных аномалий у плода при гипо- и гиперизвитости пуповины [21, 41], видимо, свидетельствуют о выраженных нарушениях эмбриогенеза в виде сочетанного развития аномалий у плода и в пуповине.

В то же время, говоря о роли нарушений извитости пуповины в генезе мертворождения, следует добавить, что одним из наиболее неблагоприятных моментов является, на наш взгляд, наличие в пуповине гипо- и гиперизвитых участков. Пограничный участок в таких наблюдениях может явиться местом перекрута пуповины с прекращением кровотока в ее сосудах с развитием внутриутробной гипоксии и, соответственно, причиной гибели плода [55].

Заключение

Таким образом, извитой спиралевидный вид пуповины и ход ее сосудов являются важными факторами, обеспечивающими оптимальный плацентарно-плодовый кровоток. Для количественной оценки степени извитости сосудов пуповины используется метод определения ИИП путем деления числа полных витков сосудов пуповины на общую длину пуповины в сантиметрах при УЗИ беременной и / или макроскопическом изучении плаценты сразу после родов. В нормальной пуповине 1 виток приходится на 5 см или 0,2 витка на 1 см. Пуповины с индексом извитости менее 10 перцентили (или менее 0,07 витков/см) расцениваются как гипоизвитые, а с индексом извитости более 90 перцентили (или более 0,30 витков/см) – как гиперизвитые. Гипоизвитые и гиперизвитые пуповины в большей степени подвержены как острым, так и хроническим нарушениям кровотока по их сосудам, а гипоизвитые – еще к различного рода изгибам и перегибам. Наличие пуповины с ненормальными показателями извитости (гипоизвитой или гиперизвитой) сочетается с различными нарушениями течения беременности и развития плода в виде окрашивания околоплодных вод меконием, маловодия, задержки роста плода, дистресса плода, преждевременной отслойки плаценты, преждевременных родов, низкой оценки новорожденного по шкале Апгар на 1-й и 5-й минутах, низкого пондерального индекса, а также более высокого уровня перинатальной смерти. В этой связи заслуживают внимания рекомендации о необходимости обязательного определения ИИП при УЗИ беременных.