В современном акушерстве кесарево сечение (КС) является самой распространенной родоразрешающей операцией. За последние 30 лет частота КС в Российской Федерации (РФ) увеличилась почти в 10 раз и сегодня составляет 28–29,3% (2016–2018 гг.) [1–3].

Причинами увеличения частоты КС являются: снижение перинатальной смертности (ПС), техническая простота операции, коммерциализация медицины, в том числе и акушерства, социальная и юридическая незащищенность врача в случае неудачных самопроизвольных родов.

Подводя итог 30-летнего увлечения КС, можно констатировать, что успехов акушеры добились лишь в некотором снижении ПС, но прямой корреляционной связи между этими двумя показателями нет: если частота КС увеличилась десятикратно, то ПС снизилась лишь в 2,5 раза (1980 г. – 3%; 2018 г. – 29,3%; 1980 г. – 17,6‰; 2018 г. – 7,2‰ соответственно) [2].

Таким образом, не решив основную задачу, расширяя показания к КС и увеличивая его частоту, акушеры создали новые проблемы для себя и для пациенток репродуктивного возраста: интраоперационные (кровотечение, ранение соседних органов, эмболизация околоплодными водами, тромбоэмболия легочной артерии, анестезиологические осложнения) и послеоперационные (эндометрит, раневая инфекция, перитонит, сепсис) осложнения; оперированная матка (несостоятельный рубец, врастание плаценты в рубец); снижение репродуктивного здоровья (вторичное бесплодие, дисменорея, эндометриоидные гетеротопии шва на матке и передней брюшной стенке); удорожание акушерской помощи; материнская смертность. Частота одних осложнений после ВР во много раз меньше, а другие вообще отсутствуют [4–11].

Подводя итог всему вышеизложенному, можно констатировать, что наше стремление решить все акушерские проблемы с помощью КС оказалось несостоятельным.

Цель исследования: провести сравнительный анализ показаний к КС и ВР у беременных с экстрагенитальными заболеваниями и гестационными осложнениями, родоразрешенных в акушерских стационарах Московской области (МО) и ГБУЗ МО МОНИИАГ в 2014–2018 гг.

Материалы и методы

Проведен сравнительный ретроспективный анализ частоты первого и повторного КС в акушерских стационарах МО и ГБУЗ МО «Московский областной НИИ акушерства и гинекологии» (ГБУЗ МО МОНИИАГ).

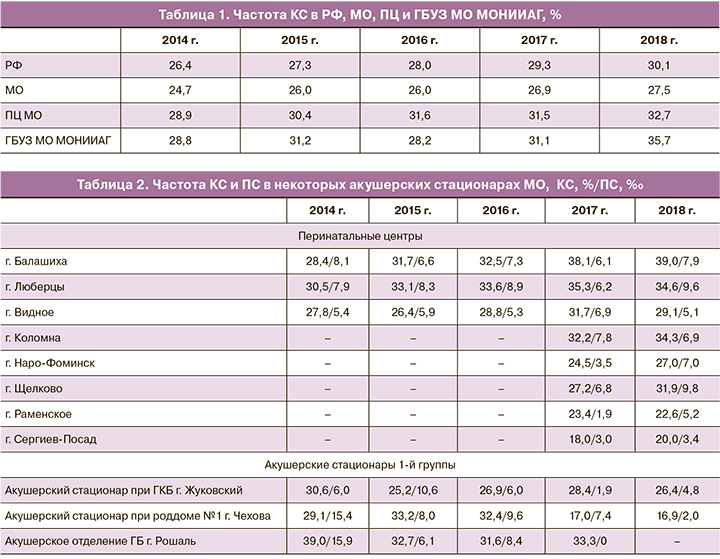

В целом по МО, так же, как и в отдельных акушерских стационарах, частота КС из года в год увеличивается, но остается ниже, чем в РФ. Закономерно, что в стационарах третьей группы (8 перинатальных центров (ПЦ)) и ГБУЗ МО МОНИИАГ частота КС выше, чем в МО в целом (табл. 1). Но, как ни парадоксально, в МО есть стационары первого уровня, в которых число родов не превышает 250–300 в год, а частота КС сопоставима с частотой в ПЦ. До 2017 г. в МО функционировали четыре акушерских стационара, относящихся к третьей группе; с 2017 г. таких стационаров стало 9, при этом 14 родильных домов первой группы были закрыты.

ПС снижается; в МО она ниже, чем в РФ, однако прямой корреляционной зависимости между частотой КС и ПС нет. В таблице 2 приведены данные по некоторым акушерским стационарам МО, из которой видно, что даже при высокой частоте КС ПС может значительно превышать ее средние значения, и наоборот. Даже в одном и том же учреждении при практически одинаковой частоте КС ПС колеблется в широких пределах (табл. 2).

В МО, как и в целом по РФ, снижение ПС происходит за счет снижения ранней неонатальной смертности, благодаря выхаживанию глубоконедоношенных детей с низкой и экстремально низкой массой тела; антенатальная же смертность тенденции к снижению не имеет (рис. 1). В связи с этим акушерам сегодня необходимо уделять пристальное внимание антенатальной охране плода, а не только расширять показания к КС.

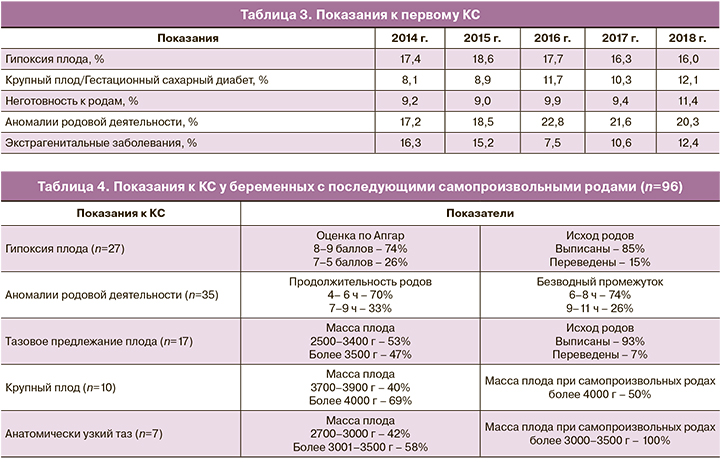

Показания к первому КС у беременных МО представлены в таблице 3. Из таблицы видно, как из года в год увеличивается частота макросомии плода, в большинстве наблюдений обусловленная своевременно не диагностированным гестационным сахарным диабетом.

Вызывает недоумение такое показание к КС, как неготовность организма беременной к родам, несмотря на то, что в современном акушерстве существует достаточно большое количество методов подготовки.

Не имеет тенденции к снижению частота гипоксии плода, обусловленная чаще всего фетоплацентарной недостаточностью, для профилактики и лечения которой сегодня в клинические рекомендации не входят препараты, которые раньше применялись с этой целью.

Частота экстрагенитальных заболеваний как показаний к КС снижается за счет прегравидарной подготовки этого контингента беременных женщин и наступления беременности на фоне компенсации основного заболевания.

Мы провели анализ показаний к первому КС у беременных, у которых в ГБУЗ МО МОНИИАГ произошли самопроизвольные роды при наличии рубца на матке (табл. 4).

При дородовой гипоксии плода 76% детей извлечены с высокой оценкой состояния по шкале Апгар. Гипердиагностика имела место и при крупном плоде, причем у 5 из 10 женщин при наличии рубца на матке произошли самопроизвольные роды крупным плодом при следующей беременности.

Анатомически узкий таз в современном акушерстве не может быть показанием к плановому КС; самопроизвольные роды у этого контингента беременных женщин нужно вести с функциональной оценкой таза, а показанием к КС может быть клинически узкий таз. Все беременные с анатомически узким тазом, у которых именно он был показанием к первому КС, родили в условиях ГБУЗ МО МОНИИАГ через естественные родовые пути с массой новорожденных более 3000 г.

Что касается тазового предлежания плода, то большинство акушеров сегодня относят роды даже при чисто ягодичном предлежании к патологическим; в связи с этим расширяют показания к КС. При этом практически не используется наружный поворот плода на головку по Б.А. Архангельскому.

Профессор Н.А. Цовьянов, который был автором пособий при разных видах тазовых предлежаний плода, долгое время работал в МОНИИАГ. Поэтому, сохраняя традиции, в план учебного процесса для ординаторов включены занятия по ведению самопроизвольных родов при тазовом предлежании плода.

Академик РАН Г.М. Савельева разработала критерии для ведения родов при тазовом предлежании плода (масса плода, положение головки плода в дне матки).

С учетом этих критериев и используя пособия по Цовьянову, частота родов через естественные родовые пути при чисто ягодичном предлежании плода в ГБУЗ МО МОНИИАГ в два раза выше, чем в акушерских стационарах МО.

В последние годы с появлением новой модели вакуум-экстрактора акушеры стали чаще использовать вагинальные оперативные роды, но вакуум-экстрактор чаще всего применяют по экстренным показаниям (гипоксия плода, слабость потуг) [12–15].

Влагалищное оперативное родоразрешение требует от акушера пространственного мышления, ориентации в плоскостях таза, знаний техники наложения инструмента на головку плода, особенностей тракций для бережного его извлечения [2]. КС в этом отношении – более удобный для акушера метод родоразрешения.

И тем не менее, вакуум-экстракция плода в современном акушерстве должна быть альтернативой первому КС, особенно при экстрагенитальных заболеваниях.

В ГБУЗ МО МОНИИАГ и в акушерских стационарах МО с 2006 г. у беременных с экстрагенитальными заболеваниями, когда по заключению смежных специалистов сильные и длительные потуги в родах противопоказаны, широко используется вакуум-экстракция плода. За 12 лет в институте оперативные вагинальные роды проведены у 183 рожениц с экстрагенитальными заболеваниями (табл. 5), что позволило уменьшить частоту планового КС по этим показаниям. После оперативных вагинальных родов 175 (95,6%) детей родились в удовлетворительном состоянии и лишь 8 (4,4%) – в состоянии средней тяжести от матерей с бронхиальной астмой, у которых антенатально имела место хроническая гипоксия плода. В акушерских стационарах МО и в ГБУЗ МО МОНИИАГ частота вакуум-экстракции плода выше, чем в РФ (табл. 6).

Резервом снижения частоты повторного КС являются самопроизвольные роды у беременных с рубцом на матке [1, 2, 16–23]. Проблемой родоразрешения беременных с рубцом на матке ГБУЗ МО МОНИИАГ занимается уже более 30 лет, но, к сожалению, научные разработки института в акушерской практике не находят широкого применения.

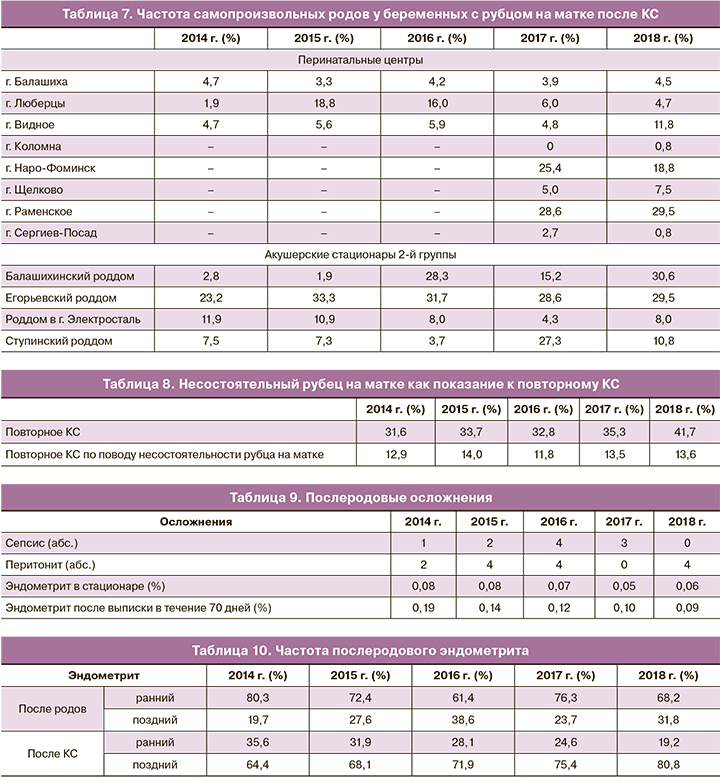

Если в ГБУЗ МО МОНИИАГ частота самопроизвольных родов у этого контингента беременных женщин в последние 5 лет колеблется от 15 до 20%, то в целом по МО она не превышает 5–7%. Причем даже в ПЦ, где, согласно маршрутизации, должны родоразрешаться такие женщины, частота этих родов колеблется в широких пределах, а в некоторых стационарах второй группы количество самопроизвольных родов после предшествующего КС значительно превышает их количество в ПЦ (табл. 7).

В современном акушерстве показанием к повторному оперативному родоразрешению является наличие несостоятельного рубца на матке после предшествующего КС. Анализ частоты повторных КС в акушерских стационарах МО показал, что среди всех повторных операций, частота которых в структуре КС составляет 30–40%, несостоятельный рубец на матке составил лишь 11–14% (табл. 8).

Таким образом, к сожалению, для большинства родовспомогательных учреждений МО постулат «одно КС… всегда КС» является доминирующим.

Причиной формирования несостоятельного шва/рубца на матке чаще всего является эндометрит, который в современных условиях имеет свои особенности, торпидное течение (вялое, скрытое, без явных клинических симптомов, длительно не проявляющееся) [24–28].

Анализ пуэрперальной инфекции в акушерских стационарах МО показал, что частота таких жизнеугрожающих осложнений, как перитонит и сепсис, невысока, но практически все они развились после абдоминальных родов. Имеет место и тенденция к снижению частоты эндометритов (табл. 9), но если эндометрит после самопроизвольных родов чаще диагностируется в раннем послеродовом периоде, то после КС – в отсроченном (после выписки из стационара) (табл. 10).

За последние 5 лет в гинекологическое отделение ГБУЗ МО МОНИИАГ поступили 188 родильниц после КС с эндометритом; из них 30 – без несостоятельности шва на матке, 138 – с частичной несостоятельностью и 20 – с полным расхождением шва на матке.

У всех родильниц эндометрит диагностирован после выписки из родильного дома (15–60-е сутки). У 30 (16,8%) родильниц с эндометритом и диагностированной при ультразвуковом исследовании состоятельностью шва на матке были проведены комплексная инфузионная терапия, диагностическая и лечебная гистероскопия, аспирационно-промывное дренирование. После купирования воспалительного процесса в матке родильницы на 8–9-е сутки были выписаны домой.

Из 138 родильниц, у которых на фоне эндометрита имела место частичная несостоятельность шва на матке, у 70 (37,2%) произошло вторичное заживление раны, а у 60 (36,2%) произведена повторная лапаротомия с наложением вторичных швов на матку.

У 20 (10,6%) больных на 48–60-е сутки после КС при ультразвуковом исследовании и гидросонографии диагностирован панметрит с полным расхождением шва на матке. К сожалению, так как органосохраняющая операция представляла собой высокий риск генерализации инфекции и тромбоэмболических осложнений в связи с большим количеством тромбов в сосудах миометрия, была произведена экстирпация матки без придатков. Таким образом, 20 женщин репродуктивного возраста после первого КС были лишены возможности в дальнейшем иметь детей.

В гинекологическое отделение и отделение эндоскопической хирургии с 2014 по 2018 гг. поступили также 126 пациенток, которым на этапе планирования следующей после КС беременности произведена метропластика по поводу несостоятельности рубца на матке.

Заключение

Подводя итог всему вышеизложенному, нужно признать, что, принимая во внимание высокую частоту как ранних, так и поздних осложнений КС, этот метод родоразрешения не может быть отнесен к бережным для матери.

Сегодня акушеры должны стремиться к сокращению частоты первого КС, и такая возможность на примере МО у нас есть.

Но над врачом довлеет страх судебного разбирательства при неблагоприятном исходе самопроизвольных родов, т.к. при любых осложнениях КС каждый эксперт будет констатировать, что для матери и плода предприняты все меры по сохранению их жизни и здоровья, а при ВР любой правозащитник пациентки найдет ошибки в действиях врача. Поэтому абдоминальное родоразрешение снимает с акушера, по крайней мере, часть юридической ответственности за исход родов для матери и новорожденного.

В уголовно-процессуальном кодексе РФ не создана правовая база и не предусмотрена защита прав медицинских работников.

В высокоразвитых странах Европы и США в этой защите большая роль принадлежит общественным профессиональным организациям. В России такие организации также существуют, но их роль в этом аспекте пока недостаточна.