Частота бесплодия в браке при активном выявлении в Иркутской области составляет 19,6% [1, 2], в Республике Бурятия – 19,7% [3]. Заболеваемость различными формами туберкулеза в странах Западной Европы составляет менее 20 на 100 000, тогда как в России – 50 и более на 100 000 населения (WHO, 2016, 2017). Особого внимания заслуживает высокая распространенность туберкулеза среди лиц фертильного возраста – 28,3 на 100 000 населения. Частой причиной женского бесплодия является спаечный процесс в области малого таза как следствие воспалительных заболеваний матки и придатков, эндометриоза и оперативных вмешательств [4–6]. Генитальный туберкулез – актуальное социально значимое заболевание, ассоциированное с трубно-перитонеальным бесплодием и другими нарушениями репродуктивной системы женщин фертильного возраста в 60–95% клинических наблюдений [7–9]. Манифестируя в молодом возрасте в период первичной гематогенной диссеминации, генитальный туберкулез может скрываться под маской сальпингоофорита, кист яичников, внематочной беременности, бесплодия, маточных кровотечений, дисфункции и гипофункции яичников и др. [10–13]. Генитальный туберкулез может быть сопряжен с гормонозависимыми нарушениями: менструальная дисфункция по типу дисменореи и меноррагии [14], вторичная аменорея [15], гиперпролактинемия [16], гиперплазия эндометрия [17], функциональные кисты яичников [15]. Клиническая картина репродуктивных нарушений, ассоциированных с генитальным туберкулезом, неспецифична, поэтому уровень его диагностики остается невысоким [9, 18]. В связи с этим, период от начала заболевания до установления диагноза «генитальный туберкулез» нередко достигает 10–20 лет [9, 19–22].

Цель исследования: выявить коморбидные состояния, клинико-эпидемиологические и гормональные особенности у женщин с репродуктивными нарушениями и генитальным туберкулезом.

Материал и методы исследования

За период 2012–2015 гг. было проведено обследование 648 женщин с репродуктивными нарушениями из группы риска генитального туберкулеза, направленных из поликлиник г. Улан-Удэ для исключения генитального туберкулеза в ГБУЗ Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер согласно приказу Министерства Здравоохранения РФ № 109 от 21 марта 2003 г. и Методическим рекомендациям по организации выявления больных туберкулезом в амбулаторно-поликлинических и больничных учреждениях от 20 июля 2007 г. № 5589-РХ. Туберкулез половых органов был диагностирован у 92 женщин (14,2%), (средний возраст 32,7±4,8 года), код МКБ А18.6 – основная группа исследования. Из 556 женщин с невыявленным генитальным туберкулезом, методом случайной выборки была сформирована группа сравнения в количестве 115 человек (средний возраст 31,4±7,1 года). Анкетный опрос провели 648 женщинам репродуктивного возраста из группы риска с помощью анкеты-опросника, разработанной на основе тематической карты-анкеты ВОЗ (проект ВОЗ № 88093).

Микробиологические исследования: использовали микробиологический инкубатор «Memmert-800», микроскоп бинокулярный люминесцентный «Микмед-2», Россия. Материалом для бактериологических методов исследования были вагинальные выделения, менструальная кровь, забор которой осуществляли 3-кратно в течение менструации, соскобы эндометрия, смывы из полости матки, содержимое воспалительных очагов, полученных в ходе лапароскопий. Посев диагностического материала проводили на специальные питательные среды Левенштейна-Йенсена, Финна II.

Методом иммуноферментного анализа определяли концентрации гормонов в сыворотке крови с использованием иммунохимического модуля Сobas e601 на анализаторе с модульной платформой Сobas 6000 (Roche Diagnostics, Швейцария) в соответствующие дни менструального цикла. Иммуноферментный анализ проводили на анализаторе MR-96A (Mindray, Китай). Лазерная флюоресцентная диагностика проводилась на аппарате «Спектролюкс МБ» (Россия). Полимеразную цепную реакцию в реальном времени проводили на приборе Robot-GeneQ (QIAGEN GmbH, Германия) и автоматическом модульном анализаторе Freedom EVO 150/4 (Швейцария). Всем пациенткам проводили туберкулино-провокационную пробу Коха в дозе 50 ТЕ с оценкой общей, местной и очаговой реакцией, биологический материал (менструальная кровь, отделяемое из цервикального канала, аспираты из полости матки) забирали через 24, 48, 72 часа. Пробы Манту, Диаскинтест с 2 ТЕ проводили и оценивали согласно Приказу МЗ РФ от 21.03.2003 № 109. Инструментальные методы исследования: ультразвуковое исследование органов малого таза, щитовидной железы проводили на ультразвуковом аппарате Samsung Medison SonoAce R5 (Корея) с конвексным абдоминальным трансдъюссером 3,5–6 МГц, линейным датчиком 4–7 МГц и трансвагинальным 5–7,5 МГц. Гистеросальпингография была проведена на рентгеновском диагностическом комплексе «Вымпел» (Россия) на 18–20-й день менструального цикла, при подозрении на аденомиоз – на 7–9-й день менструального цикла.

Статистический анализ полученных результатов проводили с помощью пакета комплексной обработки данных Statistica 6.1 (StatSoft Inc., США) Использовали критерии согласия Колмогорова–Смирнова, Шапиро–Уилка, Лиллиефорса для проверки близости выборочного распределения признаков к нормальному распределению. Проводили анализ межгрупповых различий для двух независимых выборок по каждому из ненормально распределенных количественных признаков непараметрическими критериями: U-критерий Манна–Уитни. Критерий χ2 использовали для анализа межгрупповых различий по качественным признакам. Уровень значимости принимался равным 5% (P≤0,05).

Результаты исследования

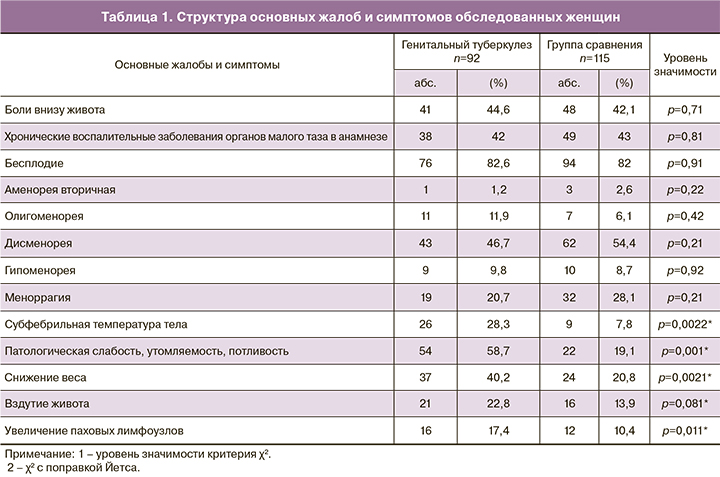

Основной причиной обращений пациенток обеих групп было бесплодие – 82%, доля вторичного и первичного бесплодия была одинаковой в сравниваемых группах. Наименьшая длительность бесплодия была у женщин без туберкулеза – 38% против 23,7% (z-критерий, p=0,03). У пациенток с генитальным туберкулезом значимо преобладала длительность бесплодия более 5 лет – 48% против 28,6% и 23,7% женщин с продолжительностью бесплодия 3–5 лет и 1–2 года соответственно (z-критерий, p=0,001). Выявлено значимое увеличение частоты некоторых жалоб и симптомов у женщин с генитальным туберкулезом: субфебрильная температура тела – 28,3% против 7,8% (c2, p=0,0002), патологическая слабость – 58,7 против 19,1% (c2, p=0,001), снижение веса – 40,2% против 21% (c2, p=0,002), увеличение паховых лимфоузлов – 17,4% против 10,4% (c2, p=0,01) (табл. 1).

Контакт с выделителем микобактерий туберкулеза статистически значимо чаще отмечали женщины с туберкулезом половых органов – 45 (39,1%) против 24 (26,1%) (χ², p=0,04). Вираж туберкулиновых проб в детстве был выявлен у 34 (29,6%) пациенток с генитальным туберкулезом против 15 (16,3%) (χ², p=0,02) группы сравнения. Маточные трубы, сегментированные по типу «бус», «четок» на гистеросальпингографии статистически значимо чаще были в основной группе – 51% против 34,8% (χ², p=0,01). Булавовидно расширенные маточные трубы были характерны для пациенток группы сравнения – 8,8% против 2,2% пациенток основной группы (χ², p=0,04). Анализ гинекологических заболеваний у женщин с генитальным туберкулезом и группы сравнения не выявил статистически значимых отличий частоты встречаемости миомы матки (17,4 и 15,6%), эндометриоза (16,3 и 10,4%), гиперплазии эндометрия (2,7 и 1,0%); кист яичников (4,3 и 9,6%), хронического сальпингоофорита (41,3 и 42,6%), хронического цервицита (32,1 и 33,3%), а также нарушений менструального цикла, частоты внематочной беременности, самопроизвольных выкидышей и замерших беременностей. Выявлена высокая частота инфекций, передающихся половым путем у женщин из группы риска с репродуктивными нарушениями вне зависимости от наличия туберкулеза половых органов – 81,6% (табл. 2).

Сочетание инфекций, передающихся половым путем (трихомониаз, гонорея, хламидиоз) с вирусной инфекцией (цитомегаловирус, герпес 1-го, 2-го типа) статистически значимо чаще было у женщин с подтвержденным генитальным туберкулезом – 76% против 55% (χ2, р=0,004). Вирусную инфекцию значимо чаще выявляли у женщин с генитальным туберкулезом – 28,3% против 14,8% пациенток группы сравнения (χ2, р=0,01).

Гормональные исследования показали статистически значимое снижение уровня свободного тестостерона – 0,85 (0,37; 2,2) пг/мл у пациенток с генитальным туберкулезом против 1,85 (1,2; 2,75) пг/мл группы сравнения (pu=0,01), значимое снижение уровня эстрадиола – 45 (24,5; 66,4) пг/мл против 58 (45; 69,3) пг/мл, (pu=0,04) и прогестерона в сыворотке крови – 21,8 (14,2; 42,0) нмоль/л, против 39,2 (23,0; 54,3), (pu=0,01) соответственно (табл. 3).

Обсуждение

Проблема генитального туберкулеза в России в последние годы чрезвычайно актуальна в связи с прогнозируемым ростом заболеваемости [23]. Туберкулез женских половых органов является редким и трудно диагностируемым заболеванием, встречается менее чем в 1 случае на 100 000 населения [12, 24]. Новыми являются данные оценки нарушений репродуктивной функции женщин, ассоциированных с генитальным туберкулезом, полученные в Республике Бурятия за последние 6 лет. Установлено, что частота генитального туберкулеза у женщин из группы риска репродуктивных нарушений составила 14,2% (1,2 на 100 000 населения) (95% ДИ: 0,11–0,17), превышая уровень заболеваемости по РФ в 2,2 раза (0,5 на 100 000). Авторы единичных исследований прошлого десятилетия указывают на частоту бесплодия у женщин с генитальным туберкулезом от 10 до 25% [24]. Нами установлено трубно-перитонеальное бесплодие у 82% женщин из группы риска генитального туберкулеза, а доля вторичного и первичного бесплодия была одинакова в сравниваемых группах. Нами не было установлено преобладания первичного бесплодия среди женщин с генитальным туберкулезом и репродуктивными нарушениями. Полученные результаты были сопоставимы с данными зарубежных и отечественных исследователей [7, 12], однако результаты Л.И. Колесниковой [9] и М.Н. Кочоровой [24] указывают на преобладание первичного бесплодия у лиц с генитальным туберкулезом. Наш анализ коморбидных гинекологических заболеваний у женщин с генитальным туберкулезом и группы сравнения не выявил статистически значимых отличий частоты встречаемости сопутствующих гинекологических заболеваний. Зарубежные исследователи отмечают значимое увеличение частоты нарушений менструального цикла, галактореи и диспареунии [7]. Согласно отечественным исследованиям, при туберкулезе любой локализации имеются нарушения функции гипоталамо-гипофизарно-яичниковой системы, способствующие различным нарушениям менструальной функции и возникновению ряда гормонозависимых патологических процессов. Авторы отмечают нерегулярные менструации у 51%, гипоменорею у 27,6%, олигоменорею у 12,5%, дисменорею у 18,8%, вторичную аменорею у 8,1% пациенток с генитальным туберкулезом [17]. Наше исследование показало наличие нарушений менструальной функции у 89% пациенток с генитальным туберкулезом и 90,4% женщин группы сравнения. Нарушения менструальной функции по типу олигоменореи встречались у 11,9% женщин с генитальным туберкулезом и 6,1% группы сравнения, дисменореи – у 46,7 и 54,4%, меноррагии – у 20,7 и 28,1%, гипоменореи – у 9,8 и 8,7% женщин соответственно без статистически значимых различий. Гормональное исследование показало значимое снижение яичниковых гормонов в сыворотке крови у женщин с репродуктивными нарушениями и генитальным туберкулезом в сравнении с женщинами, у которых генитальный туберкулез не был верифицирован. Эти впервые установленные данные позволяют предположить нарушение овуляции у данного контингента, что позволяет рекомендовать своевременную коррекцию этих нарушений.

Также являются новыми данные по сочетанию трихомониаза, гонореи, хламидиоза и вирусной инфекции у женщин с бесплодием и генитальным туберкулезом. Нами выявлены специфические особенности рентгенологических картин матки и маточных труб у женщин с генитальным туберкулезом: маточные трубы сегментированные по типу «бус», «четок» туберкулезом – 51,2% против 36% группы сравнения (критерий χ2, p=0,01). Булавовидно расширенные маточные трубы были характерны для пациенток группы сравнения – 8,8% против 2,2% пациенток основной группы (критерий χ2, p=0,04). Нами были выделены характерные клинические признаки и анамнестические данные, которые также необходимо учитывать при диагностике и лечении бесплодия, ассоциированного с генитальным туберкулезом: субфебрильная температура тела, патологическая слабость, утомляемость и потливость, снижение веса, увеличение паховых лимфоузлов, неудачи ЭКО в анамнезе, контакты с туберкулезным больным и вираж туберкулиновых проб в детстве.

Заключение

Таким образом, на основании анализа нарушений репродуктивной функции женщин, ассоциированных с генитальным туберкулезом, проведенного в Республике Бурятия за последние 6 лет, установлено, что у женщин с генитальным туберкулезом снижен уровень яичниковых гормонов и значимо чаще встречаются сочетания репродуктивных нарушений с инфекциями, передающимися половым путем. Выделены характерные клинические признаки и анамнестические данные, которые также необходимо учитывать при диагностике и лечении бесплодия, ассоциированного с генитальным туберкулезом.