Здравоохранение является одной из важнейших систем в структуре современного мира; его функционирование определяет демографические показатели, состояние человеческого капитала, качество жизни населения в целом. Поэтому эффективное развитие системы охраны здоровья и его главной составляющей – кадрового потенциала является приоритетной задачей в социально-экономической политике Российской Федерации [1].

Структурные преобразования института медицины в стране, глобализация информационных технологий и средств массовой информации подвергли существенной трансформации социальный статус медицинских работников в российском обществе, который детерминируют такие критерии, как уровень оплаты труда, престижность профессии, возможности самореализации; при этом незыблемыми остаются требования к базовым качествам медицинского работника: сострадание, бескорыстие, профессионализм, высокая профессиональная и общая культура [2, 3].

Растущее влияние пациента как потребителя медицинских услуг, получившего доступ к информации о своем здоровье с помощью интернета, вызывает необходимость адаптации моделей оказания медицинской помощи, повышения ее качества и доступности. Пациенты ожидают все более удобного, комплексного, прозрачного и персонализированного медицинского обслуживания [4].

Жизнедеятельность современного общества располагает к развитию различных психологических расстройств; в связи с этим пациент, обращающийся за медицинской помощью, требует большего профессионализма, быстроты реакции и ответственности от медицинского работника. Современные реалии ежедневной работы врача, заключающиеся в постоянно модернизирующейся нормативной базе, информатизации рабочего процесса, необходимости принятия нестандартных решений, проявления профессиональной и личностной инициативы, готовности взять на себя ответственность, непрерывного профессионального развития и совершенствования, приводят к ежедневно повторяющимся стрессовым ситуациям, истощению нервной системы, что снижает уровень эмпатии и внимания по отношению к пациенту [5, 6]. Формирование недоверия к системе охраны здоровья влечет за собой, с одной стороны, рост ожиданий и запросов населения к качеству предлагаемых медицинских услуг, с другой – нежелание обращаться в медицинские учреждения без крайней необходимости [7].

Таким образом, в условиях постоянного стресса врач «дозирует» сочувствие и сострадание к пациенту; поэтому современный медицинский работник должен обладать не только устойчивой к стрессам психикой и профессиональными знаниями, но и иметь коммуникативные навыки для выстраивания благоприятных отношений при взаимодействии с пациентами и коллегами [8].

Кроме того, медицинский работник в современной России стал объектом правового и социального контроля, что делает его практически не защищенным со стороны государства [9, 10].

В большей степени права человека на жизнь, здоровье, оказание квалифицированной медицинской помощи охраняются именно врачами и иными медицинскими работниками, так как права пациентов и права медицинских работников тесно связаны между собой. И только защищенный в правовом и социальном отношении медицинский персонал способен эффективно защищать права пациентов. Фактически же права медицинского работника и права пациента отнюдь не равнозначны: по оценкам различных исследователей, жалобы на медицинскую организацию и его персонал в России рассматривают от 7 до 15 организаций; в то время как пациент отвечает за соблюдение врачебных рекомендаций, от которых в основном и зависят эффективность и безопасность проведенного лечения, только перед собой [11].

Эмоциональное выгорание медицинских работников – еще одна из проблем, возникающая как итог закономерного воздействия различных личных факторов, так и профессиональной среды: чрезмерные нагрузки, ненормированный рабочий день, возможность ошибок, необходимость значительных усилий для повышения квалификации – все это и создает условия для развития синдрома эмоционального выгорания [12, 13].

Вместе с тем от результата работы врача зависит не только жизнь конкретных людей, но и стабильность общества в целом [12, 14]. Это позволяет говорить о том, что представители данной профессиональной группы являют собой особую ценность для общества.

Этика и деонтология имеют важнейшее значение в акушерско-гинекологической практике, обусловленное прежде всего тем, что медицинские работники соприкасаются с деликатными проблемами жизни людей и вынуждены вносить в них те или иные коррективы; учитывая лабильную нервную систему беременной женщины, любой внешний негативный раздражитель способен увеличить уровень тревоги и стресса будущей матери, а от медицинского персонала женской консультации требуется совершенствовать свой профессиональный уровень не только в освоении новых знаний, но и в исключительной пациентоориентированности [15, 16].

Мотивация труда медицинского работника, удовлетворенность профессиональной деятельностью являются определяющими в вопросах качества оказываемых медицинских услуг и обеспечении стабильного функционирования системы здравоохранения; поэтому так важно определить портрет медицинского работника, оказывающего акушерско-гинекологическую помощь в мегаполисе [17].

Цель работы: представить медико-социальный портрет медицинского работника, оказывающего медицинскую помощь по профилю «акушерство и гинекология» в амбулаторных условиях.

Материалы и методы

В одномоментное сплошное исследование включены 250 медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь по профилю «акушерство и гинекология» в амбулаторных условиях, а именно в девяти женских консультациях, которые являются структурными подразделениями ГБУЗ «ГКБ им. С.И. Спасокукоцкого ДЗМ». Среди опрошенных медицинских работников 69,0% – врачи и 31,0% – специалисты со средним медицинским образованием; все они – женщины, за исключением одного мужчины.

Для исследования был разработан инструментарий, включающий несколько блоков закрытых и открытых вопросов, которые охватили широкий спектр жизнедеятельности медицинского работника учреждения, а также его рабочие процессы и профессиональные интересы. Анализ полученных данных c расчетом экстенсивных показателей проведен с помощью прикладной программы MS Excel 2016.

Результаты

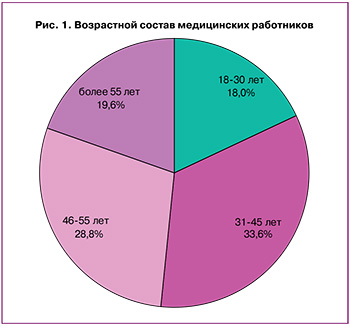

Все медицинские работники были стратифицированы с учетом возрастных групп: 18–30 лет, 31–45 лет, 46–55 лет и старше (рис. 1).

Самой многочисленной возрастной группой – 33,6% – были медицинские работники с достаточным профессиональным опытом от 31 до 45 лет, стаж работы которых составлял 10–20 лет у 24,0% специалистов и 20–30 лет – у 22,8%.

В мегаполисе проживали 66,0% медицинских работников, в городе – 30,8%, в поселке городского типа – 2,0% опрошенных и в сельском поселении – 3,2%. В собственном доме проживали 4,0% медицинских работников, 83,6% – в отдельной и 1,6% – в коммунальной квартире, а 10,8% – снимают жилье.

Большая часть медицинских работников состояла в отношениях: у 60,8% оформлен официальный брак, у 7,6% – гражданский брак. Не замужем – 31,6%. Детей имели 74,0 % медицинских работников, из них 8,4% – многодетные, у 29,6% – один ребенок.

В семьях 24,4% медицинских работников отмечался достаточно высокий уровень дохода (более 50 тыс. руб. на человека).

Регулярной физической активности привержены 60,0% опрошенных; активность у большинства из них заключается в пеших прогулках, утренней гимнастике, скандинавской ходьбе, посещении занятий фитнесом, в занятиях плаванием, а 23,2% отметили несколько видов физической активности. Под руководством тренера занимались только 3,75%, а 4,0% участвовали в спортивных массовых мероприятиях – эстафетах, марафонах, заплывах, велопробегах. Для контроля физической активности использовали гаджеты 37,2% медицинских работников. Для ведения здорового образа жизни 60,8% медицинских работников необходимо свободное время, а 30,8% – мотивация.

Вредным привычкам привержены 10,4% специалистов. Не употребляли алкоголь 43,4% медицинских работников, 46,0% – по праздникам. Употребляют алкоголь один раз в месяц, один раз в две недели и каждую неделю по 2,8%, каждые три дня – 0,4% медицинских работников. Большинство – 92,0% – медицинских работников не курят.

Среди опрошенных 40,4% имели определенные виды зависимости: так, 29,6% злоупотребляли перееданием, 2,8% – употребляли энергетические напитки, а 3,2% – отмечали другие виды без конкретного уточнения.

Медицинские работники (52,0%) утверждали, что не имеют хронических заболеваний; при этом 8,8% имели сочетанную хроническую патологию. Лидирующие позиции занимали заболевания органов зрения –16,4%, сердечно-сосудистой – 15,2% и пищеварительной систем – 13,25%.

Медицинские работники отмечали разнообразный досуг, большинство имели несколько видов увлечений. В свободное время читали – 58,4%, смотрели телевизионные программы – 29,6%, посещали театры – 31,2%, музеи – 19,2%, танцевальные кружки – 4,8%, занимались рукоделием – 19,2%, участвовали в походах – 5,6% и 1,6% играли на музыкальных инструментах.

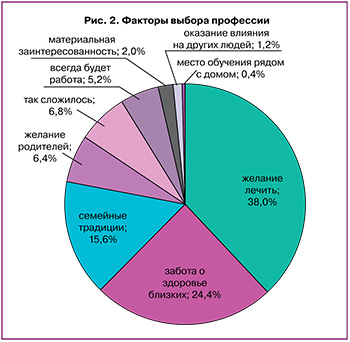

Основным фактором при выборе профессии являлось желание лечить у 38,0% медицинских работников. На получение профессии с целью заботы о своем здоровье и здоровье близких указали 24,4% опрошенных. Выбор профессии был обусловлен семейными традициями у 15,6% сотрудников и у 6,4% – выбор являлся желанием родителей. Меньшее число медицинских работников отмечали следующие причины при выборе медицинской профессиональной деятельности: «так сложилось» – 6,8%, «всегда будет работа» – 5,2%, материальная заинтересованность – 2,0%, оказание влияния на других людей – 1,2%, место обучения находилось рядом с домом и другое – по 0,4% (рис. 2).

Согласно данным нашего исследования, в большинстве – 72,4% случаев медицинские работники удовлетворены профессией.

Нормированный рабочий день и график работы 5/2 имели 96,0% опрошенных, остальные отметили ненормированный рабочий день, связанный с административной нагрузкой. Все респонденты имели ежегодный оплачиваемый отпуск.

Иногда задумывались о смене работы по 4,8% опрошенных со стажем работы 10–20 лет и 20–30 лет. Сотрудники со стажем работы от 20 и более 30 лет хотят сменить род деятельности в 0,4% случаев, а у сотрудников со стажем работы 3–5 лет и 10–20 лет такое желание отсутствовало.

Больше всех были не удовлетворены своей деятельностью сотрудники в возрасте 46–55 лет – 4,4% и 3,2% – при стаже работы 20–30 лет.

Отличное психофизическое состояние после рабочего дня отмечают только 8,0%, хорошее – 36,4%, удовлетворительное – 42,4%, неудовлетворительное – 9,2% и 4,0% – критическое.

Отсутствие конфликтов с пациентами отмечали 42% опрошенных, иногда – 24,8% и редко – 33,2%, что говорит о стремлении к пациентоориентированности медицинских работников, оказывающих акушерско-гинекологическую помощь.

Юридическая помощь ежедневно требовалась 42,0% опрошенных медицинских работников, один раз в неделю – 30,4% и 27,6% она не нужна.

Обсуждение

На основании проведенного исследования можно сделать вывод, что большинство (78,0%) опрошенных медицинских работников осознанно выбрали своей профессией медицинскую деятельность и удовлетворены рабочим процессом, что подтверждается авторами других работ [18–20].

Профессиональная компетентность сотрудников медицинской организации – главный фактор взаимодействия в рабочем коллективе, а возможность ее постоянного развития в «ГКБ им. С.И. Спасокукоцкого ДЗМ» способствовала формированию команды специалистов для оказания качественной медицинской помощи в медицинской организации и отсутствию желания сменить работу или род деятельности [21–23].

Состояние здоровья медицинских работников является важнейшей составляющей для эффективной трудовой деятельности и предотвращения конфликтов с пациентами [24–27].

Физическая активность медицинских работников и вовлеченность в общественные и культурные мероприятия способствует сохранению здоровья и активному долголетию, а также служит наглядным примером при проведении профилактической работы с населением [28, 29].

Внедрение рыночных отношений в здравоохранение породило конкуренцию между лечебными учреждениями, заставив их искать дополнительные способы привлечения пациентов, что привело к существенному расширению спектра медицинских услуг населению и, соответственно, новым требованиям не только к медицинскому работнику, но и, в большей степени, непосредственно к руководству медицинской организации для создания оптимальных условий при оказании доступной и качественной медицинской помощи населению [30–32].

В нашем исследовании было важно определить типичные характеристики современного медицинского работника для разработки оптимальных кадровых стратегий в медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь по профилю «акушерство и гинекология» в амбулаторных условиях, с целью совершенствования профессиональных компетенций специалистов с высшим и средним медицинским образованием.

Заключение

Таким образом, современный медицинский работник, оказывающий медицинскую помощь по профилю «акушерство и гинекология» в амбулаторных условиях, – это замужняя женщина активного трудоспособного возраста, проживающая в отдельной квартире, воспитывающая детей, со средним уровнем дохода, приверженная здоровому образу жизни, выбравшая медицину осознанно, чаще по призванию, она пациентоориентирована, удовлетворена своей профессиональной деятельностью и испытывающая потребность в повышении юридической грамотности.

Несмотря на имеющиеся сложности при внедрении актуальных моделей организации в системе здравоохранения, и в частности в сфере охраны здоровья матери и ребенка, современный медицинский работник аккумулирует достижения, возможности своего времени, а создание оптимальных условий для рабочего процесса со стороны руководства медицинской организации и улучшение его положения в современном социуме, увеличение престижности профессии через популяризацию в средствах массовой информации и в обществе будут важными стимулами трудовой мотивации.