Рак шейки матки занимает шестое место в структуре онкологической заболеваемости женщин, являясь важной медицинской и социальной проблемой практически во всех странах. В последние годы прослеживается неблагоприятная тенденция к повышению числа пациенток в возрастной группе до 40 лет, а также к увеличению среди них количества больных с местно распространенными формами заболевания (стадиями Ib2 – IIIb, FIGO 2009) [1, 2].

Данной группе больных проводится, в основном, химиолучевая терапия, результаты которой являются не вполне удовлетворительными, количество рецидивов увеличивается пропорционально стадии заболевания, достигая, по данным различных авторов, 54–91% [3–9].

Актуальность проблемы местно распространенного рака шейки матки делает обоснованным поиск новых подходов к комплексной терапии при данном заболевании. В последние несколько десятилетий проведен ряд исследований, изучающих эффективность неоадъювантной химиотерапии и радикальной гистерэктомии у таких пациенток [10–12]. Авторы указывают, что подобная схема позволяет улучшить результаты 5-летней общей и безрецидивной выживаемости. Кроме того, включение хирургического этапа в программу комплексного лечения дает возможность провести хирургическое стадирование опухолевого процесса, а также выполнить сохранение и транспозицию яичников у женщин репродуктивного возраста.

На сегодняшний день стандартом хирургического лечения при раке шейки матки является операция расширенная экстирпация матки по методу Вертгейма. С момента описания техники радикальной гистерэктомии Э. Вертгеймом в 1912 г. основные принципы выполнения операции претерпели лишь незначительные изменения. Целью данного вида хирургического вмешательства является полное удаление опухоли, а также соединительнотканных и клетчаточных структур малого таза в пределах здоровых тканей [13]. Для достаточно радикального оперирования при этом рекомендуется выполнять продольный разрез брюшной стенки, который должен быть достаточно велик – от лона и на 2 поперечных пальца выше пупка [14] .

Доминирующей тенденцией в современной хирургии является внедрение лапароскопических операций во все отрасли, в том числе онкогинекологию. Более чем за два десятилетия после выполнения первых эндовидеохирургических операций при раке шейки матки в мире накоплен значительный опыт, позволяющий считать лапароскопическую радикальную гистерэктомию при начальных формах заболевания «золотым стандартом» лечения пациенток. Показано, что гистопатологические результаты, а также показатели 5-летней выживаемости пациенток при этом не уступают таковым при использовании традиционного лапаротомного доступа [15–18]. Исследования результатов лапароскопической радикальной гистерэктомии при местно распространенном раке шейки матки после химиотерапии в литературе представлены в виде немногочисленных публикаций. Авторы указывают, что вмешательства, выполненные с использованием эндовидеохирургической техники, по патогистологическим показателям радикальности не уступают операциям, произведенным в условиях лапаротомии [19].

Цель исследования: оценить непосредственные результаты лапароскопической радикальной гистерэктомии при раке шейки матки стадий Ib2 – IIb (после неоадъювантной химиотерапии) и при начальных стадиях заболевания.

Материал и методы исследования

Данная работа представляет собой пилотное исследование случай-контроль, в которое включены 59 больных раком шейки матки, которым была выполнена лапароскопическая радикальная гистерэктомия в отделении инновационной онкологии и гинекологии ФГБУ НЦАГиП им. академика В.И. Кулакова Минздрава России за период с 2013 по 2016 гг.

По данным гистологического исследования во всех случаях был верифицирован инвазивный плоскоклеточный рак. Исследованные пациентки были разделены на 2 группы: основную – 26 больных местно распространенным раком шейки матки стадий Ib2, IIa2, IIb, и контрольную – 33 больных со стадиями заболевания Ia2, Ib1, IIa1.

Пациенткам контрольной группы хирургическое вмешательство производили на первом этапе лечения, больным основной группы после проведения 1 курса неоадъювантной химиотерапии по схеме паклитаксел 175 мг/м2 и карбоплатин AUC 6. Эффективность лекарственного лечения оценивали в соответствии с критериями RECIST 1.1 с использованием клинических методов, ультразвукового и магнитно-резонансного исследования. Операцию выполняли при достаточном уменьшении размеров опухоли, параметральных инфильтратов, а также отсутствии прогрессирования заболевания на фоне химиотерапии.

Возраст больных основной группы варьировал от 28 до 58 лет, в среднем составляя 38,6±7,5 года, в группе контроля – от 26 до 59 лет, в среднем – 41,1±8,3 года.

Возраст больных основной группы варьировал от 28 до 58 лет, в среднем составляя 38,6±7,5 года, в группе контроля – от 26 до 59 лет, в среднем – 41,1±8,3 года.

Распределение исследованных пациенток по стадиям показано в табл. 1 (классификация FIGO 2009).

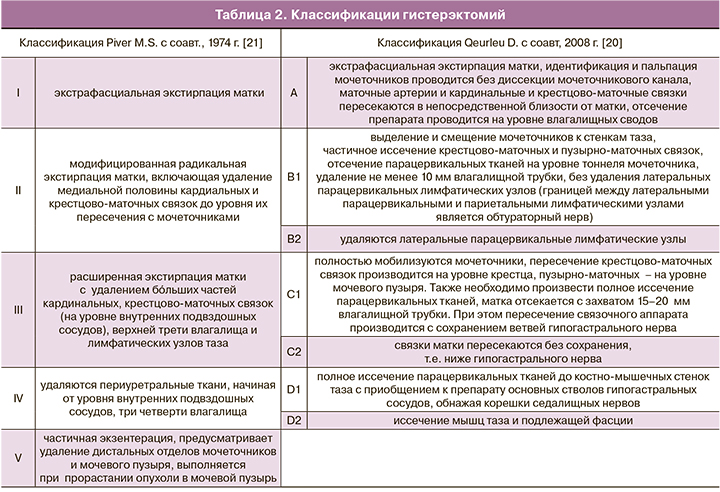

Хирургическое вмешательство во всех случаях проводили в объеме лапароскопической радикальной экстирпации матки Piver III (С2 по классификации Querleu-Morrow (таблица 2) [20, 21]. В контрольной группе у больных раком шейки матки стадий Ia2 и Ib1 (при размере опухоли менее 2 см) производили радикальную нервосберегающую гистерэктомию (С1 [20]).

Операцию выполняли под эндотрахеальным наркозом в положении Тренделенбурга. Использовали оборудование фирмы Karl Storz: 30-градусную 10-мм оптику устанавливали в области пупка, 3 троакара 5 мм – в подвздошных областях и над лобком. Использовали маточный манипулятор CLERMONT-FERRAND.

Первым этапом проводили тазовую лимфаденэктомию по стандартной методике в пространствах между пупочной артерией и костно-мышечными стенками таза от уровня на 2 см выше бифуркации общей подвздошной артерии.

Затем, после широкого раскрытия паравезикальных и параректальных пространств и выделения мочеточника пересекали передний, латеральный и задний параметрии у стенок таза. Препарат отсекали с захватом верхней 1/3 влагалищной трубки. При выполнении нервосберегающей радикальной гистерэктомии (тип С1 по классификации Querleu-Morrow [20]) пересечение кардинальных и крестцово-маточных связок производили с сохранением ветвей гипогастрального нерва, анастомозирующего с тазовым нервным сплетением [22, 23].

У пациенток репродуктивного периода производили сохранение и транспозицию яичников на сосудистой ножке, фиксируя их к париетальной брюшине латеральных каналов несколько ниже уровня нижних полюсов почек.

После получения патоморфологического описания операционного материала среди обследованных больных выявляли группы риска по развитию прогрессирования заболевания с использованием рекомендаций RUSSCO [24]. Пациенткам, входящим в группы высокого и промежуточного риска, проводили адъювантную химиолучевую терапию. Последняя потребовалась 22 (84,6%) пациенткам из группы местно распространенного рака шейки матки и 8 (28,6%) больным с начальными стадиями заболевания.

В данном исследовании мы проанализировали непосредственные результаты лапароскопических радикальных гистерэктомий у пациенток с местно распространенными формами рака шейки матки после неоадъювантной химиотерапии, а также начальными стадиями заболевания. Сравнивали гистопатологические показатели радикальности, а также основные характеристики хирургических вмешательств.

Результаты и обсуждение

Нами произведено 59 лапароскопических радикальных гистерэктомий у пациенток со злокачественными опухолями шейки матки стадий Ia2–IIb. Интраоперационных осложнений у прооперированных пациенток отмечено не было.

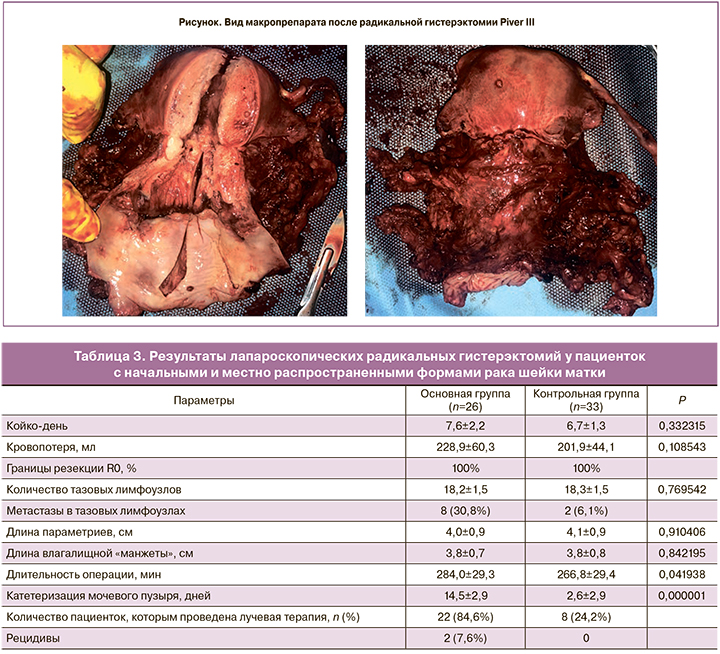

Сравнительная характеристика и гистопатологические результаты операций, произведенных у пациенток с начальным, а также с местно распространенным раком шейки матки, представлена в табл. 3.

Длительность стационарного лечения составляла от 6 до 14 койко-дней, не отличаясь достоверно в обеих исследованных группах больных (р=0,332315).

При изучении патогистологических показателей радикальности операций выявлено следующее. Во всех случаях препарат был отсечен в пределах здоровых тканей (R0). Число удаленных тазовых лимфатических узлов составляло от 9 до 14 с каждой стороны, без статистически достоверной разницы между исследованными группами больных. Количество пациенток с метастазами в регионарных лимфатических узлах составило 7,1 и 30,8% среди больных контрольной и основной групп соответственно. Средний показатель длины удаленных параметриев, а также влагалищной «манжеты» практически не различался в исследованных группах пациенток (рисунок).

Изучение технических особенностей выполнения лапароскопической радикальной гистерэктомии показало некоторые различия среди исследованных пациенток. Продолжительность операции у больных местно распространенным раком шейки матки составляла 284,0±29,3 мин, что оказалось выше, чем показатель пациенток группы контроля (266,8±29,4 мин., р=0,041938). Вероятно, это связано с тем, что у большинства пациенток основной группы в области пузырно-влагалищных связок и юкставезикальных отделов мочеточников отмечался воспалительный процесс с исходом в фиброзирование тканей, что приводило к техническим трудностям при выделении передних отделов параметриев. Подобные изменения связаны, вероятно, с параканкрозными воспалительными реакциями, а также местным воздействием противоопухолевых лекарственных препаратов. Это приводило к увеличению продолжительности хирургического вмешательства у пациенток с местно распространенным раком шейки матки после неоадъювантной химиотерапии.

Объем кровопотери оказался несколько выше у больных основной группы, разница была статистически недостоверной. Атония мочевыводящих путей в послеоперационном периоде отмечалась у всех больных основной группы и у 10 пациенток контрольной группы (38,5%). Катетеризация мочевого пузыря требовалась от 3 до 28 дней, в среднем в основной группе – 14,5±2,9 дня, в группе контроля – 2,6±2,9 дня, лечение проводилось консервативным способом, функция мочевого пузыря восстанавливалась полностью во всех случаях. Достоверные (p=0,000001) различия в данном показателе, вероятно, обусловлены тем, что у части пациенток группы контроля была выполнена нервосберегающая радикальная гистерэктомия (C1), а в основной группе производили гистерэктомию С2 с пересечением ветвей гипогастрального нерва.

При выявлении среди оперированных пациенток групп высокого и промежуточного риска по прогрессированию заболевания в соответствии с рекомендациями RUSSCO [24] назначали адъювантную химиолучевую терапию. В основной группе последняя потребовалась 22 (84,6%) пациенткам, в группе контроля – 8 (28,6%).

Из поздних послеоперационных осложнений следует отметить несостоятельность культи влагалища с эвентерацией петель кишечника, потребовавшей ушивания культи влагалища в сроке 3 месяцев после операции (3,8% – 1 пациентка). У двух пациенток (7,6%) отмечены лимфокисты малого таза в сроке от 1 до 3 месяцев после операции, им проведено пункционное опорожнение лимфокист под контролем ультразвукового исследования. Урогенитальных свищей, в том числе после адъювантной лучевой терапии, мы не наблюдали.

Медиана наблюдения составила 15,9 месяцев, максимальный срок – 36 месяцев. В контрольной группе пациенток рецидивов заболевания не отмечено, у 2 пациенток основной группы (7,6%) выявлены рецидивы заболевания, в 1 случае – местно регионарный рецидив в культе влагалища, в 1 – отдаленные метастазы в парааортальных лимфатических узлах.

Заключение

В данном исследовании проведена оценка гистопатологических результатов, а также основных характеристик лапароскопической радикальной гистерэктомии у больных местно распространенным раком шейки матки после неоадъювантной химиотерапии в сравнении с аналогичными показателями у пациенток с локализованными формами заболевания.

Выявлено, что объем кровопотери, средний койко-день не отличался в указанных группах пациенток. Отмечена сравнительно большая продолжительность операции у больных местно распространенным раком шейки матки после неоадъювантной химиотерапии, что связано, вероятно, с замещением пришеечных инфильтратов фиброзной тканью, затрудняющей диссекцию клетчаточных пространств таза.

Гистологические показатели радикальности хирургических вмешательств (количество лимфоузлов, уровень удаления связочного аппарата, длина влагалищной «манжеты») не отличались при эндовидеохирургических операциях в обеих группах исследованных пациенток. Во всех случаях достигнуты свободные от опухолевых клеток границы резекции (R0).

Небольшое количество пациенток в данном исследовании, короткий период наблюдения не позволяют говорить о сравнении исходов онкологических процессов и оценке долгосрочных результатов лечения. Полученные данные, в дополнение к проведенным исследованиям, подтверждают возможность позиционирования малоинвазивной хирургии как одного из перспективных методов, которые могут применяться в комплексном лечении больных раком шейки матки стадий Ib2–IIb после неоадъювантной химиотерапии.

Выводы

- Лапароскопическая радикальная гистерэктомия после неоадъюванной химиотерапии при раке шейки матки стадий Ib2 – IIb является воспроизводимым, эффективным методом хирургического лечения при достаточной эффективности лекарственной терапии.

- Гистологические показатели радикальности лапароскопических операций у больных раком шейки матки стадий Ib2 – IIb после неоадъювантной химиотерапии не уступают таковым при локализованных формах заболевания.