Одним из грозных состояний в акушерстве, вносящих весомый вклад в материнскую и перинатальную заболеваемость и смертность, а также определяющих качество и продолжительность жизни женщины, является преэклампсия (ПЭ), частота которой составляет 2–8% [1].

В настоящее время не вызывает сомнения существование ранней (развившейся до 34 недель) и поздней (развившейся после 34 недель) ПЭ [2, 3]. Считается, что именно ранняя ПЭ вносит основной вклад в перинатальную смертность и заболеваемость [4].

Стремительное развитие молекулярно-биологических исследований в акушерстве расширило наши представления о возможных путях развития ПЭ. Значительная роль при этом отводится оксидативному стрессу, в определенной степени обусловленному нарушением морфофункционального состояния митохондрий плаценты [5]. Однако степень выраженности этих нарушений при ранней и поздней ПЭ является предметом научного поиска.

Цель исследования: изучение клинико-анамнестических и комплексных исследований митохондриального аппарата плаценты при ранней и поздней тяжелой ПЭ.

Материал и методы исследования

Нами был проведен анализ 90 женщин, 30 из которых составили группу ранней тяжелой ПЭ (I группа), 30 – группу поздней тяжелой ПЭ (II группа) и 30 – контрольную группу (III группа). Критериями включения в I и II группу послужила беременность, осложненная ПЭ, согласно критериям ВОЗ.

В III группу вошли женщины с неосложненным акушерско-гинекологическим анамнезом и неосложненным течением беременности. Все женщины подписали информированное согласие. Критериями исключения стали другие гипертензивные расстройства во время беременности, многоподная беременность, беременность, наступившая в результате ЭКО, наличие врожденных пороков развития у плода, а также тяжелая соматическая патология у беременной.

Применялись общеклинические и лабораторные исследования. Из числа специальных методов исследования были использованы: методы препаративной биохимии – для получения препарата митохондрий; дифференциальная спектроскопия и респирометрия высокого разрешения – для изучения параметров митохондриального функционирования; гель-электрофорез, вестерн-блот анализ и полимеразная цепная реакция в реальном времени – для изучения уровня экспрессии митохондриальных белков VDAC1, MT-ND5, ATP8. Полученные данные обрабатывали методами статистики с применением параметрических критериев.

Результаты исследования

Средний возраст женщин в группе с ранней ПЭ составил 34,07±4,09 года, во II группе – 30,8±5,77 года, в III группе – 31,07±4,44 года. Средний индекс массы тела в I группе составил 27,26±4,5 кг/м2, во II группе – 30,6±4,8 кг/м2, а в III группе – 26,5±2,8 кг/м2. Таким образом, сравнительный анализ не выявил значимых различий по возрасту и индексу массы тела в указанных группах. При ранней ПЭ артериальная гипертензия в семейном анамнезе встречалась достоверно чаще по сравнению с группами с поздней ПЭ и контролем: 15 (50%), 6 (20%) и 1 (3%) наблюдений соответственно (p<0,01), а в группе с поздней ПЭ достоверно чаще, чем в контрольной группе (p<0,05). Таким образом, можно сделать вывод, что отягощенная наследственность по артериальной гипертензии ассоциирована с ПЭ, причем в большей степени с ранней. В I группе женщины достоверно чаще имели отягощенный акушерско-гинекологический анамнез: антенатальную гибель плода у 7 (23%), ПЭ у 12 (40%) женщин по сравнению со II группой, где данные состояния встречались у 1 (3%) и 4 (13%) соответственно, а в контрольной группе данные осложнения в анамнезе не встречались (p<0,05). Клинико-анамнестическая характеристика изученных групп представлена в таблице.

Длительность пролонгирования беременности с момента манифестации ПЭ и до момента родоразрешения в группе в ранней ПЭ была достоверно выше, чем при поздней ПЭ (11,9±8,2 против 6,2±4,9 суток соответственно (р<0,01)). Необходимость экстренного досрочного родоразрешения в группе с ранней ПЭ была достоверно чаще обусловлена выраженными нарушениями состояния плода и имела место в 21 случае (70%). Нарастание тяжести ПЭ, отсутствие эффекта от проводимой антигипертензивной терапии и присоединение неврологической симптоматики статистически чаще служило показанием к родоразрешению у 19 (63%) женщин из группы с поздней ПЭ. Частота синдрома задержки роста плода в группе с ранней ПЭ была также достоверна выше, чем в группе с поздней ПЭ, составила соответственно 70 и 17% (р<0,01).

Мы изучили состояние митохондриального аппарата плаценты при тяжелой ПЭ с целью выяснения его вклада в развитие оксидативного стресса. С этой целью были исследованы функциональная активность и стабильность белков митохондрий плаценты при ранней и поздней тяжелой ПЭ.

Белок VDAC1 является митохондриальным каналом, который вовлечен в транспорт важнейших метаболитов клетки, а также в такие процессы как гликолиз, аутофагия и апоптоз. В биохимических методах он служит своеобразным контролем количества митохондрий. Нами установлено, что уровень белка VDAC1 в плацентах женщин с ПЭ (I и II группы) не меняется по сравнению с контрольной группой (III группа), а значит, количество митохондрий в плаценте при ПЭ остается неизменным. В то же время при изучении функциональной активности митохондрий при ранней и поздней ПЭ были выявлены следующие особенности. Известно, что повышение активности митохондрий сопровождается продукций активных форм кислорода (АФК), ведущей молекулой которых является супероксид, основным источником продукции АФК являются дыхательные комплексы I и III. Структурная единица комплекса 1 – белок митохондриального происхождения MT-ND5, ответственный за синтез комплекса 1 и опосредованно – за уровень АФК. Было выявлено, что в I группе (ранняя ПЭ) экспрессия MT-ND5 оказалась значимо выше, чем в контроле и при поздней ПЭ, что может свидетельствовать об усилении функциональной активности комплекса 1. Примечательно, что при этом в исследованных группах нами не было выявлено существенных различий в уровне экспрессии ATP8 , входящего в состав АТФ-синтазы (рис. 1).

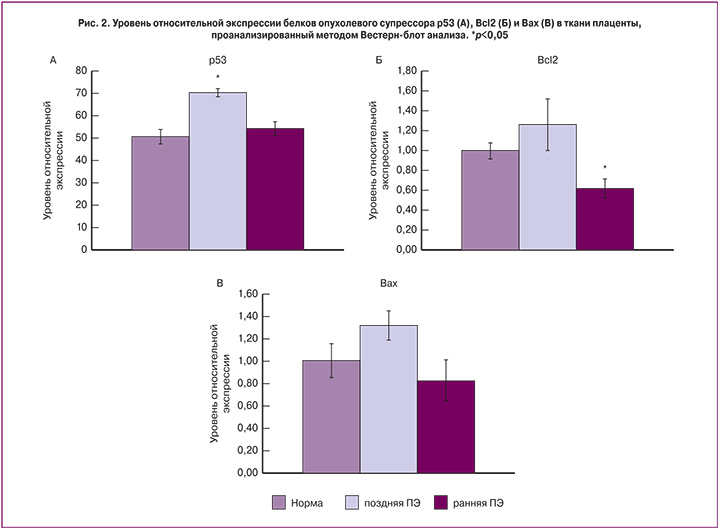

С целью детального изучения механизмов нарушения инвазии трофобласта и плацентации мы исследовали уровни экспрессии проапоптотического белка (Вах) и антиапоптотического (Bcl2) белков митохондрий плаценты, а также белка р53, подавляющего экспрессию проапоптотического Вах и стимулирующего экспрессию bcl2 при ПЭ и неосложенном течении беременности. Нами отмечено снижение антиапоптотического белка Bcl2 при отсутствии значимых различий в содержании проапоптотического белка Bax. Рассчитанное значение отношения Bax/Bcl2, характеризующего устойчивость клеток к проапоптотическим стимулам, показывает, что только для ранней ПЭ эта величина достоверно отличается от таковой группы контроля (1,3/1,0, р<0,05). Оказалось, что такое повышение проапоптотического индекса для ранней ПЭ не сопровождается соответствующим изменением экспрессии фактора транскрипции p53, контролирующего уровень экспрессии генов bcl2 и bax. Более того, уровень регуляторного белка р53 не отличался от контрольного для ранней ПЭ и значимо выше в поздней ПЭ. Полученные данные отражают выраженные нарушения регуляции апоптотического каскада в плаценте при ранней ПЭ и компенсаторный сдвиг, приводящий к нормализации степени выраженности апоптоза при поздней ПЭ (рис. 2).

С целью детального изучения механизмов нарушения инвазии трофобласта и плацентации мы исследовали уровни экспрессии проапоптотического белка (Вах) и антиапоптотического (Bcl2) белков митохондрий плаценты, а также белка р53, подавляющего экспрессию проапоптотического Вах и стимулирующего экспрессию bcl2 при ПЭ и неосложенном течении беременности. Нами отмечено снижение антиапоптотического белка Bcl2 при отсутствии значимых различий в содержании проапоптотического белка Bax. Рассчитанное значение отношения Bax/Bcl2, характеризующего устойчивость клеток к проапоптотическим стимулам, показывает, что только для ранней ПЭ эта величина достоверно отличается от таковой группы контроля (1,3/1,0, р<0,05). Оказалось, что такое повышение проапоптотического индекса для ранней ПЭ не сопровождается соответствующим изменением экспрессии фактора транскрипции p53, контролирующего уровень экспрессии генов bcl2 и bax. Более того, уровень регуляторного белка р53 не отличался от контрольного для ранней ПЭ и значимо выше в поздней ПЭ. Полученные данные отражают выраженные нарушения регуляции апоптотического каскада в плаценте при ранней ПЭ и компенсаторный сдвиг, приводящий к нормализации степени выраженности апоптоза при поздней ПЭ (рис. 2).

Известно, что митохондрии играют ведущую роль в программированной клеточной гибели (апоптозе) посредством генерации АФК. При этом генерация АФК осуществляется фрагментированными митохондриями, неспособными формировать развитую сеть внутри клетки. В связи с этим следующим этапом исследования было изучение стабильности митохондриального ретикулума, который является динамической системой энергообеспечения клетки. Для поддержания стабильности ретикулума клетки осуществляют постоянный контроль качества митохондрий, включающий в себя деление, контролируемое белком Drp1, селекцию поврежденных и слияние интактных митохондрий, контролируемое белком Mfn1.

Для выяснения причины увеличения доли фрагментированных митохондрий в культуре клеток при ПЭ была исследована роль аутофагии, в частности, оценен уровень экспрессии маркера аутофагосом белка LC3-1, ответственного за аутофагию некачественных органелл, который оказался достоверно наиболее низким для ранней, и более низким для поздней ПЭ в сравнении с контролем. Таким образом, процесс элиминации поврежденных органелл нарушен в большей степени при ранней ПЭ (рис. 3).

Заключение

Полученные результаты клинической части исследования подтвердили и уточнили различие двух фенотипических вариантов ПЭ: ранней и поздней. Начало клинической манифестации ПЭ зависит от исходного соматического и акушерского статуса женщины и степени митохондриальной дисфункции плаценты – компонента оксидативного стресса при беременности. При ранней ПЭ патологическая инвазия трофобласта опосредована нарушением регуляции баланса пролиферации и программированной клеточной гибели (апоптоза) и сопровождается нарастающим оксидативным стрессом. При поздней ПЭ отмечается сдерживание апоптотического каскада в плаценте за счет выраженной экспрессии белка р53, регулирующего экспрессию про- (Вах) и антиапоптотический (Bcl2) белки митохондрий плаценты.

Ранняя ПЭ ассоциируется с отягощенным акушерско-гинекологическим анамнезом (рецидивирующей ПЭ, антенатальной гибелью плода), наследственной отягощенностью по сердечно-сосудистым заболеваниям. При ранней ПЭ экстренное родоразрешение проводилось в более ранние сроки беременности по сравнению с поздней ПЭ в связи с выраженными нарушениями состояния плода. Новорожденные имели низкие массо-ростовые показатели в связи с недоношенностью. При поздней ПЭ отмечается высокая частота своевременных родов (87%) и рождение детей с нормальными массо-ростовыми показателями (83%). Показаниями к родоразрешению при поздней ПЭ чаще являлось нарастание тяжести ПЭ.

При изучении морфофункционального состояния митохондрий плаценты нами не было выявлено различий в уровне экспрессии белка VDAC1, являющего косвенным показателем их количества. Обнаруженное при ранней ПЭ повышение уровня экспрессии белка MT-ND5, который является структурной единицей комплекса 1 (основного источника АФК), свидетельствовало о большей выраженности оксидативного стресса. Нарушение системы контроля качества митохондрий и митохондриального биогенеза приводит к снижению адаптивных возможностей плаценты и последующему развитию оксидативного стресса при ранней ПЭ. Полученные данные свидетельствуют об изменениях в активности митохондрий и, в частности, комплекса 1 дыхательной цепи при ранней ПЭ. При этом количество митохондрий и продукция АТФ-синтазы во всех исследованных группах не менялось.

Таким образом, результаты нашего исследования свидетельствуют о вкладе митохондрий плаценты в развитие оксидативного стресса, более выраженного при ранней ПЭ.