Эндометриоз – эстроген-зависимое, хроническое, прогрессирующее заболевание, при котором эндометриальные железы и строма обнаруживаются вне полости матки [1, 2]. Частота встречаемости эндометриоза, по данным разных авторов, колеблется от 5 до 20% у женщин репродуктивного возраста и от 2 до 5% – у женщин в постменопаузе [1, 3–7]. По данным ВОЗ, ежегодная заболеваемость в мире составляет около 0,1% у пациенток в возрасте от 15 до 49 лет [1, 3–7]. В подавляющем большинстве случаев эндометриоз поражает органы малого таза (генитальный эндометриоз) и является причиной хронической тазовой боли и бесплодия [1, 2, 8]. Существенно более редко, до 12,9% случаев, встречается расположение эндометриоидной ткани вне малого таза, однако истинная распространенность данных форм остается до конца неясной ввиду отсутствия эпидемиологических исследований [9–13].

В литературе описаны различные локализации экстрагенитального эндометриоза, включая гастроинтестинальный тракт, мочевыводящие пути, диафрагму и легкие, глаза, кожу и центральную нервную систему [9–12]. Ввиду гетерогенности локализации и клинических проявлений, ведением данных пациенток в подавляющем большинстве случаев (до 84%) первично занимаются специалисты различных областей: общие и торакальные хирурги, гастроэнтерологи, проктологи, неврологи, отоларингологи, урологи, дерматологи и т.д. [9, 11, 12]. В связи с этим, экстрагенитальный эндометриоз является мультидисциплинарной проблемой. Одной из наиболее распространенных и одновременно жизнеугрожающих форм экстрагенитального эндометриоза является торакальный эндометриоз (ТЭ), к которому относят очаги, локализованные на плевре, диафрагме и в ткани легких [9, 11–16].

Обзор литературы 2010 г. [17], в котором приведены 110 случаев ТЭ, позволил выделить 4 варианта клинической картины: пневмоторакс – наиболее часто выявляемая форма (72% случаев); кровохарканье (14% случаев); гемоторакс (12% случаев); легочный узелок (2% случаев).

Примечательно, что до 90% случаев ТЭ ассоциированы с поражением правого легкого [15, 18–20].

Этиопатогенетические механизмы ТЭ до сих пор недостаточно изучены. Наиболее вероятной является теория ретроградной менструации, согласно которой, ввиду анатомических особенностей, поток перитонеальной жидкости с клетками эндометрия по часовой стрелке достигает правой поддиафрагмальной области, где задерживается серповидной связкой печени, вследствие чего клетки имплантируются на поверхность диафрагмы или мигрируют в плевральную полость через фенестрации в ней. Данная гипотеза объясняет правостороннюю локализацию эндометриоза диафрагмы в подавляющем большинстве случаев ТЭ [11–13, 21].

Согласно другой теории, эндометриоидная ткань может распространяться путем лимфатической и гематогенной диссеминации, что может объяснить появление отдаленных очагов вне брюшной полости, однако не объясняет преимущественно правостороннее поражение при ТЭ [11, 13]. Третья гипотеза постулирует о возможной метаплазии мезотелиальных клеток плевры и брюшины в железы и строму эндометрия, но данная теория не может объяснить появление экстраперитонеального и экстраплеврального эндометриоза и преобладание правосторонних поражений [11–13]. Таким образом, на сегодняшний день нет единой четкой теории, уточняющей возникновение и распространение ТЭ [12, 13, 22].

Отличительной чертой клинической манифестации ТЭ является возникновение симптомов накануне или во время менструального кровотечения, что обозначается термином «катамениальный» [9, 11–14, 16, 20]. К их числу относят: боли в грудной клетке, иррадиирущие в плечо, шею, лопаточную область, кашель, одышку, кровохарканье и повышение температуры при развитии плеврита [11–14, 16, 17]. Однако в редких случаях указанные симптомы могут возникать и вне менструального периода [23].

Инструментальная диагностика ТЭ включает рентген легких, компъютерную (КТ) и магнитно-резонансную томографию (МРТ) грудной клетки, а также, проведение торакоскопии. Рентген и КТ обладают наибольшей чувствительностью в отношении диагностики пневмо- и гемоторакса, исключения туберкулеза и неопластических процессов, однако не позволяют достоверно визуализировать эндометриоидные очаги [12–14]. Вследствие чего наиболее информативным методом верификации эндометриоза легких и плевры служит МРТ грудной клетки [24, 25], а при диафрагмальной локализации очагов – диагностическая торакоскопия [12–14, 18].

По аналогии с генитальным эндометриозом лечение ТЭ подразумевает хирургические методы и гормональную терапию. Тактика ведения должна зависеть от возраста пациентки, частоты рецидивов, а также выраженности симптомов и их опасности для жизни [2, 8, 12–14, 20].

При тяжелом течении ТЭ/пневмоторакса рекомендовано хирургическое лечение. В большинстве случаев при возникновении спонтанного пневмоторакса требуется декомпрессия и дренирование плевральной полости [12–14, 16, 26]. Однако поскольку катамениальный пневмоторакс носит рецидивирующее течение, то объем операции расширяют до торакоскопии с удалением очагов эндометриоза острым путем, при помощи биполярной коагуляции или лазера [12, 14, 18, 26–28] При обширных поражениях легких необходимо проведение сегмент- или лобэктомии [14, 16, 18, 20]. Повысить эффективность оперативного лечения и снизить частоту рецидивов при катамениальном пневмотораксе позволяет выполнение плевродеза – создания плотного сращения между грудной стенкой и висцеральной плеврой, которое чаще всего достигается с помощью плеврэктомии или абразии плевры [14, 20, 28]. При нетяжелом течении ТЭ в постоперационном периоде рекомендована длительная супрессивная гормонотерапия [12–14, 28]. Наиболее эффективными препаратами, по данным литературы, являются агонисты гонадотропин-рилизинг гормона (аГнРГ) и диеногест, направленные на подавление менструальных циклов, регрессию очагов эндометриза и профилактику его рецидивов [2, 14, 28, 29]. В данной статье приводим собственное наблюдение двух пациенток с ТЭ.

Публикация одобрена этическим комитетом ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика. В.И. Кулакова» Минздрава России, Москва, Россия.

Клиническое наблюдение № 1

Пациентка П., 48 лет, находилась на обследовании и лечении в условиях ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии (ФГБУ НМИЦ АГиП) им. академика В.И. Кулакова» по поводу рецидивирующих пневмотораксов в 2021 г.

Из анамнеза: менархе в 11 лет, менструации через 28 дней, по 5–6 дней, обильные, безболезненные. Паритет – 2 родов, 3 неразвивающиеся беременности, 2 аборта. Гинекологических оперативных вмешательств не было. С 45 лет беспокоили обильные менструальные и межменструальные кровотечения, дисменорея. По этому поводу обследована по месту жительства, где был установлен диагноз «внутренний эндометриоз», однако лечение назначено не было.

В возрасте 47 лет (июль 2020 г.) на 2-й день менструации у пациентки остро возникли: затруднение дыхания, боли в грудной клетке и спине, одышка. По месту жительства на обзорной рентгенографии органов дыхания диагностирован правосторонний пневмоторакс (снимки не представлены). Пациентка госпитализирована, произведено дренирование плевральной полости. После купирования симптомов выписана домой в удовлетворительном состоянии. Однако через месяц, за сутки до начала менструации пневмоторакс повторился. После обследования в сентябре 2020 г. в Ставропольском краевом диагностическом центре пациентке произведена видеоторакоскопия справа, резекция сухожильного центра диафрагмы, костальная плеврэктомия. При гистологическом исследовании биоптатов диагностирован эндометриоз купола диафрагмы. После операции назначена терапия аГнРГ (бусерелин-депо 3,75 мг 1 раз в 28 дней) на 6 месяцев. В связи с ограничением длительности приема аГнРГ в 2021 г. пациентка обратилась в ФГБУ «НМИЦ АГиП им. В.И. Кулакова» для решения вопроса о дальнейшей тактике ведения. При проведении МРТ малого таза выявлено: диффузная форма аденомиоза I ст., спаечный процесс в малом тазу, очаги эндометриоза по серозному покрову матки и яичников, в клетчатке таза, по правой круглой связке матки, по брюшине таза, в ретроцервикальной области, очаги по крестцово-маточным связкам (рис. 1 а–г).

Так как пациентка находилась в периоде менопаузального перехода, решено продолжить супрессивную гормонотерапию, но уже прогестагенами (диеногест 2 мг), который женщина в настоящее время принимает более 6 месяцев. На всем протяжении терапии аГнРГ и диеногестом у пациентки отсутствуют рецидивы пневмоторакса и менструации. На контрольных рентгенограммах органов дыхания через год после операции изменений не выявляется. Терапию прогестагенами рекомендовано продолжить до вступления пациентки в менопаузу.

Клиническое наблюдение № 2

Пациентка Д., 37 лет, находилась на обследовании и лечении в условиях ФГБУ НМИЦ АГиП им. В.И. Кулакова по поводу рецидивирующих пневмотораксов в 2021 г.

Из анамнеза: менархе в 12 лет, менструации через 28 дней, по 6–7 дней, обильные, крайне болезненные. Беременностей не было. Оперативные вмешательства: дважды резекция правой молочной железы по поводу фиброаденом (2015 и 2021 гг.).

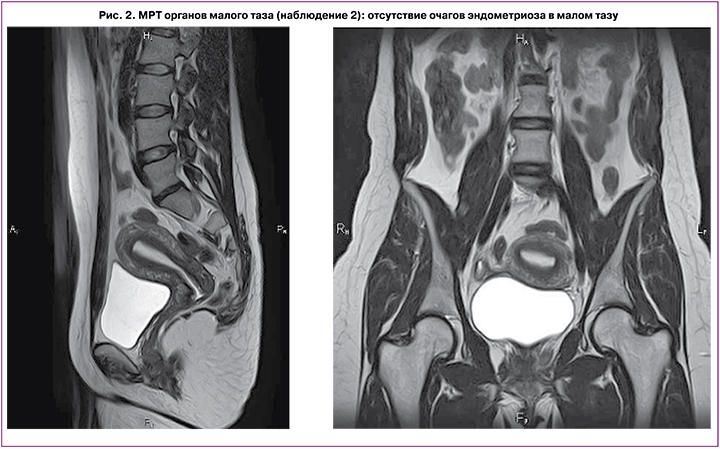

С июня по август 2020 г. (36 лет) впервые возникли рецидивирующие пневмотораксы во время менструации, которые проявлялись одышкой, болями в грудной клетке. Приступы протекали не тяжело и самостоятельно разрешались в течение 2 недель. В сентябре 2020 г. обратилась в ФГБУ «НМИЦ АГиП им. В.И. Кулакова», где был заподозрен ТЭ. Однако, при обследовании, по данным МРТ малого таза, данных за генитальный эндометриоз не найдено (рис. 2), по данным КТ, органов грудной полости признаков пневмоторакса на момент исследования не было выявлено.

Пациентка направлена для дообследования и консультирования к торакальным хирургам. С целью уточнения диагноза пациентке рекомендована торакоскопия, однако в связи с пандемией COVID-19 операция была произведена лишь через 9 месяцев (в июне 2021 г.) в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского в объеме: Торакоскопия, торакальная резекция правого легкого, плеврэктомия. При гистологическом исследовании биоптатов подтвержден эндометриоз плевры. После операции рекомендована терапия аГнРГ (диферелин 3,75 1 раз в 28 дней) и пациентка снова направлена в ФГБУ «НМИЦ АГиП им В.И. Кулакова» для дальнейшего лечения. При повторном проведении МРТ органов малого таза вновь не были выявлены признаки генитального эндометриоза. Гормональное исследование показало снижение овариального резерва (АМГ=0,14), и в связи с настойчивым желанием женщины сохранить генетический материал для дальнейшей реализации репродуктивной функции принято решение воздержаться от терапии аГнРГ после 1-й инъекции. Пациентка направлена к репродуктологу для забора и криоконсервации ооцитов. При проведении программы ЭКО в коротком протоколе было получено 5 ооцитов, витрифицировано 3. В дальнейшем пациентка планирует повторить цикл стимуляции с целью витрификации максимально возможного количества ооцитов, в связи с чем до настоящего времени отказывается от супрессивной гормонотерапии. На этом фоне в сентябре 2021 г. вновь во время менструации предъявила жалобы на одышку и боль в грудной клетке, приступ купировался самостоятельно. С пациенткой проведена беседа о необходимости гормональной терапии прогестагенами (диеногестом) между программами ЭКО и после их окончания с целью предупреждения рецидивов ТЭ.

Обсуждение

Катамениальный пневмоторакс – наиболее частое проявление ТЭ. В отличие от спонтанного, он чаще возникает в правых отделах легких и манифестирует в более старшем возрасте [12–14, 30]. Преимущественно правосторонняя локализация, диагностированная в первом клиническом случае, может быть подтверждением теории Симпсона в связи с отсутствием лечения ранее диагностированного у пациентки генитального эндометриоза [11–13, 21]. Однако во втором случае, даже после подтверждения диагноза ТЭ, очагов эктопического эндометрия в малом тазу выявлено не было. Тем не менее, пациентка с менархе предъявляла жалобы на крайне болезненные менструации, что может свидетельствовать о наличии очагов эндометриоза, недоступных современным методам визуализации.

Диагностические трудности обуславливают ежемесячно повторяющиеся угрожающие жизни симптомы, госпитализации и оперативные вмешательства, в связи с чем, своевременная постановка диагноза играет большую роль в улучшении качества жизни пациенток. В первом случае правосторонняя локализация и ассоциация клинических проявлений с менструальной функцией позволила быстро заподозрить ТЭ, произвести оперативное лечение и назначить супрессивную гормонотерапию. В беседе с пациенткой обращали на себя внимание изменения в психологическом статусе, вызванные ранее пережитыми состояниями катамениального пневмоторакса, а именно, страх и тревожность в дни предполагаемой менструации по поводу рецидива заболевания, в связи с чем, пациентка самостоятельно проходила повторные рентгенологические исследования органов грудной клетки. Это обстоятельство послужило поводом для направления женщины на консультацию к психотерапевту, рекомендации которого совместно с проводимой гормональной терапией позволили улучшить состояние пациентки, как в физическом, так и в психо-эмоциональном плане.

Во втором случае приступы катамениального пневмоторакса наблюдались в не тяжелой степени и не угрожали жизни пациентки. Тем не менее, вопрос назначения гормональной терапии своевременно не был решен в связи с отсутствием четких критериев для постановки правильного диагноза, что потребовало проведения хирургического вмешательства.

До настоящего времени нет единого консенсуса относительно тактики лечения пациенток с ТЭ [12–15, 20]. При тяжелых формах пневмоторакса чаще всего проводится экстренное оперативное вмешательство в связи с дыхательной недостаточностью и угрозой жизни пациентки [14, 20]. Однако при малых формах вопрос хирургического лечения дискутируется; с одной стороны, вероятность постановки верного диагноза без гистологического заключения не высока в связи с многофакторной этиологией пневмоторакса, с другой стороны, возможность медикаментозной терапии при малых формах минимизирует риски, связанные с оперативным вмешательством [12–14, 16]. Учитывая имеющиеся данные о высокой частоте рецидивов ТЭ, даже после радикального хирургического удаления очагов, необходимо рассматривать вопрос о проведении длительной супрессивной гормонотерапии, что наглядно демонстрирует наш второй клинический случай [12–14]. Наиболее стойкий эффект показала терапия аГнРГ [14, 28, 29], которая, однако, имеет ряд побочных эффектов, в связи с чем, она либо не применяется более 6 месяцев, либо должна сопровождаться add-back терапией [12]. В литературе рассматривается возможность назначения аГнРГ с дальнейшим переходом на длительную терапию диеногестом, однако нет убедительных данных за отсутствие рецидивов ТЭ на его фоне [9, 12, 14].

С учетом пика данной патологии в позднем репродуктивном возрасте, у многих пациенток встает вопрос о реализации репродуктивной функции. Нет однозначного мнения о целесообразности супрессивной терапии до планирования беременности, или применения программ ВРТ, а также о ее типе и длительности, хотя имеются ограниченные данные об успешных исходах беременности у пациенток с ТЭ, наступивших, как самостоятельно, так и в программах ВРТ [31, 32].

Заключение

ТЭ – редкое патологическое состояние с недостаточно изученной патофизиологией и сложностями диагностики. В связи со значительной вариабельностью клинических проявлений ТЭ необходим мультидисциплинарный подход к ведению таких пациенток для своевременной постановки диагноза и снижения вероятности рецидивов заболевания. Учитывая возможные механизмы распространения тазовых форм эндометриоза на диафрагму и легкие, следует отметить значимость диагностики и лечения генитальных форм эндометриоза с целью ограничения его прогрессирования.

Поскольку существует вариабельность проявлений ТЭ, необходим высокий уровень клинического подозрения врачей разных специальностей для того, чтобы поставить своевременный диагноз и улучшить качество жизни пациенток.