Сложная анатомия, морфология и физиология вульвы способствуют подверженности данной зоны широкому спектру заболеваний, различных по этиологии и патогенезу, но схожих по клиническому течению, что значительно осложняет постановку диагноза не только врачам акушерам-гинекологам, но и дерматовенерологам.

Под термином красный плоский лишай (КПЛ) (синонимы: плоский лишай, lichen planus) понимают хроническое воспалительное заболевание кожи и слизистых оболочек, в том числе половых органов, обусловленное цитотоксическим действием Т-лимфоцитов фенотипа CD8+.

Несмотря на то, что дерматоз описан более 100 лет назад, точные причины его развития не определены до настоящего времени. При поражении слизистых оболочек установлена связь с заболеваниями ЖКТ (хронический колит, симптом мальабсорбции, дисбактериоз), эндокринными расстройствами. К факторам риска относят стрессы, сахарный диабет. Отмечается увеличение количества случаев генитального КПЛ в сочетании с склеротическим лишаем, очаговым нейродерматитом, атрофическим вульвовагинитом, генитоуринарным синдромом, кандидозным вульвитом, десквамативным вагинитом, герпетической и папилломавирусной инфекцией [1–4].

Клиническая картина

Главными симптомами КПЛ в области половых органов являются боль, жжение и несколько реже зуд вульвы. При поражении влагалища пациентки отмечают жжение и боль, обильные патологические выделения с неприятным запахом (жидкие, водянистые, белесоватые, желтоватые), дискомфорт при мочеиспускании, болезненность при половых контактах, нарушения сна, значительное снижение качества жизни [4, 5].

При визуальном осмотре выделяют 3 клинические формы генитального красного плоского лишая (ГКПЛ): типичную, эрозивную и гипертрофическую [4–7]. Для красного плоского лишая характерна изоморфная реакция Кебнера, возникающая в активной стадии заболевания, выражающаяся появлением новых высыпаний в месте механического воздействия на кожу (давления, трения, расчесывания).

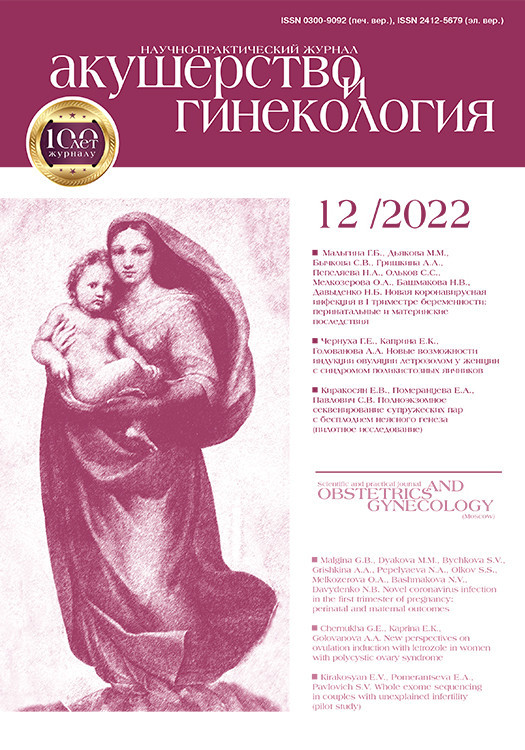

Типичная форма ГКПЛ характеризуется появлением на коже больших, малых половых губ, клитора единичных или множественных, разрозненных или сливающихся в кольца, кружевной рисунок, милиарных и/или лентикулярных папул, на поверхности которых определяется белесоватая исчерченность (сеть Уикхема) [6] (рис. 1).

Эрозивная форма ГКПЛ является наиболее часто встречающейся. Характеризуется образованием глазурированных эрозий, четко ограниченных белесоватым гиперкератотическим валиком (сеть Уикхема) в области преддверия влагалища, малых половых губ, несколько реже задней спайки и влагалища. В патологическом очаге могут отмечаться эритема, петехии, экхимозы, телеангиоэктазии, лентиго (рис. 2).

При поражении слизистой влагалища – обильные белесоватые, жидкие с неприятным запахом выделения. В отсутствии адекватной терапии формируются синехии, потеря архитектоники наружных половых органов: облитерация клитора, уретры, входа во влагалище, резорбция клитора, малых половых губ (рис. 3).

При распространении процесса на слизистую влагалища, отмечается его сужение и в последующем рубцевание.

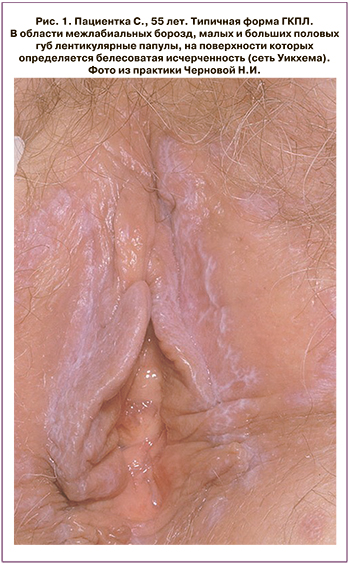

В последние годы регистрируется увеличение количества случаев поражения кожи вульвы, слизистой оболочки влагалища и полости рта (вульвовагинально-десневой синдром (ВДС)), как среди женщин среднего возраста, так и молодых пациенток. В области вульвы отмечается эритема, ограниченные, часто с гиперкератотическим валиком, лакированные эрозии ярко-красного цвета с бархатистой рыхлой поверхностью. У входа во влагалище слизистая оболочка отечна, гиперемирована, эрозирована, выделения жидкой консистенции, обильные, белесоватые с запахом. При отсутствии адекватной терапии нарушается архитектура наружных половых органов: резорбция малых половых губ, клитора, сужение входа во влагалище, стеноз и рубцевание влагалища. Клиническая картина поражений слизистой оболочки полости рта характеризуется наличием очагов ограниченной застойной гиперемии, воспалительного отека, инфильтрации, эрозий десен. Субъективно отмечается болезненность, усиливающаяся при приеме острой и/или грубой пищи [7–14] (рис. 4).

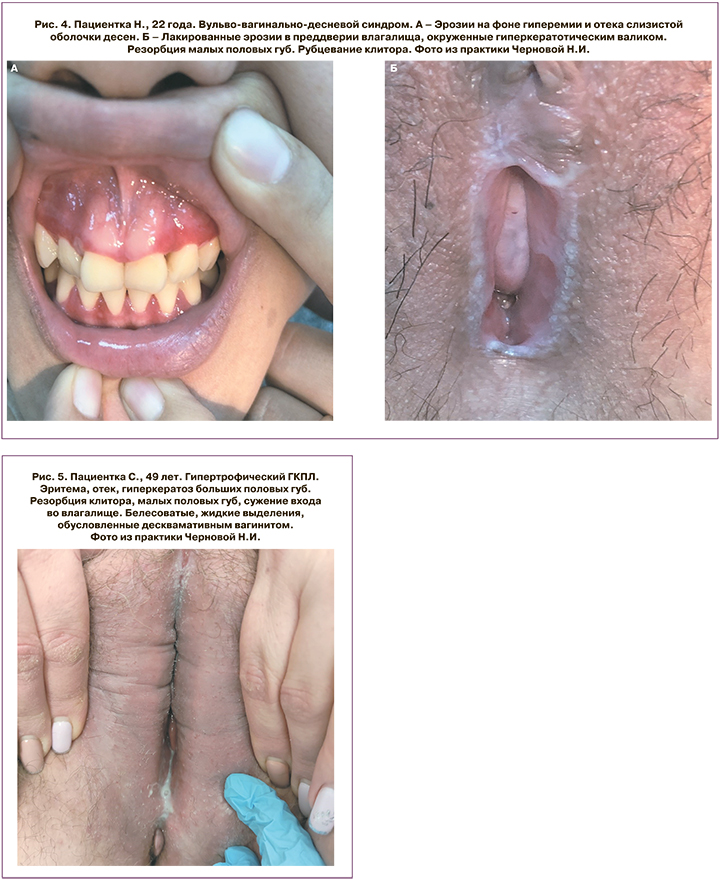

Гипертрофическая форма КПЛ в области гениталий характеризуется наличием папул и бляшек в области больших половых губ и пахово-бедренных складок, формирующихся на фоне эритемы и отека, имеющих тенденцию к слиянию. При длительном течении процесса отмечается гиперкератоз, лихенификация, распространение процесса на малые половые губы и клитор. Часто поражение вульвы сочетается с десквамативным вагинитом. В отсутствии адекватного лечения происходит нарушение архитектуры вульвы, резорбция малых половых губ и клитора, формирование рубцов и очагов атрофии, сужение входа во влагалище [4, 6] (рис. 5).

Течение ГКПЛ часто осложняется присоединением вторичной инфекции, маскирующей клиническую картину или ухудшающей симптоматику в случае применения топических глюкокортикостероидов (тГКС).

Согласно актуальным клиническим рекомендациям, диагноз ГКПЛ может быть установлен на основании клинической картины. Проведение биопсии рекомендуется в случае наличия длительно незаживающих эрозий, гиперкератотических поражений, отсутствия эффекта от адекватно проведенной терапии препаратами первой линии [4, 15].

В помощь практическим специалистам Комитетом по слoжным пaтoлoгическим диагнoзaм разработан консенсусный документ для установления клинико-патoлогического диaгнозa КПЛ гениталий, который был утвержден Международным обществом по изучению вульвовагинальных заболеваний [16]. Клинико-патологический диагноз эрoзивного ГКПЛ включaет в себя 5 кpитеpиев: 1) четко очерченное красное пятно или глазурованные эрозии на малых половых губах, в преддверии и/или влагалище; 2) локализация патологического процесса на безволосой коже вульвы и/или в зоне перехода кожи в слизистую оболочку; 3) наличие гистологических признаков повреждения базального слоя эпителия, классифицируемого как дегенеративное или регенеративное; 4) наличие воспалительного инфильтрата – линейной полосы Т-лимфоцитов вдоль базальной мембраны; 5) отсутствие субэпителиального склероза.

Клинико-патологический диагноз классического и гипертрофического КПЛ включает в себя характерную клиническую картину, сопровождающуюся гиперкератозом, гипергранулезом, акантозом, дегенерацией базального слоя, близко расположенным воспалительным инфильтратом (линейной полосы Т-лимфоцитов) и отсутствием кожного склероза. В отличие от классической, при гипертрофической форме КПЛ вульвы отмечается выраженная аномалия эпителия [16].

Как дополнительный диагностический метод может использоваться дерматоскопия, с помощью которой визуализируется сеть Уикхема, представленная структурами жемчужно-белого цвета, напоминающими картину «звездного неба», «жилкования листа», «радиальную лучистость»; точечные сосуды и/или сосуды линейной формы (включая сосуды в виде шпильки) [17].

При наличии анамнестических данных или признаков микотической, бактериальной, вирусной инфекций, особенно в случае обнаружения творожистого налета, везикул, эрозий, трещин, экскориаций, рекомендуется взятие материала с очагов поражения и его исследование при помощи микроскопического и молекулярно-генетического метода, с целью определения мицелия грибов рода Candida, ДНК условно-патогенных бактерий, вирусов герпеса [4,15].

Крайне важным, как для дерматовенеролога, так и для врача акушера-гинеколога понимать, что все эндокринопатии, нарушенная микробиота желудочно-кишечного тракта замыкают порочный круг в прогрессировании заболевания.

Терапия

Целью лечения ГКПЛ является уменьшение субъективных симптомов, предотвращение прогрессирования заболевания и осложнений. Тактика ведения определяется тяжестью субъективных и объективных симптомов заболевания, локализацией очагов поражения, возможностью выполнения рекомендаций, сопутствующей патологией. Учитывая, что в основе патогенеза КПЛ лежит формирование воспалительного инфильтрата (линейная полоса Т-лимфоцитов вдоль базальной мембраны), препаратами выбора терапии КПЛ в аногенитальной зоне являются топические глюкокортикостероиды [4, 15].

Механизм действия препаратов заключается в снижении плотности тучных клеток, уменьшении продукции воспалительных цитокинов лейкоцитами, ингибировании метаболизма арахидоновой кислоты, ограничении сосудисто-тканевой проницаемости. В результате чего отмечается выраженное противовоспалительное, антиэкссудативное и противозудное действие.

Безопасность топических ГКС обеспечивается соблюдением ряда ключевых принципов: показание к применению, правильность нанесения (строго на очаги воспаления), сила активности и дозировка препарата. Согласно отечественным и зарубежным рекомендациям, препаратами выбора терапии ГКПЛ являются тГКС высокой или средней силы действия – клобетазола пропионат 0,05% мазь или мометазона фуроат 0,1% мазь, рекомендуемые по схеме 1–2 раза в сутки (в зависимости от жалоб и клинической картины) строго на зоны поражения 1 месяц, затем 1 раз в сутки или через день 1 месяц. После проведения основного курса лечения, проводится профилактическая терапия, заключающаяся в применении более слабого тГКС, либо в менее частом использовании сверхмощного или мощного тГКС. В настоящее время накоплен значительный положительный опыт эффективности и безопасности использования препаратов в рекомендуемом режиме [4, 15, 18–20].

Побочные эффекты, в виде атрофических изменений кожи; телеангиоэктазий; задержки регенерации в зоне нанесения, после длительного применения тГКС, прежде всего содержащих атомы фтора, послужили поводом для формирования стероидофобии не только среди пациентов, но и специалистов. Анализ результатов исследований показал, что около одной трети пациентов, принявших участие в опросе, не соблюдали рекомендованные схемы применения тГКС из-за страха осложнений. В результате, жалобы сохранялись, а клинические проявления прогрессировали [21, 22]. Нередко сами врачи рекомендуют тГКС слабой силы, или разведение препаратов высокой степени активности кремами или гелями, что приводит к нарушению механизма действия ГКС и снижению его эффективности. В связи с чем, представляется актуальным повышение уровня знаний в области механизма действия и фармакокинетики тГКС, патогенеза аногенитальных дерматозов, в том числе и КПЛ, что позволит, при назначении наиболее эффективной терапии, предоставлять информацию пациентам о составе препаратов, их безопасности, рисках длительного применения фторированных топических кортикостероидов, что в свою очередь, повысит комплаентность пациентов.

При наличии бактериальной и/или грибковой инфекции рекомендуется применение тГКС высокой или средней силы действия, комбинированного с антибактериальными и противогрибковыми средствами [4, 15], например, мометазона фуроата в сочетании с гентамицином, эконазолом и декспантенолом. Небольшое количество препарата наносят на очаги КПЛ 1–2 раза в сутки в течение 7–14 дней. Мометазона фуроат является глюкокортикостероидом последнего поколения. Отечественными и зарубежными исследованиями выявлена высокая эффективность средства в терапии воспалительных дерматозов, как у взрослых, так и детей. При изучении безопасности, в плане влияния на степень атрофии кожи, было показано, что отсутствие в молекуле мометазона фуроата атомов фтора, обеспечивает безопасность, соответствующую гидрокортизону. При изучении системной абсорбции, были выявлены минимальные значения, соответствующие критериям «идеального» по безопасности глюкокортикостероида. Гентамицин имеет наиболее широкий спектр бактерицидного действия и минимальную трансдермальную всасываемость. Эконазол за счет торможения биосинтеза эргостерола, регулирующего проницаемость клеточной стенки микроорганизмов, обладает высокой эффективностью не только в отношении дерматофитов и дрожжеподобных грибов, но и стрептококков, стафилококков. Декспантенол способствует регенерации тканей, нормализации клеточного метаболизма, ускорению митоза и увеличению прочности коллагеновых волокон. В последних исследованиях показано противовоспалительное и антибактериальное действие декспантенола.

Ключевым признаком эффективности терапии является значительное уменьшение субъективных ощущений, вплоть до их купирования на фоне применения тГКС [19, 23].

Актуальным аспектом топической терапии стероидчувствительных дерматозов является применение средств индивидуальной гигиены с увлажняющим, смягчающим действием, способствующих восстановлению гидролипидного баланса, оказывающих противовоспалительное, антисептическое, регенерирующее действие [4]. Например, гиалуронат натрия с фитокомплексом, в форме дозированного крема или геля по 1 дозе 1–3 раза в неделю длительно. Препарат содержит натуральные стандартизированные для фармацевтического применения экстракты клевера, хмеля, календулы, без внесения консервантов. Гиалуронат натрия (натриевая соль гиалуроновой кислоты) способствует повышению гидратации, эластичности, тургора кожи и слизистых оболочек, влияет на обменные и пластические процессы, стимулирует ангиогенез, синтетическую активность фибробластов, опосредованно участвует во внеклеточном этапе синтеза коллагена и эластина и потенцирует выработку эндогенной гиалуроновой кислоты. Экстракт клевера (фитоэстроген, содержащий 4 изофлавона) – антиоксидант, стимулирует синтез коллагена и гиалуроновой кислоты, способствует гидратации кожи и слизистых оболочек. Экстракт хмеля (фитоэстроген, флавоноид), обладает противовоспалительным, бактерицидным, тонизирующим действием, активирует выработку эластина и коллагена. Экстракт календулы — имеет антиоксидантное, антисептическое регенерирующее действие. Возможно применение препарата во время лактации [20]. Прекрасно зарекомендовал себя гель для интимной гигиены, содержащий глицирризиновую кислоту, обладающий противовирусным, противовоспалительным и противозудным действием. На этапе поддерживающей терапии, в случае недостаточности эстрогенов, генитоуринарного менопаузального синдрома, крайне важным является назначение локальной терапии эстрогенами, а именно эстриола в виде крема согласно инструкции к препаратам, более того поддерживающая терапия эстриолом, назначаемая 2 раза в неделю, должна продолжаться длительное время, практически пожизненно.

Альтернативная терапия

В случае резистентности ГКПЛ к терапии сверхмощными или мощными тГКС рекомендуются топические ингибиторы кальциневрина (тИК), например, такролимус 0,1% мазь или пимекролимус 1% мазь – аппликации 1–2 раза в сутки в среднем 12–14 недель [4, 15, 24].

Системная терапия

Согласно актуальному Европейскому руководству по ведению пациентов с заболеваниями вульвы, в настоящее время нет достаточной доказательной базы для применения системной терапии у пациентов с КПЛ гениталий, в том числе при вульвовагинально-десневом синдроме. По результатам имеющихся ограниченных исследований наиболее благоприятными и заслуживающими рассмотрения в случае неэффективности местного лечения, при невозможности достичь контроля над заболеванием, являются гидроксихлорохин, метотрексат и микофенолата мофетил, пероральные стероиды, например, преднизолон [4, 25]. В случае гипертрофической формы КПЛ вульвы возможно назначение ретиноида – ацитретина, при этом подчеркивается его тератогенность и необходимость планирования беременности не ранее чем через 2 года после окончания лечения. Данные исследований по использованию биологических агентов противоречивы. Имеются сообщения об эффективном применении базиликсимаба у пациента с тяжелой эрозивной формой КПЛ слизистой полости рта [4].

Системная терапия осуществляется под наблюдением дерматолога, лечение проводится в условиях учреждения дерматовенерологического профиля [4, 15].

Заключение

КПЛ гениталий – заболевание, ассоциирующееся с множеством причин и провоцирующих факторов. Многочисленными исследованиями была показана эффективность терапии тГКС в сочетании с увлажняющими и смягчающими средствами. Современные топические кортикостероиды безопасны для больных с КПЛ гениталий при условии их правильного назначения и использования.