Распространенность пролапса тазовых органов у женщин составляет 48–77%, недержания мочи – 32–64%, недержания кала – 0,5–28%, сексуальных расстройств – 3–46% [1]. Указанные нарушения объединены собирательным понятием «дисфункция тазового дна» (ДТД) поскольку имеют общий патогенез и нередко сочетаются. Большинство пациентов не обращаются к врачу [2], что диктует необходимость активного выявления таких женщин и оказания им своевременной медицинской помощи.

Уровень знаний и практических навыков среди врачей по вопросам медицинской помощи пациенткам с ДТД остается недостаточно высоким, о чем свидетельствуют данные опроса, проведенного нами в 2014 г. с помощью анонимного анкетирования среди 450 акушеров-гинекологов [3].

Большинство акушеров-гинекологов в нашей стране – женщины. Поэтому, следуя крылатому латинскому выражению Medice, cura te ipsum (врач, исцели себя сам), означающему призыв обратить внимание на самого себя и собственные недостатки, а также в более широком контексте – умей делать свое дело, нами была проведена эмпирическая оценка экспресс-теста среди врачей – участников мероприятий непрерывного медицинского образования в 2015–16 гг., в результате которого 58–76% респондентов сообщили о возможном наличии у них ДТД.

Цель исследования: оценить общую распространенность, возрастную структуру, ведущий симптомокомплекс дисфункции тазового дна среди акушеров-гинекологов и определить факторы, влияющие на выбор терапевтических подходов.

Материал и методы исследования

Проведен анализ 428 анкет, заполненных акушерами-гинекологами анонимно. Анкета содержала 36 вопросов с вариантами ответов: возраст и профессиональную характеристику респондентов (4), состояние промежности (2), вопросы из оригинального опросника Pelvic floor disorders distress inventory – PFDI-20 (20), включающего симптомы пролапса (Pelvic Organ Prolapse Distress Inventory 6 – POPDI‐6), недержания кала (Colorectal‐Anal Distress Inventory 8 – CRAD‐8) и мочи (Urinary Distress Inventory 6 – UDI‐6), сокращенного варианта опросника The Female Sexual Function Index – FSFI (4), самооценку риска ДТД (1), варианты предполагаемого администрирования (4) и предпочитаемые варианты лечения пациентов (1).

Статистический анализ данных выполнен в Центре БИОСТАТИСТИКА (руководитель – доцент, к.т.н. В.П. Леонов) с помощью статистических пакетов SAS 9.4, Statistica 12 и IBM-SPSS-24. Вычислялись фактические и процентные частоты наблюдений (абс., %), проведено исследование взаимосвязи между парами дискретных качественных признаков с использованием анализа парных таблиц сопряженности с вычислением критерия Пирсона (χ²), интенсивности связи анализируемых признаков (коэффициент φ, V-коэффициент Крамера – CrV) [4]. Для анализа взаимосвязи между одним качественным признаком, выступающим в роли зависимого показателя, и множеством других признаков, использовалась модель логистической регрессии с оценкой показателя согласия (Concordant) [5].

Результаты исследования

Общая характеристика респондентов. Возрастная структура респондентов представлена на рис. 1.

Общая характеристика респондентов. Возрастная структура респондентов представлена на рис. 1.

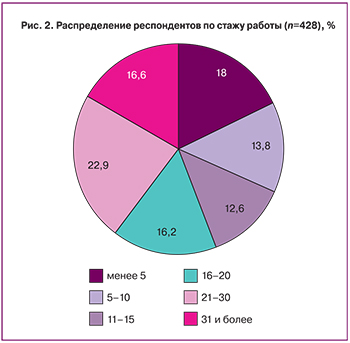

Акушеров-гинекологов практического звена было 68,9%, организаторов и руководителей по этой же специальности – 16,2%, то есть суммарно 85,1%, остальные были врачами другой специальности, медицинскими работниками среднего звена или не ответили – 14,9%. Распределение респондентов по стажу работы (по 5-летним интервалам) было примерно одинаковым и представлено на рис. 2. В государственных лечебных организациях работали 55,3% участников исследования, частной формы собственности – 20,1%, совмещали работу в обоих учреждениях – 14,5%, в органах управления – 1%, другое – 8,2%.

Ранее обращались к врачу акушеру-гинекологу менее половины опрошенных, при этом 31,8% (136/428) информированы о том, что у них нет явлений ДТД, 12,4% (53/428) имеют объективные сведения о наличии у них проблем, связанных с ДТД, не обращались/не знают – 55,8% (239/428).

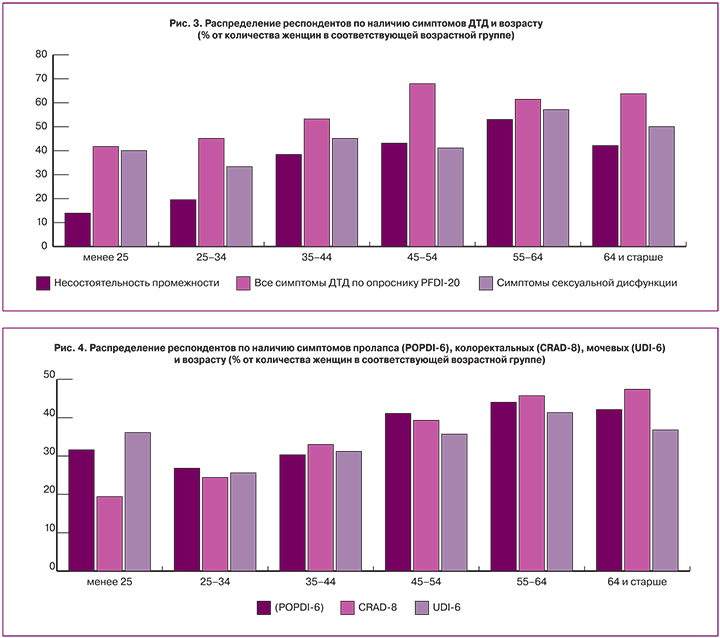

Оценка состояния промежности и симптомов дисфункции тазового дна. Из 428 респондентов наличие сомкнутой промежности отметили 63,2%. У 36,7% имела место ее несостоятельность. Из них незначительное зияние промежности отметили 27,8%, зияние и визуализацию стенок влагалища – 5,8% (суммарно 33,6%), визуализацию шейки матки в просвете половой щели – 1,2% и выпадение шейки и/или матки за ее пределы – 1,9%. Возрастное распределение респондентов по несостоятельности промежности представлено на рис. 3, где четко прослеживается тенденция к нарастанию ее частоты с увеличением возраста – с 13,9% у респондентов моложе 25 лет до 54,3% – в 55–64 года.

Отсутствие симптомов пролапса и недержания мочи/кала было у 32,2% респондентов, наличие – у 67,8%. Два и более симптома имели 57,5%, при этом у 31,6% они были редкими и незначительными и 3,7% указали на высокую частоту и тяжесть симптомов. Наиболее часто встречался симптом потери мочи, связанной с кашлем, чиханием или смехом (19,2%), реже всего – потеря кала вне контроля при сформированном стуле (1,9%).

Отсутствие симптомов сексуальной дисфункции из числа респондентов, имевших сексуальную активность за последние 4 недели (n=320), отметили 59,4% респондентов, наличие – 41,6%. Распределение их по наличию симптомов ДТД и возрасту представлено на рис. 3, 5.

Симптомы пролапса (по POPDI‐6) наблюдались у 34,1% респондентов. Отмечено возрастание их частоты с увеличением возраста: с 3,0% в возрасте менее 25 лет до максимума в 45–54 лет – 10,8% с последующим снижением до 5,6% к 55–64 годам. Наличие «выпячивания» в вагинальной области отмечалось редко – у 7,5%. Доля симптомов POPDI‐6 в зависимости от количества женщин в соответствующей возрастной группе колебалась от 36,1% (13/36) до 25 лет с некоторым снижением в 25–34 – 26,8% (22/82) и постепенным нарастанием к 65 годам до 42,1% (8/19) (рис. 4).

Симптомы пролапса (по POPDI‐6) наблюдались у 34,1% респондентов. Отмечено возрастание их частоты с увеличением возраста: с 3,0% в возрасте менее 25 лет до максимума в 45–54 лет – 10,8% с последующим снижением до 5,6% к 55–64 годам. Наличие «выпячивания» в вагинальной области отмечалось редко – у 7,5%. Доля симптомов POPDI‐6 в зависимости от количества женщин в соответствующей возрастной группе колебалась от 36,1% (13/36) до 25 лет с некоторым снижением в 25–34 – 26,8% (22/82) и постепенным нарастанием к 65 годам до 42,1% (8/19) (рис. 4).

Сопряженная связь средней силы (CrV=0,3) выявлена между состоянием промежности и симптомами POPDI‐6. При сомкнутой половой щели у 76,4% они отсутствовали (χ²=4,5), и наоборот, имели место при незначительно зияющей у 46,2% (χ²=5,1), при зиянии и визуализации стенок влагалища – у 60% (χ²=4,9), визуализации шейки матки и выпадении шейки и/или матки – у 100% (χ²=6,4 и χ²=6,7 соответственно).

Симптомы со стороны кишечника (CRAD‐8) имели 33,6% респондентов с аналогичной динамикой частоты встречаемости по возрасту (рис. 4). Доля симптомов CRAD‐8 по возрастным категориям нарастала с 19,4% (7/36) в группе младше 25 лет до 47,4% (9/19) – старше 65 лет.

Выявлена средняя степень сопряженности между наличием симптомов, характерных для пролапса и колоректальными симптомами у 56,8% (χ²=23,4; CrV=0,4), то есть их частота коррелировала друг с другом.

Сопряженная связь средней силы (CrV=0,3) выявлена межу состоянием промежности и коло-ректальными симптомами: при сомкнутой половой щели у 74,2% (χ²=2,5) они отсутствовали, и наоборот, имели место при незначительно зияющей у 40,3% (χ²=8,8), при зиянии и визуализации стенок влагалища – у 68% (χ²=1,0), визуализации шейки матки и выпадении шейки и/или матки – у 60 и 75% соответственно (χ²=1,0 и χ²=4,1).

Симптомы со стороны мочевого пузыря (UDI‐6) имели 34,6% респондентов с аналогичной динамикой частоты встречаемости по возрасту (рис. 4). Потеря мочи, связанная с ощущением необходимости срочного опорожнения мочевого пузыря, и потеря мочи, связанная с кашлем, чиханием или смехом, беспокоили 14,1 и 19,2% респондентов соответственно, при этом наиболее часто эти симптомы отмечали 35–64-летние. Доля симптомов UDI‐6 была минимальной в возрасте 25–34 лет – 25,6% (21/82), максимальной у 55–64-летних – 41,3% (29/70).

Сопряженная связь средней силы выявлена межу состоянием промежности и симптомами UDI‐6: при сомкнутой половой щели у 74,5% (χ²=6,5) они отсутствовали, и наоборот, имели место при незначительно зияющей у 47,9% (χ²=6,1), при зиянии и визуализации стенок влагалища – у 48% (χ²=1,3), визуализации шейки матки и выпадении шейки и/или матки – у 80 и 75% соответственно (χ²=3,0 и χ²=3,8; CrV=0,3).

Определена средняя степень сопряженности между симптомами POPDI‐6 и UDI‐6 у 53,4% респондентов (χ²=15,0; CrV=0,3). Была выявлена также положительная, но слабая (CrV=0,1–0,2) связь между возрастом 45–54 лет и симптомами POPDI‐6 (χ²=1,59), CRAD‐8 (χ²=1,59) и UDI‐6 (χ²=2,65).

Частота тяжелых симптомов ДТД прогрессивно увеличивалась с возрастом респондентов: у 25–34-летних она составляла 13,9%, в возрасте 35–44 лет – 27,8%, 45–54 – 30,4%, 55–64 – 40%, 65 и старше – 50%.

Симптомы сексуальной дисфункции среди респондентов, имевших сексуальную активность за последние 4 недели (n=320), испытывали 41,6% (рис. 3). Частоту оргазма в категориях «всегда» и «большую часть» (более 50% контактов) отметили 50,3 и 25,3% соответственно. Испытывали оргазм иногда (менее 50% контактов) и редко 13,8 и 7,5% соответственно и почти никогда – 3,2%. Удовлетворенность сексуальной жизнью испытывали почти всегда и большей частью 49,7 и 23,8% соответственно, иногда – 15,6%, редко – 10,0%, почти никогда – 4,1%. Максимальная частота симптомов сексуальной дисфункции отмечена в возрастной категории 55–64 лет – 57,1%.

Выявлена слабая положительная связь между возрастом до 25 лет и отсутствием сексуальной активности (χ²=5,05; CrV=0,2). Сопряженной связи между возрастом и наличием симптомов сексуальной дисфункции не выявлено. Симптомы сексуальной дисфункции были слабо сопряжены с симптомами POPDI‐6 (χ²=1,2; CrV=0,1), CRAD‐8 (χ²=8,4; CrV=0,2), UDI‐6 (χ²=5,0; CrV=0,2), с сильным зиянием половой щели (χ²=4,9, CrV=0,1).

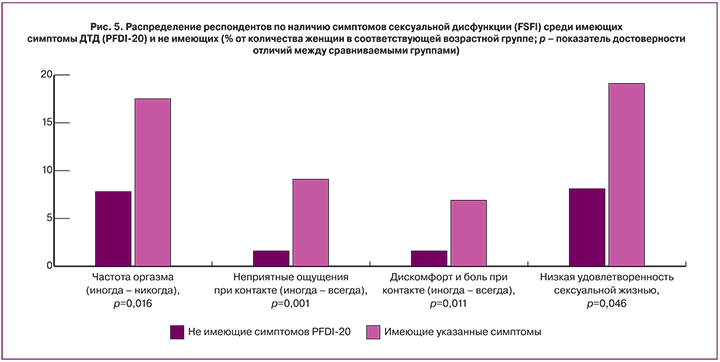

Учитывая, что сексуальная дисфункция связана с различными факторами, в том числе психоэмоциональными, семейными, социальными и др., а не только с ДТД, проведена сравнительная оценка ее частоты с группой женщин, не имевших симптомов PFDI-20 (рис. 5), из которого видно, что они имели существенно бóльшую частоту у респондентов, имеющих симптомы PFDI-20, что говорит об их влиянии на качество сексуальных отношений.

Самооценка состояния тазового дна. У 57,5% респондентов наличествовало два симптома ДТД по опроснику PFDI-20 и более, что позволило отметить наиболее вероятное наличие ДТД. Из них уверенно определили наличие расстройств со стороны тазового дна в связи с высокой частотой и тяжестью симптомов 3,7%. Определили наличие несостоятельности промежности 36,7%, из них 33,6% имели раннее проявление этого симптома – зияние (незначительное или с визуализацией стенок влагалища). При этом имели объективные сведения о наличии ДТД лишь 12,4% респондентов. Многофакторный анализ показал высокую конкордантность (95%) опросника PFDI-20 по всем симптомам для выявления ДТД (χ2=242,33; р<0,0001) в категории профессиональной диагностики, что подтверждает его валидность как объективного диагностического инструмента.

Намерения респондентов в отношении администрирования выявленных симптомов. Среди респондентов, которые отнесли себя к группе без ДТД, 42,1% ничего не собирались предпринимать (χ²=42,93), но имевшие хотя бы один симптом решили, что начнут тренировать мышцы тазового дна – 27,1% (χ²=31,54) или подберут пессарий – 9,1% (χ²=13,22).

Среди врачей, имевших хотя бы один колоректальный симптом, бездействие выбрали в 3 раза реже – только 16,7% (24/144; χ²=22,41), тренировки – 56,9% (82/144; χ² =20,2), пессарии – 20,1% (29/144; χ²=19,2) и даже операцию – 6,3% (9/144; χ²=6,1). Сопряженность между признаками оказалась высокой (CrV=0,6). Выявлена слабая степень сопряженности между фактом наличия ДТД по результатам обращения к врачу, наличием 2–3 объективных симптомов и намерением подобрать пессарий или сделать хирургическую операцию (в равной степени) – суммарно у 9,8% респондентов (χ²=2,1; CrV=0,2). Еще 36,6% намеревались начать тренировать мышцы тазового дна, но связи между указанными выше признаками выявлено не было (χ²=0,9). Остальные 46,4% проигнорировали ранние, но явные признаки неблагополучия.

Среди 11 респондентов, у которых имелся бóльший набор симптомов и более тягостный их характер, 18,9% решили, что надо использовать пессарий (χ²=1,67), оперативное лечение не выбрал никто. Тяжелые проявления ДТД имели две респондентки, одна предпочла хирургическое лечение, другая – консервативное (χ²=0).

Интересным оказался тот факт, что респонденты, у которых симптомы пролапса встречались редко и были выражены незначительно, с высокой силой связи (CrV=0,7) продемонстрировали приверженность к выбору консервативных методов лечения – тренировкам мышц тазового дна и пессариям (суммарно 37,8%) против хирургического лечения (2,8%) (χ²=62,81; р≤0,0001). У респондентов с более выраженной частотой симптомов пролапса многофакторный анализ не выявил такой зависимости, хотя и в этой категории выбор консервативных методов среди них преобладал (42,5% против 5,0% соответственно; χ²=0,0001; CrV=0,3). Возраст, стаж работы респондентов и наличие симптомов сексуальной дисфункции не имели значения в выборе лечения.

Выбор тактики лечения пациентов. 53,7% акушеров-гинекологов считают тренировки мышц тазового дна эффективным методом преодоления расстройств, связанных с ДТД, и что его следует назначать всем женщинам. Считают, что эта опция эффективна только на ранних стадиях, 23,8% и только 3,5% выразили мнение, что этот вид лечения не является эффективным. Положительное мнение об эффективности пессариев для коррекции симптомов ДТД на стадии I–II выразили 10,5% респондентов и 3,5% считают этот метод приемлемым на любой стадии заболевания.

Начало лечения с консервативных методов при пролапсе I–II степени с наличием или без симптомов со стороны соседних органов с целью лечения и профилактики более тяжелых форм заболевания поддержали 12,9% врачей. Однако и к оперативному лечению прибегли бы только 7,2%. Очевидно, 80% врачей предпочитают наблюдательную тактику либо затрудняются в выборе из-за недостаточной информированности об этой патологии.

Многофакторный анализ показал, что предикторами хирургической тактики выступают: необходимость вправления выпячивания, чтобы опорожнить кишечник (χ²=3,34), боль при дефекации (χ²=3,09) и потеря мочи вне связи с физической нагрузкой (χ²=3,58), очевидно, в силу их тягостного характера и влияния на качество жизни. Эти симптомы среди респондентов встречались редко (суммарно – 11,5%), вероятно, поэтому большинство врачей не рассматривают хирургическую тактику в качестве опции «первого выбора» при ДТД (χ²=26,85; р<0,0001; конкордантность – 82%).

Рекомендация начать лечение с тренировок мышц тазового дна для всех пациенток с проявлениями ДТД обусловлена наличием у респондентов симптомов, характерных для данного заболевания (χ²=49,01), а также при наличии объективно установленного диагноза у врача (χ²=3,05; р<0,0001; конкордантность – 77%). В качестве предиктора назначения тренировок определен симптом потери мочи при напряжении (кашле, чихании, смехе) (χ²=48,31; р<0,0001), а также применение пессариев при I–II степени пролапса (χ²=34,63; р<0,0001; конкордантность – 75%).

Акушеры-гинекологи, которые считают, что лечение ДТД необходимо начинать с консервативных методов, прежде всего с тренировок мышц тазового дна, с высокой долей вероятности выбирают и пессарии при I–II степени пролапса (χ²=29,46; р<0,0001; конкордантность – 87%). Частое мочеиспускание также можно назвать предиктором для использования пессариев у всех пациенток (χ²=3,61; р<0,005; конкордантность – 78%).

Обсуждение результатов

Информация о распространенности пролапса тазовых органов и других проявлений ДТД в современной литературе отличается крайней противоречивостью. Так, по данным L.J. Vorvick, частота пролапса II степени и выше в популяции составляет 2–4% [4]. S. Hunskaar и соавт. считают, что пролапс поражает до 48% женщин репродуктивного возраста, которые имели вагинальные роды, а недержание мочи – 32–64% [5]. J. Awwad с соавт. к 49 годам пролапс обнаружили у 77,2% женщин [6].

Распространенность ДТД среди акушеров-гинекологов в настоящем исследовании можно оценить как высокую, у 57,5% из них отмечено наличие двух и более симптомов ДТД по опроснику PFDI-20, который, как было показано путем многофакторного анализа, является надежным диагностическим инструментом для объективного выявления данного заболевания. Симптомы всех трех групп по PFDI-20 встречались в равной степени (у каждой третьей). Сопряженная связь средней силы выявлена межу состоянием промежности и симптомами ДТД, а также между пролапсом и мочевыми симптомами. Сексуальная дисфункция у женщин с симптомами PFDI-20 была в 2–3 раза выше по сравнению с респондентами без них.

Частота ДТД увеличивалась пропорционально возрасту, о чем свидетельствуют также и другие публикации [4–6]. Несколько более высокий уровень ДТД выявлен в возрасте младше 25 лет по сравнению с 25–34. Это может говорить о влиянии беременности и родов, в результате которых, как известно, страдают структуры тазового дна [7, 8].

У 40% пациенток эти нарушения выявляются в послеродовом периоде и в течение года после родов, в дальнейшем прогрессируя [1].

В зарубежной литературе указывается, что лечение ДТД необходимо начинать с консервативных методов, используя простые правила по изменению образа жизни, физические тренировки мышц тазового дна и пессарии, и только в случае отсутствия эффекта (сохранение или прогрессирование ассоциированных симптомов) решать вопрос о хирургическом вмешательстве [9]. Как было показано нами в 2014 г. при пролапсе тазовых органов большинство российских врачей предпочитают оперативную тактику, что рекомендуется и в большинстве русскоязычных источников [3]. В отличие от данного утверждения подавляющее большинство врачей акушеров-гинекологов при анкетировании продемонстрировали, что не рассматривают для себя хирургическое лечение в качестве опции «первого выбора». Предикторами этого вида лечения выступают некоторые симптомы со стороны кишечника и потеря мочи вне связи с физической нагрузкой, которые встречаются довольно редко. Оказалось, что врачи, принявшие участие в опросе, считают «первой линией» терапии консервативные методы, выбирая при этом чаще тренировки мышц тазового дна и в меньшей степени – пессарии. Более половины респондентов (53,7%) считают, что тренировки мышц тазового дна являются эффективным методом преодоления расстройств, связанных с ДТД, и что этот вид консервативного лечения следует назначать всем женщинам. Положительное мнение об эффективности пессариев для коррекции симптомов пролапса на стадии I–II выразили 10,5% респондентов и единицы считают этот метод приемлемым на любой стадии заболевания. Однако врачи с двумя и более симптомами ДТД этот вид лечения для себя предпочли в 2 раза чаще (18,9%). Акушеры-гинекологи, которые уверены, что лечение ДТД необходимо начинать с консервативных методов, прежде всего с тренировок мышц тазового дна, с высокой долей вероятности выбирают и пессарии. В качестве предикторов назначения тренировок определены: симптом потери мочи при напряжении, наряду с применением пессариев, а частое мочеиспускание – для использования пессариев у всех пациенток. Все же следует согласиться с мнением, что многие врачи, пока еще не имея необходимой подготовки и опыта работы по оказанию медицинской помощи женщинам при ДТД, считают консервативные методы (пессарии) недостаточно эффективными.

Данные научных публикаций свидетельствуют об обратном – по мнению большинства исследователей, пессарии являются средством «первого выбора» в терапии пролапсов и эффективность их применения составляет 60% (по критерию уменьшение или исчезновение симптомов) в рандомизированном исследовании и 92% – по данным когортных исследований [10].

При сравнении результатов лечения в группе женщин, использующих пессарии, с теми, кто был прооперирован, показано статистически значимое снижение степени пролапса, улучшение функции мочевого пузыря, кишечника и сексуальной функции через 1 год после проведенного лечения в обеих группах без существенной разницы между ними [11]. Почти все симптомы пролапса купируются в течение первых двух месяцев использования пессариев: наличие «выпуклости» в половой щели (с 90 до 3%, р<0,001), чувство давления (с 49 до 3%, р<0,001), непроизвольная потеря мочи (с 12 до 0%, р=0,003), а также запоры (с 14 до 0%, р=0,001) [12]. Симптомы нарушения мочеиспускания (стрессовое недержание, частые позывы к мочеиспусканию и затруднение мочеиспускания) купируются в 59% случаев [14], симптомы, связанные с дисфункцией кишечника (недержания кала и обструктивные симптомы) – в 40% [13], рост частоты сексуальных контактов и сексуального удовлетворения выявлен в 50% [14]. По данным отдельных авторов, при использовании пессариев происходят объективные положительные изменения: уменьшается зияние половой щели через три месяца с 4,8 до 3,9 см, снижается степень опущения у 21% женщин после первого года использования (по данным POP-Q) [15].

На основании личного опыта врачи-респонденты в исследовании 2014 года отмечали высокую частоту успешного использования пессариев доктора Арабин (Германия). Среди этих пессариев наиболее часто используемым типом было кольцо (43%), которое применяли 75% опрошенных врачей. В литературе указывается, что врачи наблюдали длительное использование пессариев (один год и более) у свыше 80% пациенток с высокой степенью удовлетворенности [3].

Заключение

Таким образом, не только знания и профессиональный опыт врача, но и его личный клинический статус и предпочтения в выборе для себя вариантов администрирования ДТД способствуют улучшению качества оказания медицинской помощи женщинам с данной патологией. Однако более половины врачей пока еще не проявили должного внимания к своему здоровью, что требует привлечения внимания к обсуждаемой проблеме со стороны как медицинских лидеров мнения, так и общественности, повышения знаний и практических навыков акушеров-гинекологов по ранней диагностике ДТД и его консервативному лечению в системе непрерывного медицинского образования.