Аденофиброма – редкая опухоль женских половых путей, впервые описана Абелл в 1971 г. [1], в большинстве случаев развивающаяся из матки или шейки матки. Аденофиброма состоит из доброкачественных эпителиальных и мезенхимальных элементов и требует дифференциальной диагностики с аденосаркомой, аденомиомой и карциносаркомой [2].

Обзор литературы, проведенный с использованием поисковой системы Pubmed, со словами «аденофиброма шейки матки», выявил лишь 29 публикаций с 1971 по 2019 гг. В результате низкой заболеваемости происхождение этой опухоли до сих пор является источником споров. Некоторые авторы считают, что она представляет собой одну из форм эндометриоза с крайне гладким течением мышечной метаплазии – эндомиометриоз [3].

При аденофиброме стромальный компонент по определению является морфологически доброкачественным. Однако в литературе описаны случаи инвазии этой доброкачественной опухоли в миометрий, тазовые органы и вены, а также способность рецидивировать или даже метастазировать [4–6].

Аденофиброма шейки матки может встречаться в любом возрасте, однако наиболее часто развивается у женщин в пери- или постменопаузе [2, 4]. В наиболее крупном обзоре серии клинических случаев аденофибромы шейки матки описано 79 пациенток в возрасте от 20 до 77 лет со средним возрастом 46,1 года [7].

Ювенильная аденофиброма встречается крайне редко и развивается почти исключительно у подростков и молодых женщин в возрасте от 14 до 25 лет. По данным литературы, до 2019 г. всего было описано 16 подобных случаев. Патогенез аденофибромы до сих пор неясен, однако существует несколько теорий ее формирования. Наиболее широко распространенными являются ангиогенная и гистогенетическая теория. Немногие исследования изучали роль половых гормонов (эстрогена и прогестерона), генетических факторов и повышенного внутриклеточного уровня активных форм кислорода [8]. Аденофибромы обычно растут медленно и способны достигать огромных размеров до момента их обнаружения (до 25 см) [9].

Клиническое наблюдение

В марте 2020 г. по направлению из региона в отделение гинекологии детского и юношеского возраста НМИЦ АГиП госпитализирована пациентка 17 лет. Перед публикацией данного клинического случая было получено информированное согласие пациентки и ее законного представителя.

Из особенностей анамнеза следует отметить раннее менархе в 10,5 года и ожирение с раннего детства. Менструальный цикл установился сразу, через 30 дней, менструации обильные, малоболезненные. До 15 лет масса тела пациентки составляла 130 кг при росте 166 см (индекс массы тела 47 кг/м2); затем девочка похудела на 30 кг на фоне соблюдения низкокалорийной диеты и регулярных физических нагрузок. При анализе перенесенных заболеваний отмечен высокий инфекционный индекс (ветряная оспа, коклюш, пневмония, острый трахеобронхит, аденоиды 2 ст.), а также системные поражения (узловатая эритема с 2009 г., распространенный вульгарный псориаз с 2010 г.). Половую жизнь отрицает.

В 15 лет (2018 г.) на фоне снижения веса появились нарушения цикла по типу аномальных маточных кровотечений продолжительностью до 3 месяцев. С июня 2018 г. отметила появление объемного образования, выступающего из половой щели, с тенденцией к росту, сопровождающегося практически постоянными обильными слизисто-сукровичными выделениями.

В октябре 2018 г. – стационарное лечение в гинекологическом отделении детской больницы. При осмотре в стационаре обнаружено выступающее из половой щели образование ярко-багрового цвета, дольчатого строения, напоминающее «цветную капусту», размерами 3–4 см, исходящее из задней губы шейки матки. При исследовании отделяемого влагалища на вирус папилломы человека (ВПЧ) 6, 11, 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 59 типов – ДНК не обнаружена, на микрофлору – лейкоциты густо покрывают все поле зрения, флора смешанная. В стационаре произведена биопсия шейки матки, выскабливание цервикального канала. Гистологическое заключение: доброкачественная папиллярная гиперплазия шейки матки на фоне хронического воспаления, косвенные признаки папилломавирусной инфекции, хронический умеренно активный цервицит, данных за неопластический процесс нет. Проводилась иммунотерапия, на фоне которой отмечен частичный регресс образования.

Согласно выписке из стационара, в проекции задней губы шейки матки сохранялись единичные папиллярные разрастания, в связи с чем в ноябре 2018 г. произведена фотовапоризация шейки матки CO2-лазером.

В декабре 2018 г. в связи с рецидивом образования произведена повторная биопсия шейки матки. Гистологическое заключение: эндоцервикальные полипы с фокусами гландулярной гиперплазии на фоне хронического воспаления, данных за злокачественный процесс нет. Получала противовирусную терапию в течение 6 месяцев.

С целью контрольного обследования повторно госпитализирована в гинекологический стационар по месту наблюдения в июне 2019 г. При вагиноскопии в области задней губы шейки матки визуализировались мелкие папиллярные разрастания с переходом на задний свод влагалища. Выполнена фотовапоризация CO2-лазером папиллярных образований шейки матки. Гистологическое заключение: папиллярная аденофиброма (при клиническом исключении цервикального полипа). В послеоперационном периоде повторно проведена иммуномодулирующая терапия.

В январе 2020 г. в связи с рецидивом новообразования на фоне проводимой противовирусной и иммуномодулирующей терапии пациентка консультирована онкологом, рекомендованы проведение магнитно-резонансной томографии (МРТ) органов малого таза с контрастированием и онкоцитологическое исследование соскобов с шейки матки.

По данным МРТ по месту наблюдения: в области шейки матки, деформируя ее, определяется мягкотканное образование, накапливающее контрастный препарат, размерами 51×35×25 мм, в просвете цервикального канала полиповидные образования. Дифференциальный диагноз между папиллярной аденофибромой, воспалительным полипом и аденомой малигнум. Цитологическое исследование материала из цервикального канала, помимо клеток плоского эпителия поверхностного и промежуточного типа и групп клеток цилиндрического и метапластического эпителия, выявило эпителиальные клетки с укрупненными ядрами, неровной ядерной мембраной, рыхлым хроматином и видимыми ядрышками. Цитограмма трактовалась как ASC-US – клетки с атипией неясного значения.

Направлена на госпитализацию в Центр для уточняющего обследования и оперативного лечения.

При физикальном осмотре пациентки обращало на себя внимание гиперстеническое телосложение: масса тела 100 кг, рост 166 см, индекс массы тела 36 кг/м2. При вагиноскопии обнаружено мягкотканное легко кровоточащее образование темно-багрового цвета, папиллярного строения, занимающее весь просвет влагалища, исходящее из цервикального канала, передней и задней губы шейки матки. При ректоабдоминальном исследовании патологии не выявлено. Клинико-лабораторные параметры (клинический, биохимический анализ крови, гемостазиограмма), в том числе онкомаркеры (СА-125, СА-19-9, α-фетопротеин, раковый эмбриональный антиген, хорионический гонадотропин, Cyfra-21-1) – без отклонений от нормативных значений. При оценке состояния микрофлоры влагалища методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени ВПЧ 6, 11, 44, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82 типов не выявлены; основная бактериальная масса (85–100%) представлена Lactobacillus spp.

По данным эхографического исследования, проведенного в стационаре: тело матки нормальных размеров, не изменено, эндометрий соответствует пролиферативной фазе цикла, яичники нормальных размеров, фолликулярной структуры. Шейка матки размерами 40×29 мм, эндоцервикс утолщен до 7,6 мм, повышенной эхогенности, цервикальный канал щелевидно расширен, содержимое анэхогенное. Передний и задний своды, верхняя и средняя треть влагалища выполнены изоэхогенным образованием ячеистой структуры, с четкой, несколько неровной капсулой, исходящим из передней и задней губы шейки матки. Стенки влагалища, доступные осмотру, не изменены (рис. 1).

В марте 2020 г. под внутривенной анестезией произведена операция – диагностическая гистероскопия, удаление объемного образования шейки матки больших размеров, диагностическое выскабливание эндоцервикса, биопсия эндометрия. В ходе операции обнаружено: из передней, правой боковой и задней губы шейки матки на уровне переходной зоны исходит конгломерат образований различной консистенции и плотности общими размерами 6,0×4,0×3,0 см: из передней стенки плотное, в виде лепестка с гладкой поверхностью, 3,0×2,0×1,5 см, из правой боковой и задней стенки – глыбистое, с папиллярными сосочками на поверхности, отечное, легко кровоточащее при дотрагивании, 4,0×2,0×2,0 см. Свободная от образования зона – левая заднебоковая часть шейки матки на протяжении 2,0 см. Слизистая цервикального канала складчатая с выраженными криптами, визуализируются расширенные сосуды, в просвете – слизистые выделения с фибрином (рис. 2).

При гистероскопии полость матки треугольной формы, не увеличена, не деформирована. Эндометрий бледно-розового цвета, равномерной толщины, соответствует ранней стадии пролиферации. Устья маточных труб свободны. Хирургический диагноз: Новообразование влагалищной части шейки матки больших размеров. В асептических условиях образование острым путем с помощью электропетли отсечено и отправлено на срочное гистологическое исследование (рис. 3). Заключение: Папиллярная аденофиброма шейки матки. Шейка матки конусообразно иссечена на глубину 1,0 см от основания новообразования, произведены электрокоагуляция ложа иссеченного конуса, диагностическое выскабливание эндоцервикса, биопсия эндометрия. Продолжительность операции составила 35 минут, кровопотеря – 20 мл.

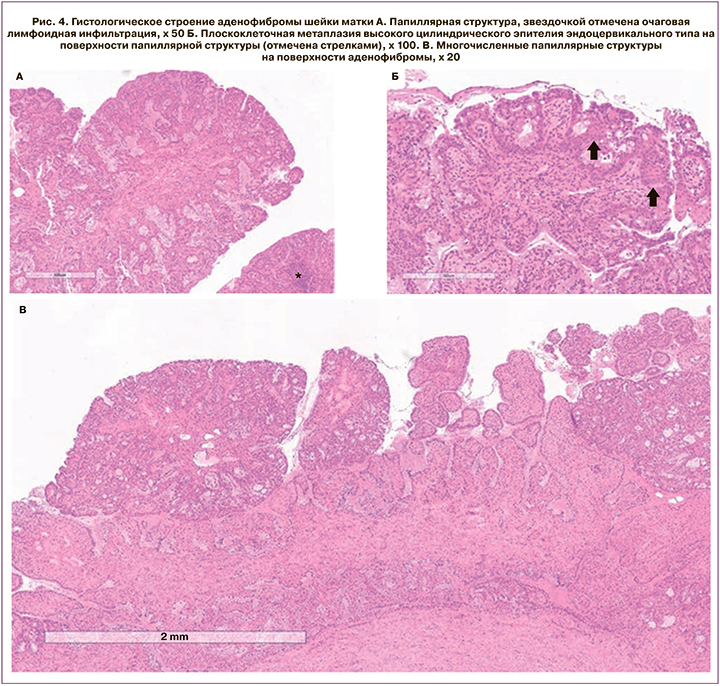

Окончательное послеоперационное патогистологическое заключение: образование представляет собой опухолевидное образование папиллярного строения, с фиброзированной стромой, наличием большого количества железистых структур, выстланных эндоцервикальным эпителием с плоскоклеточной метаплазией, с лимфоидной инфильтрацией на отдельных участках. В соскобе эндометрия слизистая тела матки средней стадии пролиферации с рассеянной инфильтрацией лимфоцитами в строме, кистозным расширением и неравномерным распределением желез на отдельных участках. Шейка матки выстлана многослойным плоским эпителием неравномерной толщины с акантозом, гипер- и паракератозом. Патогистологический диагноз: Папиллярная аденофиброма шейки матки (рис. 4).

Послеоперационный период протекал гладко, без осложнений. После выписки из стационара рекомендована системная и местная противовоспалительная, иммуномодулирующая, регенерирующая терапия. Пациентка выписана из стационара на 5-е сутки в удовлетворительном состоянии. При контрольном обследовании спустя 1 месяц после операции при вагиноскопии обнаружено: слизистая влагалища бледно-розового цвета, складчатость выражена, своды влагалища свободны, в центральной части влагалища определяется шейка матки с несколько приоткрытым щелевидным наружным зевом. Данных за рецидив не получено.

Заключение

Новообразования половых органов встречаются у девочек сравнительно редко, однако абсолютное число детей, страдающих указанными заболеваниями, довольно велико. Появление кровяных выделений из влагалища — один из первых симптомов новообразований шейки матки. К сожалению, этот признак не всегда своевременно принимается во внимание или правильно интерпретируется. Несвоевременная постановка диагноза объясняется либо невнимательностью матери и поздним обращением к врачу, либо неосведомленностью врача о возможном наличии опухоли шейки матки у девочки. Трудности диагностики подобных заболеваний у детей, обусловленные возрастом и топографо-анатомическими особенностями малого таза, объясняют частую запущенность процесса к моменту распознавания, что в большинстве случаев определяет неблагоприятный исход. Таким образом, влагалищное кровотечение в пубертатном периоде, равно как и во все остальные периоды жизни женщины, требует проведения вагиноскопии с целью исключения новообразований влагалища и шейки матки.