В России по данным Федеральной службы государственной статистики с 2016 г. отмечается увеличение естественной убыли населения, снижение рождаемости [1, 2], поэтому возрастает актуальность обеспечения возможности реализации репродуктивной функции семьями с бесплодием. По данным демографов, социологов [3–5] распространенность бесплодия в России составляет около 5–8%. Благодаря расширению сети лечебных учреждений, оказывающих медицинскую помощь при бесплодии с применением вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ), особенно, с момента начала их финансирования за счет средств обязательного медицинского страхования (ОМС), процедура экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) стала доступной в большинстве субъектов Российской Федерации (РФ). Однако по данным Счетной палаты РФ в ряде субъектов РФ1 не полностью используются ресурсы учреждений здравоохранения, высока длительность ожидания, доступность ограничена необходимостью оплаты пациентами преимплантационного генетического тестирования, лекарственного сопровождения в посттрансферный период, услуг по хранению криоконсервированных эмбрионов.

При этом если для контроля эффективности ВРТ на уровне медицинских организаций успешно используются 2 группы показателей – эмбриологические (уровень оплодотворения (fertilization rate), частота бластуляции (blastocyst rate)) и клинические (частота наступления биохимической беременности (pregnancy rate), частота наступления клинической беременности (clinical pregnancy rate), частота наступления многоплодной беременности (multiple pregnancy rate), частота прогрессирующей беременности (ongoing pregnancy rate), частота живорождения (take home baby rate)), то для оценки организации медицинской помощи и ее эффективности на территориальном уровне используются, как правило, показатели выполнения плана реализации Национального проекта «Демография» и достижения плановых показателей базовой программы ОМС. Для проведения сравнительного анализа организации медицинской помощи бесплодным супружеским парам и ее эффективности в субъектах РФ необходимо определить индикаторы, базирующиеся на официальных статистических данных.

Материалы и методы

С целью оценки частоты использования программ ВРТ и их эффективности проведен анализ информации, предоставленной органами управления здравоохранения Белгородской, Брянской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской областей Центрального федерального округа Российской Федерации (ЦФО), курируемых ФГБУ «Ивановский научно-исследовательский институт материнства и детства имени В.Н. Городкова» Минздрава России по профилю «акушерство и гинекология», в том числе 240 отчетных форм федерального статистического наблюдения (ФСН) за 2017–2021 гг.: 80 форм ФСН № 30 «Сведения о медицинской организации», 80 форм ФСН №232 (вкладыш к форме № 32 «Сведения о регионализации акушерской и перинатальной помощи в родильных домах (отделениях) и перинатальных центрах» и 80 форм ФСН № 62 «Сведения о ресурсном обеспечении и об оказании медицинской помощи населению». В 2017–2021 гг. из 16 субъектов РФ 15 располагали трехуровневой системой перинатальной помощи; в Костромской области отсутствовали учреждения родовспоможения высокой степени риска, однако все (100,0%) беременности, наступившие после применения ВРТ завершились в учреждении второго уровня, имеющего в составе коечного фонда койки реанимации новорожденных и интенсивной терапии (для взрослых), а количество родов после ВРТ за пределами региона не превышало 2,7%.

Статистический анализ

При статистической обработке полученных данных использованы методы описательной статистики: расчет относительных величин (интенсивных и экстенсивных), средних величин и их доверительных интервалов (ДИ), значений квартилей, табличный, графический методы с использованием офисного приложения Exel, входящего в стандартный пакет программ Microsoft Office для персонального компьютера.

Результаты и обсуждение

Для оценки эффективности организации медицинской помощи при бесплодии с применением ВРТ на территориальном уровне ранее было предложено несколько индикаторов/критериев:

- частота применения ВРТ в регионе (число программ ВРТ, выполненных за счет базовой программы ОМС, в расчете на 100 000 женщин в возрасте 15–44 лет) – позволяет оценить доступность ВРТ в регионе;

- доля ВРТ-беременностей (доля программ ВРТ, завершившихся клинической беременностью, подтвержденной при ультразвуковом исследовании) – позволяет оценить эффективность программ ВРТ, пороговое значение – 30%2;

- региональная стоимость ВРТ-беременности (соотношение затрат на проведение программ ВРТ к числу ВРТ-беременностей) – позволяет оценить стоимость достижения беременности в результате применения программы ВРТ;

- показатель концентрации ВРТ-родов (удельный вес родов после ВРТ в учреждениях родовспоможения третьего уровня: 75–100% – высокий уровень концентрации, 50–75% – средний, ниже 50% – низкий), позволяющий оценить регионализацию перинатальной помощи при ВРТ-родах [6, 7].

Использование предложенных индикаторов позволило проводить сравнительную оценку эффективности организации медицинской помощи при бесплодии на территориальном уровне [6, 7].

Достижение порогового уровня концентрации ВРТ-родов за период 2017–2021 гг. и обновление нормативно-правового обеспечения акушерско-гинекологической службы3, предписывающего родоразрешение женщин с ВРТ-беременностью в медицинских организациях (МО) второго уровня, и только при наличии показаний – в МО третьего уровня, обусловило необходимость пересмотра показателей, позволяющих оценить эффективность организации медицинской помощи при лечении бесплодия с применением ВРТ. Мы предлагаем заменить показатель концентрации ВРТ-родов на показатель «доля ВРТ-родов» (удельный вес ВРТ-родов от общего числа родов в МО родовспоможения региона), позволяющий оценить вклад ВРТ в рождаемость на региональном уровне. Кроме того, отсутствие соответствующих разделов в формах ФСН, недостаточная заинтересованность органов управления здравоохранения в сборе информации о количестве проведенных программ ВРТ за счет всех источников финансирования, в том числе в МО частной формы собственности, обусловило отказ от индикатора «региональная стоимость ВРТ-беременности».

После расчета предложенных показателей необходимо провести расчет значений квартилей и ранжирование полученных значений. Для критериев «частота применения ВРТ в регионе» и «доля ВРТ-родов» значениям ниже Q1 присваевается 3 балла (неоптимальное значение), между Q1–Q3 – 2 балла (субоптимальное/пограничное значение), и выше Q3 – 1 балл (оптимальное значение); для критерия «доля ВРТ-беременностей» значениям ниже Q1 присваивается 4 балла (неоптимальное значение), между Q1–Q3 – 2–3 балла (субоптимальное/пограничное значение), и выше Q3 – 1 балл (оптимальное значение). После суммирования балльных оценок и расчета значений квартилей возможно проведение оценки эффективности организации медицинской помощи при бесплодии на территориальном уровне:

- высокая эффективность – значения суммы баллов ниже Q1;

- средняя эффективность – значения суммы баллов между Q1–Q3;

- низкая эффективность – значения суммы баллов выше Q3.

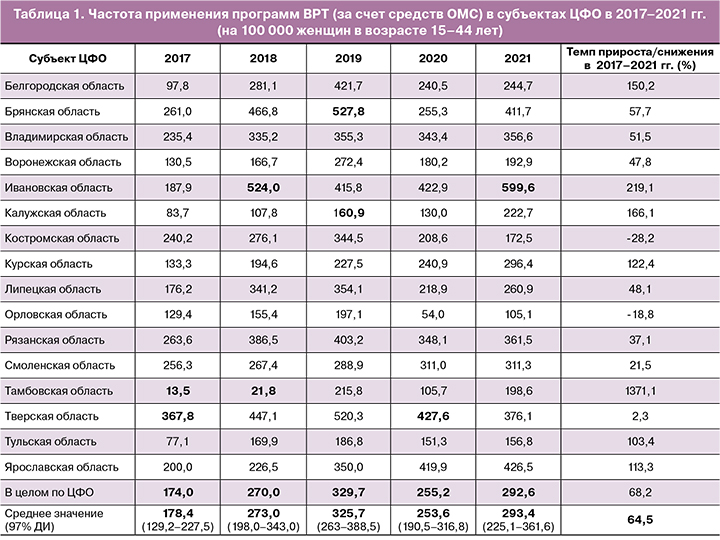

Частота применения ВРТ в России в 2019 г. составила 561 на 100 000 женщин в возрасте 15–44 лет, в мире – колеблется от 237 до 1250 циклов на 100 000 женщин в возрасте 15–44 лет ежегодно [8]. Частота программ ВРТ (оплаченных из средств базовой программы ОМС) за период 2017–2021 гг. возросла в среднем по ЦФО на 64,5% (со 178,4 до 293,4 на 100 000 женщин в возрасте 15–44 лет) (табл. 1).

Максимальный прирост (на 1371,1%) частоты программ ВРТ отмечен в Тамбовской области, максимальное снижение (на 28,2%) – в Костромской области.

За анализируемый период максимальное значение частоты ВРТ в среднем по округу отмечено в 2019 г.: 325,7 на 100 тыс. женщин в возрасте 15–44 лет; в 2020 г. произошло снижение на 22,1% (до 253,6), обусловленное ограничениями, связанными с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, с последующим увеличением на 15,7% (до 293,4) в 2021 г.

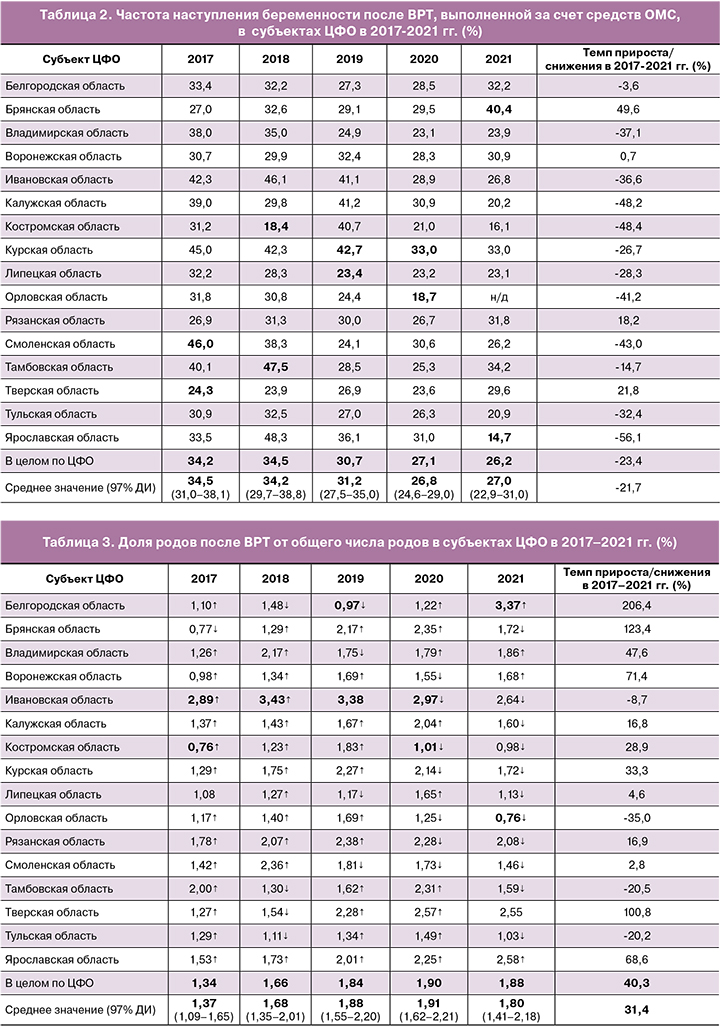

Пороговое значение показателя частоты наступления беременности после программ ВРТ уже в 2017 г. было достигнуто в 13 из 16 субъектов ЦФО, ниже рекомендованного 30-процентного уровня зарегистрировано в 3 регионах – в Брянской (27,0%), Рязанской (26,9%), Тверской (24,3%) областях (табл. 2).

Наиболее высокой была частота наступления беременности после ВРТ в Смоленской (46,0%), Курской (45,0%), Ивановской (42,3%) областях.

За пятилетний период максимально высокие значения показателя частоты наступления беременности после ВРТ имели место в 2017–2018 гг. – 34,5% и 34,2% соответственно, снизившись к 2021 г. до 27,0%. За период 2017–2021 гг. в целом по ЦФО произошло снижение частоты наступления беременности на 23,4%, динамика в субъектах ЦФО была разнонаправленной. Снижение показателя зарегистрировано в 12 областях: в Ярославской – на 56,1%, в Костромской – на 48,4%, в Калужской – на 48,2%, в Смоленской – на 43,0%, в Орловской – на 41,2%, во Владимирской – на 37,1%, в Ивановской – на 36,6%, в Тульской – на 32,4%, в Липецкой – на 28,3%, в Курской – на 26,7%, в Тамбовской – на 14,7%, в Белгородской – на 3,6%; повышение – в 3 субъектах: в Брянской области – на 49,6%, в Тверской – на 21,8%, в Рязанской – на 18,2%. В Воронежской области в 2017–2021 гг. имело место близкое к пороговому значение частоты наступления беременности (темп снижения составил 0,7%). В 2021 г. наиболее высокой была частота наступления беременности после программ ВРТ в Брянской области (40,4%), наиболее низкой (14,7%) – в Ярославской области.

В 2017 г. в ЦФО произошло 2458 родов после ВРТ, их вклад в общее число родов составил 1,34%, был наиболее высоким в Ивановской области (2,89%), наименьшим – в Костромской области (0,76%) (разница в значении показателей – 3,8 раза) (табл. 3).

В среднем по ЦФО доля родов в результате применения ВРТ в 2017–2021 гг. увеличилась с 1,37% до 1,80% (темп прироста составил 31,4%), в том числе в Белгородской области – на 206,4% (с 1,1 до 3,37% соответственно), в Брянской области – на 123,4% (с 0,77% до 1,72% соответственно). В 2017–2020 гг. доля ВРТ-родов была наиболее высокой в Ивановской области, в 2021 г. – в Белгородской области. В анализируемом периоде ежегодный прирост доли ВРТ-родов имел место в Ярославской области. Прирост, имевший место в 2017–2019 гг. в большинстве субъектов ЦФО РФ, в 2020–2021 гг. сменился снижением в Ивановской, Костромской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской областях, в 2021 г. – в Брянской, Тамбовской, Калужской, Тульской областях.

После суммирования балльных оценок индикаторов, рассчитанных по данным за 2021 г., регионы были разделены в зависимости от уровня эффективности организации медицинской помощи при бесплодии с применением ВРТ (табл. 4):

- высокий уровень эффективности (высокая/средняя частота применения ВРТ в субъекте РФ, высокая частота ВРТ-беременностей, высокий/средний удельный вес ВРТ-родов): Ивановская, Тверская, Белгородская, Брянская области;

- средний уровень эффективности с тенденцией к высокому (средняя частота применения ВРТ в субъекте РФ, высокая/средняя/низкая частота ВРТ-беременностей, высокий/средний удельный вес ВРТ-родов): Курская, Рязанская, Тамбовская, Ярославская области;

- средний уровень эффективности с тенденцией к низкому (средний/низкий уровень частоты применения ВРТ, средняя/низкая частота ВРТ-беременностей, средний/низкий удельный вес ВРТ-родов): Владимирская, Смоленская, Воронежская, Калужская, Липецкая области;

- низкий уровень эффективности ВРТ (низкий уровень частоты применения ВРТ, низкая частота ВРТ-беременностей, низкий удельный вес ВРТ-родов): Орловская, Тульская, Костромская области.

В 2021 г. по сравнению с 2017 г. суммарная эффективность организации медицинской помощи при бесплодии с применением ВРТ сохранилась на высоком уровне в Ивановской области, на среднем уровне – во Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Рязанской, Тамбовской, Ярославской областях, на низком – в Тульской области.

Повышение эффективности организации медицинской помощи при бесплодии отмечено в Белгородской, Брянской, Тверской областях (со среднего уровня до высокого), в Воронежской области – с низкого уровня до среднего; понижение эффективности с высокого уровня до среднего – в Смоленской области, со среднего до низкого – в Костромской, Орловской областях.

Заключение

Результаты анализа статистических данных свидетельствуют о повышении активности субъектов ЦФО в применении ВРТ при оказании медицинской помощи при бесплодии в 2017–2021 гг. на 64,5%; при этом соотношение максимального и минимального значений показателя снизилось с 27 до 5,7 раза соответственно. Зарегистрирован рост удельного веса ВРТ-родов в общем числе родов на 31,4%, сопровождавшийся увеличением среднетерриториальных различий с 3,8 до 4,4 раз, произошло снижение эффективности ВРТ, оцениваемой по частоте наступления беременности, на 21,7% (среднетерриториальные различия возросли с 1,9 до 2,7 раза).

Предлагаемые индикаторы могут быть использованы органами управления здравоохранения субъектов РФ в качестве дополнительных критериев качества и доступности медицинской помощи при формировании и реализации территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.