Нарушения менструальной и репродуктивной функций женщины нередко взаимосвязаны с различными эндокринопатиями и проявляются овуляторной дисфункцией, бесплодием, аномальными маточными кровотечениями и невынашиванием беременности [1–3]. В структуре причин эндокринного бесплодия гипопитуитаризм (ГП) не относится к числу распространенных заболеваний в силу сложности диагностики и лечения. Перед акушером-гинекологом возникает ряд вопросов по лечению бесплодия, планированию беременности и тактике ведения беременных на фоне такой сложной проблемы, как ГП.

ГП – эндокринное заболевание, обусловленное частичным или полным снижением секреции одного или более гормонов аденогипофиза. Как правило, встречается изолированный дефицит соматотропного гормона (СТГ), но он может сочетаться с недостаточной выработкой других тропных гормонов: тиреотропного (ТТГ) и адренокортикотропного (АКТГ) гормонов гипофиза. Частота ГП в детском возрасте колеблется от 1:4000 до 1:10 000 [4].

Различают врожденный и приобретенный ГП. Врожденный ГП развивается в результате пренатальной и родовой травмы, также может быть вызван генетическими мутациями. Помимо этого, врожденный ГП может быть составной частью врожденных «синдромов дефекта среднего мозга». Приобретенный ГП является следствием опухолевого процесса, травм, инфекций, сосудистых поражений, облучения, токсического воздействия, инфильтративных и различных неврологических заболеваний [4, 5].

Первым диагностическим маркером ГП является снижение секреции СТГ, затем может присоединиться недостаточность ТТГ и АКТГ. Гораздо реже развивается несахарный диабет (при поражении гипоталамических ядер или повреждении воронки гипофиза) [4, 5].

Дефицит гонадотропинов клинически не проявляется у детей раннего и препубертатного возраста, поскольку низкие уровни лютеинизирующего (ЛГ) и фолликулостимулирующего (ФСГ) гормонов характерны и для здоровых детей данного возраста.

Вторичный гипогонадизм диагностируется на основании отсутствия признаков начала полового развития при костном возрасте 12 лет у девочек, низких базальных концентрациях половых гормонов, а также сниженного ответа ЛГ и ФСГ на стимуляцию гонадотропин-рилизинг-гормоном [5–7].

При этом алгоритм лечения бесплодия у женщин с гипоталамо-гипофизарной недостаточностью предполагает несколько этапов. Первый этап – подготовительный, проведение заместительной, циклической терапии эстрогенами и гестагенами 3–6 месяцев. Второй этап – индукция овуляции с использованием прямых стимуляторов яичников в течение 3–6 месяцев. В отсутствие эффекта от стимуляции овуляции – экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) с переносом эмбриона на фоне индукции суперовуляции в течение 6 месяцев [8–13].

Клиническое наблюдение

На прием к акушеру-гинекологу обратилась пациентка с жалобами на отсутствие наступления беременности в течение 2 лет регулярной половой жизни без контрацепции.

Установлено, что с 9-летнего возраста наблюдается у эндокринолога по поводу полигландулярной недостаточности. В 16 лет поставлен диагноз: Пангипопитуитаризм на фоне гипоплазии гипофиза. Вторичная надпочечниковая недостаточность. Гипоплазия щитовидной железы, вторичный гипотиреоз. Вторичный гипогонадотропный гипогонадизм. Вторичный остеопороз.

Из анамнеза известно, что ребенок родился от женщины 22 лет, от первой беременности, протекавшей с острым пиелонефритом в 24 и 28 недель [14]. Произошли своевременные роды в сроке 39 недель в чисто ягодичном предлежании. Масса при рождении – 2500 г, рост – 45 см, оценка по шкале Апгар – 7/9 баллов. В 3 месяца обследована по поводу вялости, плохого аппетита, желтушности кожных покровов. Поставлен диагноз: Внутриутробный сепсис. Перинатальная энцефалопатия. Тимомегалия.

С 6 лет отмечается задержка в росте (табл. 1).

Установлено, что близкие родственники имеют невысокие показатели роста, отмечается наследственная семейная низкорослость (табл. 2). Из анамнеза установлено, что никто из них не имеет нарушений функции гипофиза, менструальная и репродуктивная функции у женщин близкого родства не нарушены.

В 9-летнем возрасте по данным ультразвукового исследования выявлена гипоплазия щитовидной железы, диагностирован гипотиреоз [1, 3, 11].

В 1999 г. в 11 лет с жалобами на задержку физического развития направлена в РДКБ ФГАОУ ВО «РНИМУ им. Н.И. Пирогова» Минздрава России.

Данные обследования: кариотип 46ХХ, в общих и биохимических анализах без патологии. Гормональное исследование: ТТГ – 0,0 мМЕ/мл, проведение функциональных проб подтвердило дефицит гормона роста. Поставлен диагноз: Церебрально-гипофизарный нанизм (дефицит СТГ). Гипотиреоз.

Назначена заместительная терапия гипотиреоза гормонами щитовидной железы и недостаточности СТГ – генноинженерным гормоном роста.

В 2002 г., в 12,5 лет, по результатам гормонального исследования выявлена вторичная надпочечниковая недостаточность. Поставлен диагноз: ГП (дефицит СТГ, ТТГ, АКТГ). Вторичная надпочечниковая недостаточность. Гипотиреоз.

В 2003 г., в 14 лет, по результатам остеоденситометрии выявлен остеопороз.

В 2004 г., в 15 лет, на основании отсутствия вторичных половых признаков, по результатам гормонального исследования, функциональных проб, ультразвукового исследования органов малого таза (гипоплазия матки, гипоплазия яичников) поставлен диагноз: Вторичный гипогонадотропный гипогонадизм. В дополнение к проводимому лечению назначен препарат этинилэстрадиола.

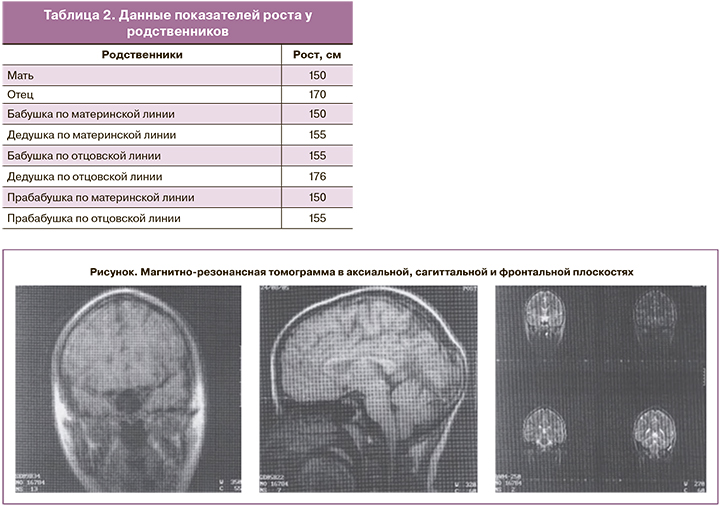

В 2005 г., в 16 лет, проведена магнитно-резонансная томография головного мозга: гипоплазия гипофиза (рисунок).

В 2006 г., в 17 лет, учитывая отсутствие менструальноподобной реакции, назначены эстроген-гестагенные препараты.

В течение нескольких лет планировала беременность, неоднократно проходила лечение в эндокринологическом отделении ОБУЗ «Городская клиническая больница № 4» г. Иваново. Постоянно получала заместительную гормонотерапию: лечение гипотиреоза, надпочечниковой недостаточности, остеопороза.

В 30 лет пациентка с диагнозом: «Первичное бесплодие. Пангипопитуитаризм на фоне гипоплазии гипофиза. Вторичная надпочечниковая недостаточность в стадии медикаментозной компенсации. Гипоплазия щитовидной железы, вторичный гипотиреоз в стадии медикаментозной компенсации. Вторичный гипогонадотропный гипогонадизм. Гипоплазия матки. Гипоплазия яичников. Вторичный остеопороз поясничного отдела позвоночника. Хронический пиелонефрит. Бронхиальная астма» была направлена в отделение вспомогательных репродуктивных технологий ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии» МЗ РФ для проведения программы ЭКО.

По результатам анализа эякулята супруга пациентки диагностирована нормозооспермия.

В качестве 1-го этапа пациентка в течение 2 лет получала заместительную гормональную терапию. Спустя 2 года проведена контролируемая овариальная стимуляция препаратом менопаузального гонадотропина человека в течение 22 дней, суммарная доза 1650 МЕ. В связи с отсутствием роста фолликулов снята с протокола ЭКО. Спустя 3 месяца пациентке проводилась повторная стимуляция овуляции препаратом менопаузального гонадотропина человека в суммарной дозе 3300 МЕ в течение 19 дней на фоне антагониста гонадотропин рилизинг-гормона. Триггер овуляции – рекомбинантный хориогонадотропин альфа 6500 Ед. В связи с ростом более 7 фолликулов 15 мм и более пациентка переведена в протокол ЭКО. Трансвагинальная пункция фолликулов и аспирация 7 преовуляторных ооцитов – без технических сложностей. На 4-й день произведен перенос 1 эмбриона без технических сложностей. Криоконсервация 5 эмбрионов.

Уровень хорионического гонадотропина на 14-й день после переноса эмбриона составил 505 МЕ/л. По данным ультразвукового исследования органов малого таза на 28-й день после переноса эмбриона в полости матки визуализируется одно плодное яйцо, содержащее эмбрион, сердцебиение эмбриона определяется.

Беременность протекала под регулярным наблюдением акушера-гинеколога и эндокринолога. Во время беременности пациентка получала заместительную терапию препаратами. Уровни кортизола, ТТГ, тироксина, трийодтиронина при беременности соответствовали нормальным значениям.

Пациентка неоднократно была госпитализирована в клинику ФГБУ «НИИ МиД им. В.Н. Городкова» Минздрава России с угрозой прерывания беременности. Проводилась сохраняющая терапия с положительным эффектом. При беременности наблюдалось повышение артериального давления до 160/100 мм рт. ст., с целью коррекции которого проводилась гипотензивная терапия. При ультразвуковом исследовании – краевое предлежание плаценты. Также пациентке на фоне беременности был диагностирован несахарный диабет и назначено его последующее лечение. В течение всей беременности пациентка продолжала находиться под тщательным наблюдением эндокринолога, постоянно проводилась коррекция терапии гипотиреоза, надпочечниковой недостаточности, лечение остеопороза, несахарного диабета.

В 38 недель беременности пациентке произведено плановое кесарево сечение в нижнем маточном сегменте поперечным разрезом ввиду краевого предлежания плаценты. На 3-й минуте извлечена живая доношенная девочка массой 2450 г, длиной 47 см с оценкой по шкале Апгар 8/9 баллов. Послеродовый период протекал без осложнений. Женщина с ребенком выписаны из стационара на 7-е сутки после родоразрешения. В связи с гипогалактией ребенок находится на смешанном вскармливании. В настоящее время ребенок растет, развивается соответственно возрасту. На 30-е сутки жизни вес девочки составил 3100 г, рост 50 см, на 60-е сутки вес – 4250 г, рост – 56 см.

Рекомендовано продолжить наблюдение эндокринолога по месту жительства с коррекцией дозы заместительной терапии, а также динамическое наблюдение ребенка, рожденного от женщины с редкой эндокринопатией педиатром по месту жительства (контроль гормонов гипофиза и периферических гормонов, оценка физического развития).

Обсуждение

ГП является редким заболеванием эндокринной системы и включает синдромы эндокринной недостаточности, обусловленные выпадением одной или нескольких функций передней доли гипофиза. Недостаточная секреция вазопрессина при первичных гипофизарных заболеваниях наблюдается редко. Клинические симптомы связаны с этиологией ГП и с преобладанием дефицита определенного гормона [4–7].

Дефицит ТТГ приводит к гипотиреозу, характеризующемуся одутловатостью лица, огрубением голоса, брадикардией и повышенной чувствительностью к холоду. Беременность и роды у женщин с гипотиреозом характеризуются высокой частотой осложнений: ранних токсикозов, гипертензивных расстройств, хронической внутриутробной гипоксией плода, угрозы прерывания беременности, увеличения риска преждевременных родов [1, 3, 11].

Дефицит АКТГ сопровождается надпочечниковой недостаточностью с развитием выраженной слабости, артериальной гипотензии и непереносимостью стресса и инфекций.

Дефицит ЛГ и ФСГ приводит к задержке полового созревания у детей и выпадению менструальной функции у взрослых [4–7].

Структурные аномалии гипофиза и дефицит гормонов должны выявляться с помощью лабораторных исследований и визуализирующих методов (исследование уровня гормонов гипофиза и периферических гормонов, магнитно-резонансной томографии, компьютерной томографии) [4].

В настоящее время менструальная и репродуктивная функция женщины на фоне ГП изучены недостаточно полно, в литературе мало научных публикаций по ведению беременности у женщин с данной патологией, единичны случаи беременности при ГП и очень редко удается добиться рождения здорового ребенка.

Сложность ведения беременной с ГП обусловлена не только постоянным мониторированием и коррекцией гормонов гипофиза и периферических гормонов, но и последующим наблюдением ребенка [15]. Необходимость катамнестического наблюдения ребенка обусловлена неспецифичностью клинических проявлений в неонатальном периоде [7]. Клинические проявления, как правило, протекают под маской инфекционных заболеваний и неврологических нарушений. У новорожденных детей с врожденным ГП отмечаются гипогликемические состояния, синдром холестаза, артериальная гипотензия и брадикардия, а также мышечная гипотония и связанные с ней дыхательные нарушения. На первый план выходят гипогликемические состояния и синдром холестаза. Важно отметить, что у новорожденных детей гипогликемия, ассоциированная с дефицитом контринсулярных гормонов, нередко носит субклинический характер и может быть выявлена только при регулярном мониторинге. Неонатальный холестаз часто встречается в периоде новорожденности и может быть обусловлен различными факторами, среди которых ГП – одна из редких причин. К настоящему моменту до конца не известен механизм поражения печени при гормональном дефиците. На экспериментальных моделях было установлено, что кортизол, СТГ и тиреоидные гормоны влияют как на желчеобразование, так и на желчевыделение. Неспецифичность клинических проявлений ГП в неонатальном периоде, сложности интерпретации гормональных показателей и отсутствие характерных инструментальных признаков часто приводят к поздней диагностике ГП и несвоевременному началу заместительной терапии.

Заключение

Данное клиническое наблюдение является редким вариантом развития беременности на фоне выраженной эндокринопатии, которое завершилось рождением здорового ребенка. У врачей различных специальностей должна быть повышенная настороженность в плане диагностики, лечения и планирования беременности на фоне редких эндокринных заболеваний. Данное клиническое наблюдение, безусловно, может быть полезным в клинической практике акушера-гинеколога, эндокринолога (в том числе, детского) и педиатра.