В последнее время медицинское сообщество во всем мире уделяет огромное внимание проблеме дефицита витамина D, который достиг уровня пандемии. Уже давно ученые перестали считать дефицит витамина D исключительно педиатрической проблемой, так как доказана четкая связь недостаточности/дефицита витамина D с более чем сотней заболеваний у взрослых. В том числе низкий уровень витамина D ассоциирован со снижением репродуктивной функции у женщин и мужчин, избыточной массой тела, заболеваниями центральной нервной системы и многими другими [1, 2].

На сегодняшний день существуют данные о влиянии витамина D на эффективность программ вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ). По данным ряда исследований, витамин D непосредственно влияет на процессы, участвующие в реализации репродуктивной функции женщины [3]. Витамин D обладает широким диапазоном фундаментальных биологических функций: участвует в поддержании кальциевого гомеостаза, модуляции воспалительных реакций, иммунного ответа, росте и дифференцировке клеток. Метаболиты витамина D осуществляют аутокринную и паракринную функции в контроле пролиферации и дифференцировки клеток. На сегодня активно обсуждаются так называемые «неклассические» эффекты витамина D, среди которых важную роль отводят регуляции фертильности [4].

Клеточные эффекты витамина D и его метаболитов очень сложные и осуществляются главным образом через внутриядерные VDR при посредничестве лиганд-активированного фактора транскрипции, который принадлежит к ядерным гормон-рецепторам [5]. Связывание лиганда с рецептором инициирует каскад событий, которые включают фосфорилирование рецептора и ядерную транслокацию, набор и затем гетеродимеризацию с 9-цис-ретиноевым рецептором (RXR). Гетеродимер VDR/RXR в свою очередь образует комплекс с витамин D-связывающим белком (VDR) и ко-регуляторным белком, соединяющихся с витамин D-реагирующим элементом в промоторной области генов-мишеней, что позволяет регулировать транскрипцию тканеспецифических генов [6]. Геномной путь, ведущий к изменениям в генной транскрипции, занимает от нескольких часов до нескольких дней [7]. Хотя эффект активного 1,25(OH)2D на клетках-мишенях прежде всего отражает геномную активность, более поздние данные свидетельствуют о наличии дополнительного негеномного механизма сигнализации через мембраны, ассоциированные со стероидсвязанным рецептором быстрого реагирования (MARRS), что приводит к более быстрому ответу, от секунд до нескольких минут [7, 8]. Наличие такого механизма предполагается в различных тканях, включая кишечник, кости, паращитовидные железы, печень, моноциты и в панкреатических бета клетках [9, 10]. Вместе с тем сигнализация с помощью VDR также связана с экспрессией гена CYP19 (ароматазы), функционально объединяющего витамин D с семьей репродуктивных стероидных гормонов [11, 12]. Важную роль в биологическом действии витамина D играют также ферменты CYP27B1 и CYP24A1, осуществляющие регуляцию синтеза и катаболизма витамина в печени и почках.

Рецептор витамина D кодируется геном VDR, полиморфизм которого модулирует биологические эффекты витамина D.

Полиморфизм: 283 A>G (Bsml). Вариант A (обозначаемый также «B» или BsmI-) связан с повышенной экспрессией гена и повышает сывороточный уровень 1,25(OH)2D по сравнению с вариантом G («b» или BsmI+) [13, 14]. Данный полиморфизм имеет выраженное неравновесное сцепление с рядом других функциональных полиморфизмов ApaI, TaqI и poly-A. Показано, что носители аллеля A обладают более высокой чувствительностью к высоким дозам витамина D3 [15]. В европейских популяциях оба аллеля встречаются примерно с равной частотой, в азиатской преобладает G.

Полиморфизм: 2A>G (Lys2Arg) (FokI). Существуют два кодона инициации трансляции (ATG) в ДНК последовательности рецептора витамина D человека [16]. FokI полиморфизм во втором экзоне гена VDR обусловлен заменой тимина на цитозин в первом из двух сайтов инициации трансляции, что приводит к синтезу укороченного на три аминокислоты белка (трансляция начинается со второго сайта инициации, лежащего на три кодона дальше). Активность по реализации эффектов 1,25(OH)2D выше у короткого варианта белка, чем у длинного [17].

Исследование полиморфизма гена VDR может способствовать пониманию особенностей биологического эффекта витамина D в программах ВРТ.

Цель исследования: изучить значимость полиморфизмов гена рецептора витамина D (VDR) как молекулярно-генетического маркера при оценке частоты имплантации и наступления клинической беременности, характера оогенеза и эмбриогенеза в программах ВРТ.

Материал и методы исследования

На базе отделения ВРТ в лечении бесплодия, лаборатории молекулярно-генетических методов и научно-диагностической лаборатории ФБГУ Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова Минздрава России проведено проспективное исследование случай-контроль.

Исследовались 2 полиморфных локуса гена рецептора витамина D: VDR 283 A>G (Bsml) [rs1544410]; VDR 2A>G (Lys2Arg) (FokI) [rs10735810]. Генотипирование производилось методом полимеразной цепной реакции с анализом кривых плавления модифицированным методом «примыкающих проб». ДНК для генотипирования выделяли из образцов периферической крови взятой с ЭДТА в качестве антикоагулянта с помощью комплекта реагентов. Определение температуры плавления олигонуклеотидных проб проводили с помощью детектирующего амплификатора ДТ-96 (ООО «НПО ДНК-Технология», Россия).

Также у всех пациенток в день проведения трансвагинальной пункции яичников был определен уровень 25-ОН D в сыворотке крови иммуноферментным методом на иммунохемилюминесцентном анализаторе c использованием набора Vitamin D Total Elecsys, Hoffmann-La Roche.

В исследование были включены 142 пациентки, проходившие лечение методом ЭКО/ИКСИ, которые соответствовали критериям включения (возраст 18–36 лет, женское бесплодие трубного происхождения, мужской фактор бесплодия с невыраженной патозооспермией, регулярный менструальный цикл, перенос эмбрионов на стадии бластоцисты на 5-е сутки после оплодотворения) и исключения (эндокринный фактор бесплодия, эндометриоз III–IV степени распространения, генетические аномалии, пороки развития половых органов и др.). В зависимости от уровня витамина D в сыворотке крови все женщины была разделена на 3 группы: I группа – женщины с дефицитом 25-ОН D в крови (<10 ii="" 25-oh="" d="" 10="" 29="" iii="" 25-oh="" d="" 30="" 100="" p="">

Стимуляция функции яичников проводилась по «короткому» протоколу. Всем пациенткам проводилась стимуляция суперовуляции со 2–3-го дня менструального цикла препаратами рекомбинантного ФСГ, продолжалась 9,8±0,9 дня. Ультразвуковой контроль динамики фолликулогенеза осуществлялся трансвагинально 4–5-кратно в течение стимуляции суперовуляции. При достижении диаметра максимального фолликула >14–15 мм ежедневно вводился препарат антагонист гонадотропин-рилизинг гормона (0,25 мг). Финальное дозревание фолликулов достигалось путем введения препарата хорионического гонадотропина (ХГЧ) (8000–10000 Ед).

Стимуляция функции яичников проводилась по «короткому» протоколу. Всем пациенткам проводилась стимуляция суперовуляции со 2–3-го дня менструального цикла препаратами рекомбинантного ФСГ, продолжалась 9,8±0,9 дня. Ультразвуковой контроль динамики фолликулогенеза осуществлялся трансвагинально 4–5-кратно в течение стимуляции суперовуляции. При достижении диаметра максимального фолликула >14–15 мм ежедневно вводился препарат антагонист гонадотропин-рилизинг гормона (0,25 мг). Финальное дозревание фолликулов достигалось путем введения препарата хорионического гонадотропина (ХГЧ) (8000–10000 Ед).

Трансвагинальная пункция фолликулов осуществлялась спустя 36 часов после введения ХГЧ. Оплодотворение аспирированных ооцитов проводилось как методом ЭКО, так и ИКСИ.

Эмбрионы классифицировались по морфологическим критериям в соответствии с классификацией, принятой Istanbul consensus workshop on embryo assessment (ESHRE, 2011) («модифицированная» классификация D. Gardner) [18].

Исследование было одобрено комитетом по этике ФГБУ НЦАГиП им. В.И. Кулакова МЗ РФ. Статистическая обработка данных выполнена с помощью пакета прикладных программ SPSS Statistics 21.0. В качестве меры центральной тенденции количественных признаков была выбрана медиана (Me), а в качестве интервальной оценки – верхний (H) и нижний квартили (L). Результаты представлены в виде Me (L-H). Для оценки значимости межгрупповых различий нескольких независимых выборок использовали тест Крускала–Уоллиса. В случае двух выборок применялся U-критерий Манна–Уитни для несвязанных совокупностей. Оценку соответствия выявленных частот генотипов закону Харди–Вайнберга проводили по критерию χ2 в сравнении с ожидаемыми частотами генотипов равновесного распределения. Достоверность различий в частоте встречаемости качественных признаков определяли по критерию χ2. Статистически значимыми считались различия при р<0,05. Отношение шансов (ОШ) приведено с 95% доверительным интервалом (ДИ).

Результаты исследования

Анализ возрастных характеристик пациенток, включенных в исследование, не выявил статистически значимых различий. Средний возраст женщин в I группе составил 30,4±4,4 года; во II группе – 31,3±3,0 года; в III группе – 31,1±3,3 года. По анамнестическим данным, росто-весовым показателям, типу и этиологии бесплодия группы пациенток были сравнимы между собой.

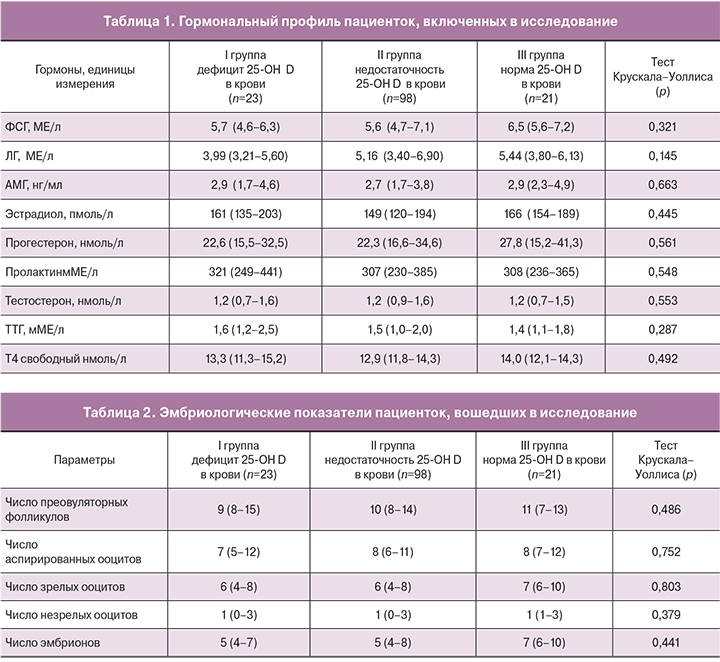

Пациентки в исследуемых группах были сопоставимы по параметрам овариального резерва (уровень ФСГ, антимюллерового гормона (АМГ) и количество антральных фолликулов в раннюю фолликулярную фазу по данным ультразвукового исследования органов малого таза). Также не было выявлено статистически значимых различий в частоте распространения гинекологических и экстрагенитальных заболеваний между группами. Уровень гормонов в плазме крови пациенток оценивался в раннюю фолликулярную фазу менструального цикла, уровень прогестерона – в лютеиновую фазу цикла. Данные гормонального профиля пациенток представлены в табл. 1.

При анализе эмбриологических показателей (табл. 2), таких как число преовуляторных фолликулов, аспирированных ооцитов, зрелых и незрелых ооцитов, полученных эмбрионов статистически достоверных различий между группами выявлено не было.

В результате проведенного исследования показано выраженное неравновесное сцепление исследуемых полиморфных локусов гена VDR. В дальнейшем в качестве маркера соответствующего гаплотипа использован локус VDR 2A>G (Lys2Arg) (FokI).

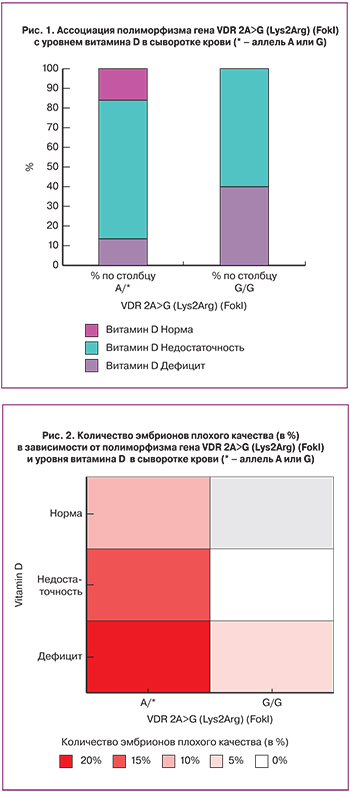

В ходе проведенного анализа ассоциации полиморфизма гена VDR с уровнем витамина D в сыворотке крови было установлено, что среди пациенток с генотипами А/G и А/А полиморфизма гена VDR 2A>G (Lys2Arg) (FokI) дефицит витамина D в сыворотке крови встречался у 13,4% женщин, недостаточность витамина D – у 70,1%, а нормальный уровень витамина D был выявлен у 16,5% женщин, включенных в исследование. В то время как среди пациенток с генотипом G/G полиморфизма гена VDR 2A>G (Lys2Arg) (FokI) у 40% пациенток был выявлен дефицит витамина D в крови и у 60% – недостаточность этого витамина. Пациенток с генотипом G/G полиморфизма гена VDR 2A>G (Lys2Arg) (FokI) и нормальным уровнем витамина D в сыворотке крови в нашем исследовании выявлено не было. Исходя из полученных результатов, носительство генотипа G/G данного полиморфизма более чем в 2 раза увеличивает вероятность дефицита витамина D в сыворотке крови (двухсторонний точный тест Фишера, р=0,005, ОШ=2,23 (95% ДИ=1,1–4,3)) (рис. 1).

При этом статистически значимой ассоциации полиморфизма гена VDR 2A>G (Lys2Arg) (FokI) с базальным уровнем ФСГ, ЛГ, АМГ, эстрадиола, прогестерона и тестостерона выявлено не было (тест Крускала–Уоллиса, р>0,05).

Кроме того, был проведен поиск ассоциации генотипа пациенток с качеством полученных ооцитов. При анализе распределения частоты генотипов исследуемого гена в зависимости от качества ооцитов не выявлена статистически значимая ассоциация полиморфизма гена VDR 2A>G (Lys2Arg) (FokI) со степенью зрелости ооцитов (тест Крускала–Уоллиса, р>0,05).

При проведении анализа ассоциации полиморфизма гена VDR 2A>G (Lys2Arg) (FokI) с количеством полученных эмбрионов в нашем исследовании не было выявлено статистически значимой связи (тест Крускала–Уоллиса, р>0,05).

Далее был проведен анализ ассоциации полиморфизма гена VDR 2A>G (Lys2Arg) (FokI) с качеством полученных эмбрионов при различных уровнях витамина D в сыворотке крови. При всех генотипах данного полиморфизма прослеживалось уменьшение количества эмбрионов плохого качества при увеличении уровня витамина D от дефицита к нормальному уровню в крови. При сравнении генотипов между собой было выявлено, что носительство генотипа G/G данного полиморфизма (по сравнению с генотипами A/A и A/G) более чем в 3 раза уменьшает риск получения эмбрионов плохого качества на 5-е сутки после оплодотворения (двухсторонний точный тест Фишера, р=0,012, ОШ=3,41(95% ДИ=1,05–11,1)) (рис. 2).

Прямой ассоциации полиморфизма гена VDR 2A>G (Lys2Arg) (FokI) с частотой имплантации и наступлением клинической беременности в стимулированных циклах ЭКО в ходе нашего исследования выявлено не было.

Обсуждение

Основной задачей при лечении бесплодия в программах ЭКО является получение достаточного числа зрелых ооцитов с целью выбора большего числа высококачественных эмбрионов для переноса в полость матки. Генетическая вариабельность представляется важным предиктором исходов программ ВРТ.

Учитывая данные зарубежных исследований, в нашей работе впервые было проведено изучение ассоциативной зависимости между значимым полиморфизмом гена рецептора витамина D VDR 2A>G (Lys2Arg) (FokI) c характером оогенеза и эмбриогенеза, частотой имплантации и наступлением клинической беременности в программах ВРТ.

Проведенные исследования ассоциации полиморфизма гена VDR 2A>G (Lys2Arg) (FokI) с уровнем витамина D в крови демонстрируют результаты, которые могут быть применены в клинической практике, в частности для повышения эффективности программ ВРТ у пациенток с генотипом G/G. У таких женщин выявлена большая вероятность дефицита витамина D и, как следствие, необходима коррекция уровня данного витамина перед программой ЭКО. Тем более, у пациенток с генотипом G/G даже при недостаточности витамина D в крови по сравнению с дефицитом, значительно снижается риск получения эмбрионов плохого качества, что в совокупности ведет к повышению эффективности программ ЭКО для таких женщин. Подтверждением того, что нормальный уровень витамина D в сыворотке крови повышает частоту имплантации и клинической беременности служат исследования, проведенные Ozkan и соавт. (2010), Polyzos и соавт. (2014) и Budick и соавт. (2014) [19–21].

Ассоциации полиморфизма гена VDR с частотой наступления беременности в программах ВРТ в проведенном исследовании выявлено не было. Можно предположить, что генетические маркеры определяют качество гамет, но не имплантационную способность эмбрионов и эндометрия. Выявленная ассоциация полиморфизма гена рецептора витамина D с эффективностью программ ВРТ опосредуется через детерминацию овариального ответа, качества ооцитов и эмбрионов [22].

Заключение

Полиморфизм гена VDR 2A>G (Lys2Arg) (FokI) является независимым фактором, способным прогнозировать уровень витамина D в сыворотке крови, который влияет на исходы программ ВРТ, а также качество эмбрионов, и может дополнить арсенал уже имеющихся маркеров.

В последнее время особую актуальность приобрело такое понятие, как персонифицированная медицина, достаточно новое для отечественной практики, широко внедряющееся в различные направления здравоохранения. Под этим подразумевают методы профилактики, диагностики и лечения, основанные на данных об индивидуальных особенностях пациента, в том числе и генетической предрасположенности к тому или иному состоянию или функции организма. Генотипирование пациенток с целью предикции, совместно с определением уровня витамина D в сыворотке крови, является перспективным и актуальным методом, который позволит в будущем индивидуализировать выбор метода лечения бесплодия и повысить эффективность программ ВРТ.