Экстрагенитальная патология является тем неблагоприятным фоном развития беременности, на котором сокращаются или ограничиваются возможности адаптационных механизмов, а также усугубляется все осложнения, возникающие во время беременности, родов и послеродовом периоде. По данным М.М. Шехтман [1], хроническими экстрагенитальными заболеваниями страдает 70% беременных. С экстрагенитальной патологией связано 17–20% материнской смертности [2–4].

Частота острого панкреатита у беременных составляет 1:3000–1:10000. Заболевание, как правило, связано с желчнокаменной болезнью и метаболическим синдромом. В большинстве случаев наблюдается обострение хронического рецидивирующего панкреатита во второй половине беременности, но более часто – после родов. Формы процесса различны: от легкого отека поджелудочной железы до ее некроза. Причинами, способствующими обострению панкреатита во время беременности и послеродовом периоде, являются нарушения равновесия вегетативной нервной системы, гиперлипидемия. Помимо этого, возникновение заболевания обусловлено еще и гормональной перестройкой организма в данном периоде, протекающей с явлением токсикоза, и нарушением кровоснабжения в поджелудочной железе [4–6].

У беременных может развиться и так называемый «метаболический» панкреатит. В первую очередь, это гиперлипидемия (гипертриглицеридемия), затем первичный гиперпаратиреоз, который в той или иной степени при беременности присутствует и сопровождается гиперкальциемией, повышением внутриклеточного кальция, что может приводить к деструкции ацинарных клеток [5–7].

Цель: оценить результаты ультразвукового исследования (УЗИ) и фиброгастродуоденоскопии (ФГДС) у беременных женщин с заболеваниями панкреатобилиарной системы для выбора рациональной тактики ведения беременности и профилактики возможных осложнений.

Материал и методы исследования

В исследование включены 260 женщин, из которых были сформированы три клинические группы. Первую (основную) группу составили 95 беременных с заболеваниями панкреатобилиарной системы, группу сравнения – 71 небеременная женщина репродуктивного возраста, находящаяся на лечении в хирургическом стационаре с заболеваниями панкреатобилиарной системы, контрольную группу – 94 беременные женщины без заболеваний панкреатобилиарной системы. Исследование проводилось на базе КГБУЗ КМКБСМП им. Н.С. Карповича г. Красноярска и КГБУЗ Родильный дом № 1, № 2, № 5 и КГБУЗ Родильный дом больницы № 20 имени И.С. Берзона г. Красноярска.

Описательная статистика результатов исследования представлена для относительных величин в виде процентных долей и их стандартных ошибок, для абсолютных – в виде средних арифметических (М) и стандартного отклонения (σ). В случае отсутствия нормального распределения признаков в описательной статистике использовались медиана (Ме) и перцентили (Р25, Р75). Значения средних величин отображались в этом случае как Ме (Р25; Р75). Проверка нормальности распределения признаков в группах наблюдения проводилась с использованием критерия Колмогорова–Смирнова.

Оценку статистической значимости различий при исследовании количественных показателей производили при помощи t-критерия Стьюдента для независимых выборок. Для оценки значимости статистических различий между исследуемыми группами при отсутствии нормального распределения признаков, подтвержденного по методу Колмогорова–Смирнова, проводили попарное тестирование групп по критерию Манна–Уитни. Различия во всех случаях оценивали как статистически значимые при р<0,05.

Результаты исследования и обсуждение

Средний возраст женщин основной группы составил 26,28±3,75 года (возраст беременных женщин варьировал от 18 до 37 лет). В контрольной группе средний возраст женщин составил 24,16±3,74 года (возраст беременных женщин варьировал от 17 до 35 лет). В группе сравнения средний возраст женщин составил 29,01±4,51 года (возраст женщин варьировал от 17 до 39 лет). При сравнении среднего возраста женщин исследуемых групп статистически значимых отличий не выявлено. Медиана возраста в исследуемых группах не различалась и составила 27,0.

Анализ течения беременности выявил, что в основной группе осложненное течение беременности наблюдалось в 100% (n=95) случаев, тогда как в контрольной группе – в 87% (n=82,6) случаев соответственно (p<0,01) (табл. 1).

Таким образом, нашим исследованием установлено, что беременность женщин основной группы чаще осложнялась угрозой прерывания в первой половине беременности, развитием преэклампсии, фетоплацентарной недостаточности и, как следствие, синдромом задержки роста плода (p<0,001).

Анализируя особенности течения заболеваний панкреатобилиарной системы в основной и группе сравнения, мы выявили, что женщины основной группы в 100% (n=95) случаев находились на лечении в хирургическом стационаре. Всем женщинам, находившимся в хирургическом стационаре, проводилась консервативная терапия, на фоне которой в 83,15% (n=79) случаев наблюдалась положительная динамика. При отсутствии положительной динамики от консервативной терапии в 16,8% (n=16) случаев проводилось оперативное лечение. После оперативного лечения, проведенного в первом триместре беременности, все беременности прервались выкидышем спустя 1–2 суток после операции, а при выполнении оперативного лечения во втором триместре беременности исход после операции был благоприятный, все женщины были выписаны с прогрессирующей беременностью.

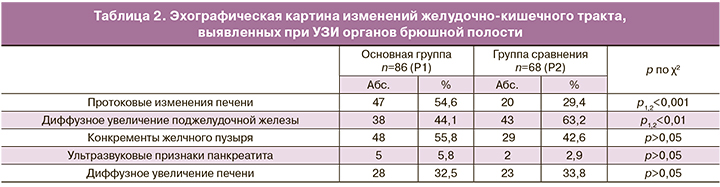

УЗИ органов брюшной полости выявило патологию у беременных в 90,5% (n=86) случаев, тогда как в группе сравнения патология была выявлена у женщин в 95,7% (n=68) случаев (p>0,05).

Признаки протоковых изменений печени выявлены в 54,6% (n=47) в основной группе и в 29,4% (n=20) случаев в группе сравнения (p<0,001). Конкременты желчного пузыря выявлены при проведении УЗИ в основной группе в 55,8% (n=48) случаев, в группе сравнения – в 42,6% (n=29) случаев. Ультразвуковые признаки диффузного увеличения поджелудочной железы определялись у женщин основной группы в 44,1% (n=38) случаев, тогда как в группе сравнения – в 63,2% (n=43) случаев. При анализе выявлено, что диффузное увеличение поджелудочной железы чаще диагностируется в группе сравнения, чем в основной группе (p<0,01).

Ультразвуковые признаки острого холецистита выявлены у беременных основной группы в 12,6% (n=12) случаев, в группе сравнения – в 12,7% (n=9) случаев (p>0,05). Хронический калькулезный холецистит выявлен в основной группе в 5,3% (n=5) случаев. Подтвержден блок желчного пузыря на вторые сутки госпитализации при проведении ультразвукового обследования у женщин основной группы в 5,3% (n=5) случаев. Ультразвуковые признаки панкреатита определялись у беременных основной группы в 5,8% (n=5) случаев и в 2,9% (n=2) случаев у женщин из группы сравнения (p>0,05). Диффузное увеличение печени выявлено при проведении ультразвуковой диагностики у беременных основной группы в 32,5% (n=28) и группе сравнения в 33,8% (n=23) случаев (p>0,05). Следовательно, при анализе диагностической значимости УЗИ выявлено, что выявление конкрементов желчного пузыря, признаков холецистита и признаков панкреатита не имеет статистически значимых различий в исследуемых группах, то есть ультразвуковое исследование имеет диагностическую ценность в выявлении заболеваний панкреатобилиарной системы как у небеременных женщин, так и у беременных (табл. 2).

Таким образом, при проведении ультразвуковой диагностики протоковые изменения печени чаще определялись в основной группе – 54,6%, чем в группе сравнения – 29,4% (p<0,001), а увеличение поджелудочной железы чаще определялось среди женщин группы сравнения – 63,2%, чем среди женщин основной группы – 44,1% (p<0,01).

С диагностической целью женщинам основной группы и группы сравнения, находящимся в хирургическом стационаре, была проведена ФГДС. Женщинам основной группы ФГДС выполнена в 44,2% (n=42) случаев. ФГДС была выполнена беременным с острым панкреатитом в 61,9% (n=26) случаев и в 38,1% (n=16) случаев – беременным с острым холециститом. В группе сравнения – это исследование было проведено женщинам в 73,2% (n=52) случаев. Анализ распределения женщин, которым выполнена ФГДС, по триместрам беременности, выявил, что в первом триместре это исследование выполнено в 11,9% (n=5) случаев, во втором – в 50% (n=21), и в третьем – в 38,1% (n=16) случаев. Таким образом, данный метод диагностики чаще был использован беременным в более поздние сроки гестации (p<0,01).

При проведении ФГДС в основной группе выявлена недостаточность кардии в 47,6% (n=20) случаев, в группе сравнения – в 46,3% (n=25) случаев (p>0,05). Картина эзофагита встречалась в основной группе в 21,4% (n=9) случаев и в группе сравнения – в 16,7% (n=9) случаев (p>0,05). В основной группе диффузный поверхностный гастрит выявлен при проведении ФГДС в 64,3% (n=27) случаев и группе сравнения – в 51,9% (n=28) случаев (p>0,05). Признаки дуоденогастрального рефлюкса отмечены в основной группе в 14,3% (n=6) случаев, и группе сравнения – в 13,0% (n=7) случаев (p>0,05). ФГДС выявила у женщин основной группы рефлюкс гастроэзофагит в 23,8% (n=10) случаев, в группе сравнения – в 18,5% (n=10) случаев (p>0,05). Очаговый гастрит был выявлен в основной группе в 11,9% (n=5) случаев, в группе сравнения – в 44,4% (n=24) случаев (p<0,001).

Результаты ФГДС в исследуемых группах имеют статистически значимые различия. ФГДС выполняют реже беременным с заболеваниями панкреатобилиарной системы, чем небеременным с заболеваниями панкреатобилиарной системы (p<0,001), что, как следствие, является причиной более низкой выявляемости сопутствующей патологии желудочно-кишечного тракта. Атрофический гастрит чаще диагностирован у женщин из группы сравнения (p<0,001). Мы получили данные о том, что ФГДС является ценным диагностическим методом в любом сроке беременности.

По данным ряда авторов [8, 9], панкреатит существенно не влияет на течение второй половины беременности и на ее исход, а при отсутствии признаков выраженного обострения не нарушает фетоплацентарного гомеостаза. Тем не менее, результаты проведенного исследования показывают, что женщины, страдающие хроническим панкреатитом и другими заболеваниями желудочно-кишечного тракта, составляют группу высокого риска и поэтому ведение беременных с заболеваниями панкреатобилиарной системы как на амбулаторном, так и на стационарном этапе должно быть организовано с точки зрения рациональной профилактики и мониторинга вышеуказанных осложнений.

Заключение

Таким образом, осложненное течение беременности диктует необходимость назначения и проведения беременным женщинам с заболеваниями панкреатобилиарной системы не только УЗИ, но и ФГДС, которая является более ценным диагностическим методом для выявления сопутствующей патологии желудочно-кишечного тракта в любом сроке беременности.