К воспалительным заболеваниям органов малого таза (ВЗОМТ) относят целый ряд нозологий, включая: эндометриты, сальпингиты, оофориты, тубоовариальные абсцессы, пельвиоперитониты. Под диагнозом «ВЗОМТ» могут подразумевать одно из вышеперечисленных заболеваний, либо их комбинацию.

Среди всех случаев гинекологических заболеваний в Российской Федерации (РФ), основная доля приходится на ВЗОМТ. Согласно данным, опубликованным Министерством здравоохранения РФ, частота заболеваемости сальпингитами и оофоритами в 2017 г. составила 256 875 случаев, (326,1 на 100 000 женского населения).

Следует отметить, что в структуре впервые выявленных случаев ВЗОМТ преобладают хронические формы. Клинические проявления ВЗОМТ, как правило, имеют стертый характер. Кроме того, особенностью патологий данной группы является прогрессивно-волновое течение. В связи с этим, возможности ранней диагностики ВЗОМТ ограничены. Зачастую пациентки обращаются за медицинской помощью несвоевременно, уже имея длительный анамнез заболевания и его осложнения (спайки, рубцовые процессы, трубная непроходимость) [1].

Еще одной проблемой, приводящей к переходу острой стадии воспалительного процесса в малом тазу в хроническую, является недостаточная эффективность стандартной терапии ВЗОМТ. В 15–25% случаев с хроническим эндометритом, даже после адекватно проведенного лечения отмечается довольно высокая частота обострений.

Снижение защитной функции организма, а также локальных протективных сил в органах женской репродуктивной системы также могут способствовать хронизации воспалительного процесса в малом тазу и рецидивированию заболевания [2].

Среди возможных осложнений ВЗОМТ выделяют: трубно-перитонеальное бесплодие, внематочную беременность, хроническую тазовую боль, тубоовариальный абсцесс, пельвиоперитонит, перигепатит (синдром Фитца-Хью-Куртиса) [2, 3]. Их развитие при ВЗОМТ обусловлено особенностями течения воспалительного процесса, в одной из стадий которого происходит фиброзирование очага воспаления. Формирование соединительной ткани вокруг зоны инфекционного воспаления позволяет отграничить ее от здоровых тканей. Нарушенная регуляция процесса фиброзирования, а также хронический характер воспалительного процесса, приводят к избыточной пролиферации фибробластов. В свою очередь, это ведет к образованию спаек, фиброзу и склерозу стромы органов малого таза. Спайки не только нарушают анатомическое взаиморасположение органов малого таза, но также как типичное проявление хронического воспаления, ассоциированы с иммуннокомпетентными клетками, цитокинами, а также могут содержать частицы болезнетворных бактерий и антигенных комплексов, что в свою очередь, способствует дальнейшему течению воспалительного процесса [4]. Ретроспективный анализ 752 больных со спаечной болезнью показал, что у 61% пациенток в анамнезе были воспалительные заболевания придатков матки [5].

Ограничение зоны инфекционного воспаления соединительной тканью приводит и к другому негативному последствию – затруднению проникновения лекарственных средств в патологический очаг. Это обусловлено связывающими свойствами гиалуроновой кислоты, а также миграцией фибробластов, создавая естественный барьер для транспорта молекул. В результате уменьшения биодоступности лекарственных препаратов, снижается эффективность этиотропной терапии ВЗОМТ [6].

Выбор антибактериальной терапии при ВЗОМТ, как правило, осуществляется эмпирическим путем. При этом не всегда стоит опираться на результаты микробиологических исследований – нередко они несут в себе ложную информацию, в связи с тем, что при заборе материала происходит обсеменение микроорганизмами из нижних половых путей. Комплексная терапия включает назначение нестероидных противовоспалительных препаратов, подавляющих синтез медиаторов и модуляторов воспаления. Отдельное внимание следует уделить восстановлению морфофункционального потенциала поврежденных тканей: проведению коррекции метаболических нарушений и последствий ацидоза, восстановлению гемодинамики и активности рецепторного аппарата эндометрия. Одним из наиболее важных принципов патогенетической терапии ВЗОМТ является подавление синтеза соединительной ткани в очаге хронического воспаления, что обеспечивает, предотвращение образования новых и разрешение уже сформированных спаек в малом тазу. Кроме того, это позволяет улучшить проникновение препаратов сопутствующей терапии (к примеру, антибактериальных) в пораженную ткань. Вышеуказанными фармакологическими свойствами обладает препарат Лонгидаза, имеющий выраженный и пролонгированный терапевтический эффект за счет высокомолекулярного носителя [7]. Безопасность его применения доказана многолетним опытом применения и подтверждена рядом исследовательских работ [8, 9].

Учитывая вышеизложенное, целью данного исследования явилось сравнение исходов комплексной терапии пациенток с ВЗОМТ на фоне применения препарата Лонгидаза с исходами терапии пациенток без использования данного препарата.

Материал и методы исследования

Настоящее неинтервенционное открытое сравнительное исследование проведено на базе 2 клинических центров: ГБУЗ «Краевая клиническая больница № 2» МЗ Краснодарского края и ГБУЗ Тюменской области «Перинатальный центр». С учетом цели работы, было включено 240 амбулаторных пациенток в возрасте от 18 до 45 лет включительно, с установленным диагнозом острого или хронического (в фазе обострения) ВЗОМТ.

В 1 (основную) группу вошли 170 женщин (средний возраст 31,25±5,89 года, средний индекс массы тела (ИМТ) – 23,58±3,5 кг/м2), которым был назначен препарат Лонгидаза 3000 МЕ в составе комплексной терапии ВЗОМТ в виде суппозиториев 1 раз в 3 дня общим курсом 20 введений. 2 группа (контроля) была представлена 70 пациентками (средний возраст 31,66±5,52 года, средний ИМТ – 21,91±3,42 кг/м2), принимавшими базисную терапию, направленную на лечение ВЗОМТ.

В исследование не включали пациенток, отягощенных острыми воспалительными заболеваниями брюшной полости и органов мочевыделительной системы, с удаленной маткой и придатками матки, врожденными аномалиями развития органов малого таза, эндокринными (сахарный диабет 1 и 2 типа, врожденная гиперплазия коры надпочечников, синдром тестикулярной феминизации, эндогенный гиперкортицизм, андроген-секретирующая опухоль) и аутоиммунными заболеваниями по данным анамнеза.

Период наблюдения за больными с момента включения в исследования продолжался 2 месяца, с промежуточными этапами оценки на 6, 12 и 30 день. Все обследования пациенток и назначения терапии выполнялись врачом-исследователем в рамках рутинной клинической практики исследовательских центров. Диагностический этап в обязательном порядке включал клинико-лабораторное (общий анализ крови, биохимический анализ крови, мазок на степень чистоты влагалища с бактериологическим исследованием, ПЦР-диагностика на хламидиоз, гонорею), и инструментальное обследование (УЗИ органов малого таза и кольпоскопия).

Жалобы на боли внизу живота отмечались у большинства больных: в 1 группе – у 166 человек (97,6%), во 2 – у 70 (100%, р=0,325). Пациентки основной группы значительно чаще имели в анамнезе заболевания репродуктивной системы: кисты яичников, синдром поликистозных яичников, бесплодие, полипы эндометрия (10,6% vs 1,4%). Одновременно с этим, женщины данной группы чаще перенесли травмы и операции: достоверные различия между группами были получены по частоте аппендэктомии, кесарева сечения, резекции яичников и тонзиллэктомии. Обращает на себя внимание, что в анамнезе больных 1 группы значительно чаще встречался индуцированный аборт (47,6% vs. 22,9%, р=0,002), а также осложнения в послеоперационном периоде (27,6% vs. 0%, р<0,001).

Распределение по нозологическим формам ВЗОМТ было равномерным в группах. В 1 группе эндометрит был определен у 45,8% больных, во 2 группе – у 42,6%, воспаление придатков матки в 1 группе наблюдали у 47,5%, тогда как во 2 группе – у 39,3%. У 17 больных (10%) в основной группе, и у 1 пациентки (1,4%, р=0,028) в контрольной определили положительную ПЦР на гонококк, тест на выявление хламидий во всех случаях был отрицательным. Показатель температуры тела был также выше в основной группе – 36,93±0,5 °C, тогда как во второй он составил 36,46±0,32 °C (р<0,001). Параметры гинекологического осмотра, также дают представления о более выраженных клинических проявлениях ВЗОМТ в 1 группе (табл. 1).

Клинически значимый лейкоцитоз в крови определялся у 45 больных (26,5%) в 1 группе, и во 2 – у 6 (8,6%, р<0,001). Нормальное количество лейкоцитов в мазке цервикального канала в 1 группе детектировали у 55 человек (32,4%), в то время как во 2 группе – у 59 (84,3%, р<0,001). Таким образом, клинико-анамнестические данные свидетельствуют, что пациентки основной группы имели исходно более тяжелую клиническую картину.

Сравнение групп по результатам оценки по Визуальной аналоговой шкале врачом-исследователем показало, что в 1 группе не было ни одного случая (0%) где бы отсутствовал эффект к моменту окончания терапии, тогда как во 2 группе у 27 (38,6%) человек не отмечали улучшения по данному параметру. Базисная терапия включала назначение антибактериальной терапии фторхинолонами, макролидами, цефалоспоринами 3-го поколения и препаратами тетрациклинового ряда, а также нестероидных противовоспалительных препаратов в соответствии со стандартами терапии (Приказ МЗ РФ от 24 декабря 2012 г. № 1502н).

Сравнение непрерывных переменных выполнено с помощью критерия Стьюдента или критерия Манна-Уитни (в зависимости от результатов предварительной оценки нормальности распределения). Для сравнения вторичных параметров эффективности, представленных в виде долей, использован критерий хи-квадрат Пирсона или точный критерий Фишера. Статистически значимыми считали результаты при уровне ошибки р<0,05.

Результаты исследования

Результаты исследования

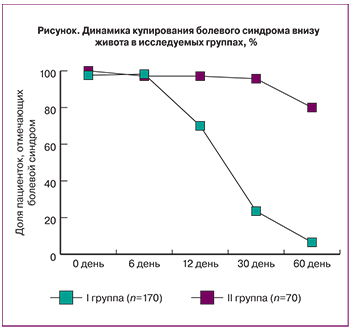

Оценка клинической картины и объективных параметров обследования по результатам проведенного лечения представлена в таблице 2. Основной критерий клинической эффективности – болевой синдром – в 1 группе прогрессивно снижался с момента начала терапии до окончания периода наблюдения, тогда как во 2 группе в течение первого месяца позитивной динамики не выявляли, и лишь к концу 2 месяца отметили снижение числа больных, предъявляющих данную жалобу (рисунок).

Таким образом, купирование боли в 1 группе было наибольшим и оставалось лишь у 11 (6,5%) женщин, принимавших препарат Лонгидаза, по сравнению со 2 группой, в которой 56 (80%) человек продолжали отмечать выраженный болевой синдром (р<0,001).

С учетом того, что основная группа изначально имела более тяжелое клиническое течение ВЗОМТ, представление изменения того или иного показателя по отношению к исходному значению в каждой группе видится наиболее репрезентативным.

Анализ результатов бимануального влагалищного исследования продемонстрировал динамическое снижение болезненности при пальпации и тракции шейки матки (минимального критерия ВОЗ для постановки диагноза ВЗОМТ) в обеих группах. Однако у пациенток, принимавших препарат Лонгидаза, уже через месяц удалось добиться абсолютной результативности. Следует отметить, что динамика снижения болезненности в первой группе была выраженной, и составила 82,4%, в то время как во 2 группе – определяли снижение данного показателя лишь на 47,1% от момента начала лечения (р<0,001).

Снижение доли пациенток с увеличенными размерами матки – частым признаком эндометрита, также значительно быстрее наблюдали в основной группе, и к 30 дню не определяли ни у одной женщины. Таким образом, динамика снижения доли больных с увеличенными размерами матки в 1 группе составила 56%, а во 2 группе – лишь 15,7% (р<0,001). Оценка результатов прочих параметров гинекологического обследования: болезненности и увеличении правых и левых придатков матки имела также достоверно более выраженное снижение в группе больных, использовавших препарат Лонгидаза.

Количество лейкоцитов в мазке цервикального канала относится к наиболее ценным параметрам с клинической точки зрения. В основной группе за 2-месячный период наблюдения, мы отметили более чем 3-кратное увеличение числа пациенток с нормализацией данного маркера, в то время как во второй группе этот параметр возрос лишь в 1,03 раза к исходному значению. К концу периода наблюдения нормализацию количества лейкоцитов в мазке цервикального канала отмечали в 1 группе у 170 (100%) пациенток, а во 2 группе – у 59 (84,3%) больных. Лейкоцитоз в крови был полностью нивелирован к 12 дню наблюдения в обеих группах. Таким образом, динамика снижения лейкоцитоза за весь курс лечения составила 26,5% в первой группе, во второй – 8,6%.

Обсуждение

Проведенное исследование позволило определить роль включения в комплекс терапии больных ВЗОМТ препарата Лонгидаза – лекарственного средства, обладающего пролонгированным протеолитическим и противовоспалительным свойством, действие которого направлено на очаг хронического воспаления. Терапия ВЗОМТ является многокомпонентной, и требует не только применения этиотропной терапии, но также и включения препаратов, направленных на разрешение патологического процесса в репродуктивных органах. Применение анальгетических средств связано с тем, что болевой синдром является наиболее частым и беспокоящим проявлением ВЗОМТ, особенно в период обострения. Наблюдаемая динамика снижения данного клинического проявления показала закономерную связь с разрешением хронического воспалительного процесса. Причем больший регресс болевого синдрома был достигнут в группе, принимавших препарат Лонгидаза, в отличие от пациенток, получавших стандартную базисную терапию. Различие между группами по клинико-лабораторным параметрам подчеркивает недостаточную эффективность рутинной терапии. Высокая результативность лечения в основной группе объясняется аннотированными противовоспалительными свойствами препарата: подавлением синтеза медиаторов воспаления (интерлейкина-1 и фактора некроза опухоли — альфа), а также антирадикальной активностью [7].

Более быстрый регресс показателей, полученных в ходе бимануального влагалищного исследования, также подтверждает эффективное разрешение хронического воспаления в органах малого таза в основной группе. Важным свойством препарата Лонгидаза является его противофиброзный фармакологический эффект: деполимеризация структур межклеточного матрикса в фиброзно-гранулематозных образованиях, а также подавление обратной регуляторной реакции, направленной на синтез компонентов соединительной ткани. В результате этого снижается вязкость матрикса, уменьшается способность гиалуроновой кислоты к связыванию молекул воды, временно увеличивается проницаемость тканевых барьеров, что облегчает движение жидкости в межклеточном пространстве, и приводит к уменьшению отечности ткани. При этом особое место занимает предупреждение формирования, а также изменение гистоструктуры уже организованных спаек, что было продемонстрировано в ряде научных публикаций [7, 10]. Фибринозные спайки в ответ на воспаление развиваются уже через 24–48 часов, где затем, при недостаточности фибринолитической активности, стабилизируются и подвергаются соединительно-тканной организации [11].

Обращает на себя внимание рост числа пациенток в контрольной группе, у которых через 1 и 2 месяц наблюдения отмечали клинические симптомы ВЗОМТ при бимануальном влагалищном исследовании (табл. 2). Такая тенденция, вероятнее всего, объясняется рецидивом воспалительного процесса после отмены стандартной терапии ВЗОМТ: препараты больным 2 группы назначали на период, не превышающий две недели, тогда как курс препарата Лонгидиза в 1 группе составил два месяца, что позволило стабилизировать состояние женщин.

Несмотря на то, что пациентки основной группы исходно имели более тяжелое состояние, включение препарата Лонгидаза в состав комплексной терапии с 1 дня начала приема антибактериальных препаратов показало большую эффективность и привело к более раннему достижению клинического эффекта в лечении ВЗОМТ, в сравнении с контрольной группой. Быстрая нормализация лабораторных параметров (лейкоциты в мазке цервикального канала и в крови) является объективным доказательством важности комплексного лечения с применением препарата, обладающего длительной гиалуронидазной активностью. Высокая эффективность терапии в группе пациенток, использовавших препарат Лонгидаза, также объясняется его способностью проникать в зону воспаления и создавать необходимую терапевтическую концентрацию в патологическом очаге. Это объясняется противоотечным эффектом Лонгидазы и ее способностью к гидролизу продуктов патологической гиперплазии соединительной ткани, что облегчает проникновение препаратов в очаг воспаления.

Заключение

Таким образом, включение препарата Лонгидаза в состав терапии ВЗОМТ патогенетически обосновано, имеет доказанно большую эффективность, а также значимо раннее улучшение клинического статуса больных за счет противовоспалительного, противофиброзного, противоотечного и проводниковых свойств активного вещества – бовгиалуронидазы азоксимера, что делает целесообразным назначение препарата с 1 дня начала лечения.