Синдром Майера–Рокитанского–Кюстера–Хаузера (СМРКХ) – это врожденный порок половых органов, который характеризуется вагинальной агенезией и разнообразием аномалий мюллеровых протоков (аплазия влагалища и матки) у пациенток с кариотипом 46,ХХ. Частота врожденных пороков развития матки и влагалища в общей популяции женщин колеблется от 3 до 8% [1–3].

За неполных два столетия отечественными и зарубежными авторами было предложено около 20 вариантов кольпопоэза, не считая их различных многочисленных модификаций. С целью создания искусственного влагалища разработаны как оперативные, так и нехирургические методы лечения.

Эволюция хирургических методов кольпопоэза включает использование различных отрезков тонкой или толстой кишки, кожный кольпопоэз, образование неовагины из тазовой брюшины [4–6].

Кишечный кольпопоэз является травматичной операцией, предполагающей резекцию участка кишки и ее перемещение в тоннель ректовезикальной клетчатки с формированием анастомоза между дистальным отделом трансплантата и преддверием влагалища. Такие операции опасны в связи с высоким риском тяжелых септических осложнений, вплоть до летальных исходов, и в последние годы почти не выполняются.

Методы кожного кольпопоэза предполагают выкраивание лоскутов с наружной поверхности бедра или ягодиц и их пересадку в сформированный тоннель между мочевым пузырем и прямой кишкой. Недостатками данного метода в отдаленном послеоперационном периоде являются рубцовая атрезия неовлагалища, выпадение кожного лоскута из-за отсутствия верхней точки фиксации и его некроз вследствие недостаточного кровоснабжения, а также образование послеоперационных рубцов в зонах выкраивания кожи. Однако в последние годы вновь появляется интерес к вагинопластике кожным трансплантатом по МсIndoe. По мнению некоторых авторов, эта технология является отличным хирургическим вариантом создания искусственного влагалища при лечении СМРКХ [7].

Наиболее распространенными на сегодняшний день методами хирургического формирования влагалища при СМРКХ являются модификации перитонеального кольпопоэза по С.Н. Давыдову [8]. Лапароскопическая техника Давыдова может считаться хорошей альтернативой более сложным (как техника G. Vecchietti) или более опасным (сигмоидальная кольпопластика) методам [9].

К малотравматичным способам лечения СМРКХ относятся конструирование нового влагалища тракционного типа по методу G. Vecchietti за 7–9 дней [10] и кольпоэлонгация по Шерстневу в модификации Е.В. Уваровой [11]. Суть данных методов заключается в создании искусственного влагалища путем постоянного воздействия и растяжения тканей преддверия влагалища с их углублением в ректовезикальном пространстве.

В нашем сообщении приводится клиническое наблюдение успешного хирургического лечения пациентки с СМРКХ методом эндоскопического перитонеального кольпопоэза с использованием рудиментов матки в качестве пластического материала.

Клиническое наблюдение

Пациентка К., 20 лет, обратилась в ФГБУ «НМХЦ им. Н.И. Пирогова» Минздрава России с жалобами на отсутствие менструаций, невозможность половой жизни. В 12-летнем возрасте был диагностирован СМРКХ.

При осмотре: правильного телосложения, астенична, рост 167 см, масса тела 51 кг. Индекс массы тела – 18,3 кг/м2. Развитие вторичных половых признаков соответствовало возрастной норме.

Гинекологический статус: наружные половые органы развиты правильно, дистопия наружного отверстия уретры на 1,5 см. Оволосение по женскому типу. За преддверием влагалища – углубление длиной 2 см, заканчивалось слепо. При ректоабдоминальном исследовании матка в типичном месте не пальпировалась.

Данные дополнительного обследования.

1) Кариотип 46,ХХ. 2) Ультразвуковое исследование (УЗИ) органов малого таза: тело матки в типичной проекции отсутствовало. Слева и справа определялись два мышечных валика размерами 2,5×2,7×1,3 см – слева и 2,8×2,6×1,4 см – справа. Шейка матки не визуализировалась. Яичник размерами: слева – 3,4×2,7×1,8 см и справа – 3,1×2,8×1,9 см. 3) УЗИ почек: аплазия правой почки, левая почка не изменена, расположена в типичном месте. 4) Результаты магнитно-резонансной томографии органов малого таза и почек соответствовали данным УЗИ тех же органов.

Диагноз: Аномалия развития органов мочеполовой системы. Полная аплазия матки и влагалища. Аменорея I. Аплазия правой почки.

Оперативное лечение: Лапароскопический кольпопоэз с использованием тазовой брюшины и маточных рудиментов по Давыдову в модификации Л.В. Адамян. Ход операции. Промежностный этап. В асептических условиях под эндотрахеальным наркозом выполнен поперечный разрез длиной 2 см в области интроитуса по нижнему краю малых половых губ, отступя на 2 см кзади от уретры. С помощью гидропрепаровки между мочевым пузырем и прямой кишкой по оси таза в направлении к брюшной полости тупым и острым способом сформирован канал до уровня тазовой брюшины.

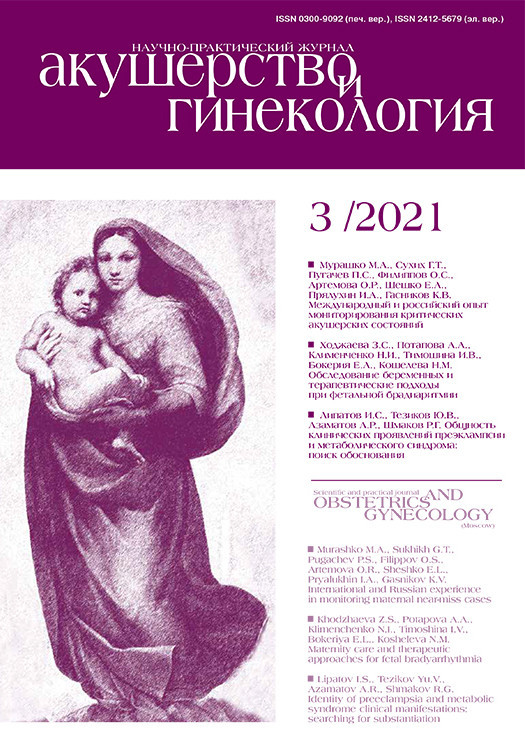

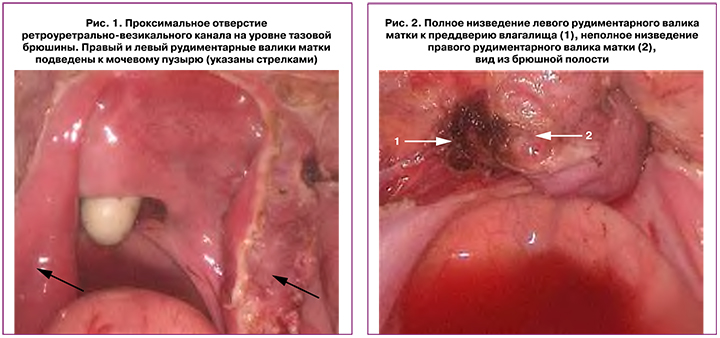

Эндоскопический этап (рис. 1–3). В околопупочной области наложен пневмоперитонеум, в умбиликальной, правой и левой подвздошных областях установлены 5-мм и 10-мм троакары, введены оптика и манипуляторы. При ревизии органов малого таза обнаружены два рудиментарных мышечных валика размерами 3×2 см каждый, расположенных по боковым стенкам таза. Яичники и маточные трубы с двух сторон визуально не изменены. Циркулярным разрезом вскрыта брюшина вокруг маточных рудиментов с их медиальной стороны, которые последовательно отделены от придатков матки и низведены с помощью лоскута брюшины шириной 3 см до мочевого пузыря. Центральная часть валика была установлена под мочевой пузырь, где была вскрыта брюшина и сформировано соустье с ректо-везикальным каналом (рис. 1). Правый и левый рудиментарные валики матки через отверстие в брюшине низведены к преддверию влагалища и фиксированы к коже в проекции предполагаемого вульварного кольца отдельными узловыми швами (рис. 2). Формирование купола неовлагалища выполнено наложением кисетного шва с вовлечением в него брюшины дна мочевого пузыря, боковых стенок таза, передней стенки прямой кишки на расстоянии 10–12 см от преддверия влагалища (рис. 3).

Эндоскопический этап (рис. 1–3). В околопупочной области наложен пневмоперитонеум, в умбиликальной, правой и левой подвздошных областях установлены 5-мм и 10-мм троакары, введены оптика и манипуляторы. При ревизии органов малого таза обнаружены два рудиментарных мышечных валика размерами 3×2 см каждый, расположенных по боковым стенкам таза. Яичники и маточные трубы с двух сторон визуально не изменены. Циркулярным разрезом вскрыта брюшина вокруг маточных рудиментов с их медиальной стороны, которые последовательно отделены от придатков матки и низведены с помощью лоскута брюшины шириной 3 см до мочевого пузыря. Центральная часть валика была установлена под мочевой пузырь, где была вскрыта брюшина и сформировано соустье с ректо-везикальным каналом (рис. 1). Правый и левый рудиментарные валики матки через отверстие в брюшине низведены к преддверию влагалища и фиксированы к коже в проекции предполагаемого вульварного кольца отдельными узловыми швами (рис. 2). Формирование купола неовлагалища выполнено наложением кисетного шва с вовлечением в него брюшины дна мочевого пузыря, боковых стенок таза, передней стенки прямой кишки на расстоянии 10–12 см от преддверия влагалища (рис. 3).

Кровопотеря составила 200 мл. Длительность операции – 100 мин.

В послеоперационном периоде проводилось ежедневное бужирование неовлагалища дилятаторами возрастающего диаметра до начала регулярной половой жизни.

В удовлетворительном состоянии пациентка выписана на 6-е сутки. При влагалищном осмотре через 3 месяца после операции – длина неовлагалища составила 11 см.

Обсуждение

Большое количество хирургических вариантов создания влагалища при СМРКХ отчасти может явиться доказательством несовершенности предложенных способов.

В ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России впервые была модифицирована методика лапароскопического одноэтапного кольпопоэза из тазовой брюшины. Лапароскопический брюшинный кольпопоэз относится к технически сложным операциям. Их должен выполнять хирург, обладающий большим практическим опытом и имеющий высокую квалификацию.

Суть операции заключалась в создании тоннеля в ректовезикальном пространстве, вскрытии и низведении тазовой брюшины в преддверие влагалища с последующим формированием купола неовлагалища кисетными швами. Одним из необходимых условий для достижения желаемого результата является готовность пациентки к постоянной половой жизни или растяжению неовлагалища во избежание его рубцового стенозирования.

В отделении оперативной гинекологии Центра женского здоровья ФГБУ «НМХЦ им. Н.И. Пирогова» Минздрава России выполнено 19 операций перитонеального кольпопоэза по С.Н. Давыдову в модификации Л.В. Адамян, из них с использованием лапароскопического доступа – 12 и робот-ассистированного (daVinci) – 7 [12]. Были получены хорошие результаты в отношении половой функции и качества жизни в целом.

Важной технической проблемой перитонеального кольпопоэза является дефицит брюшины. В еще большей степени недостаток ткани отмечается при наличии сопутствующей дистопии одной или единственной почки. Чрезмерное натяжение трансплантированной брюшины может негативно отразиться на результатах заживления, повышает вероятность укорочения длины сформированного неовлагалища.

Использование рудиментарных образований матки в качестве пластического материала и иссечение лоскута брюшины в форме «полоски», на проксимальной части которой располагается мышечный валик, позволяет расположить их на всем протяжении сформированного ретроуретрально-везикального канала без натяжения. Подобная методика использована нами у 2 пациенток, с положительными результатами.

Правда, необходимо всегда помнить, что оставленные рудименты матки могут стать причиной развития миомы матки, о чем сообщалось в недавней публикации З.Н. Макияна и соавт. [13].

Заключение

Таким образом, формирование неовагины из брюшины является на сегодняшний день самым эффективным и относительно безопасным методом кольпопоэза с минимальным количеством интраоперационных и послеоперационных осложнений.

Описанное клиническое наблюдение хирургического лечения СМРКХ может решить некоторые проблемы стандартной методики лапароскопического перитонеального кольпопоэза.