Проблема хирургического лечения пролапса тазовых органов остается в центре внимания гинекологов. Это прежде всего связано с эпидемиологией пролапса, частота встречаемости которого составляет от 50 до 60%, вне зависимости от возраста женщины, но с достоверным увеличением в периоде постменопаузы на фоне эстрогенного дефицита и снижения синтеза коллагена – до 80% [1, 2].

Существующие методы хирургической коррекции пролапса тазовых органов в полной мере не удовлетворяют ни хирургов, ни пациенток: слишком высокая частота послеоперационных рецидивов (до 40%) и низкие функциональные результаты операций. Так, по данным литературы, после передней кольпоррафии частота повторного возникновения пролапса достигает 26–37%, после задней – 24–38%, и до 43% – после влагалищной гистерэктомии [3–5]. Использование проленовых имплантов началось более 20 лет назад, и за это время накопился как положительный, так и негативный опыт применения этой технологии в различных вариациях.

Например, общепризнанным «золотым стандартом» лечения апикального пролапса является лапароскопическая сакропексия [6–9]. Однако, несмотря на прекрасные результаты, доказанные во многих работах, необходимо признать ряд ограничений и недостатков данного метода. Выполнение эндоскопической фиксации к крестцу требует от клиники наличия современного оборудования, а от врача – высочайшего уровня владения техникой лапароскопической хирургии. В первую очередь, технические трудности при выполнении сакропексии связаны со сложностями проведения диссекции в зоне крестцового мыса (promontorium), особенно у пациенток с нарушением жирового обмена и значительными рисками повреждений сосудистых и нервных сплетений при выделении мышц, поднимающих задний проход, и фиксации импланта.

Даже в опытных руках длительность данного вмешательства составляет 2–3 часа, что не всегда допустимо у больных пожилого и старческого возраста с выраженными сопутствующими соматическими заболеваниями.

Казавшееся еще 10–15 лет назад окончательное решение хирургии несостоятельности тазового дна путем установки сетчатых влагалищных и полостных имплантов привело к появлению нового направления оперативной гинекологии – диагностике и лечению mesh-ассоциированных осложнений [10–13]. Проблема настолько велика, что в 2012 г. в США решением комиссии FDA (Food and Drug Administration) по применению влагалищных имплантов, на основании почти 2000 судебных исковых заявлений, применение сетчатых имплантов в гинекологии было признано не желательным для широкого использования. В силу указанных причин наблюдается своеобразный ренессанс классической влагалищной хирургии с использованием собственных тканей, что вновь актуализирует проблему рецидивов и неэффективности лечения.

Конечно, проблема mesh-осложнений в меньшей степени касается слинговых операций при стрессовой инконтиненции и эндоскопической коррекции апикального пролапса [11]. Доля осложнений при выполнении этих вмешательств составляет 1–3%, что, по сути, является допустимым риском.

Таким образом, актуальность выбора оптимального метода коррекции пролапса гениталий диктует необходимость как поиска новых видов операций, так и последующей оценки их эффективности [14, 15]. Альтернативой классической сакропексии при апикальном пролапсе служит лапароскопическая латеральная фиксация шейки матки (или культи влагалища) с использованием сетчатого Т-образного полипропиленового импланта – латеральная кольпосуспензия [16, 17].

Целью данной работы стала оценка собственного опыта выполнения схожих по технике операций в лечении пациенток с несостоятельностью мышц тазового дна и применимость этой методики в рутинной практике гинекологической клиники многопрофильного стационара.

Материал и методы исследования

На кафедре акушерства и гинекологии с курсом перинатологии ГОУ ВПО РУДН на базе отделения гинекологии и репродуктивной хирургии ГБУЗ ГКБ № 29 им. Н.Э. Баумана ДЗ г. Москвы в период 2016–2017 гг. нами проведен проспективный анализ лечения 25 пациенток с верифицированным диагнозом переднего и апикального пролапсов.

Возраст пациенток варьировал от 44 до 68 лет, и в среднем составил 57,9±6,7 года.

На момент госпитализации у всех обследованных были выявлены те или иные сопутствующие гинекологические (55%) и экстрагенитальные заболевания (75%), причем у 13 обследованных отмечалось сочетание 3–4 нозологических форм.

Наиболее распространенным экстрагенитальным заболеванием оказалась гипертоническая болезнь, которой страдала почти каждая третья женщина. Другими «лидерами» среди сопутствующих экстрагенитальных заболеваний были хронические заболевания желудочно-кишечного тракта и варикозная болезнь – ими страдала каждая 5 пациентка изученной группы. Частота остальных болезней распределилась равномерно.

Также нами подробно был изучен репродуктивный анамнез пациенток, паритет и особенности родоразрешения в анамнезе. Среди изученной когорты не было нерожавших женщин, но были пациентки, не имевшие в анамнезе родоразрешений через естественные родовые пути.

Роды через естественные родовые пути оказались в анамнезе практически у всех пациенток, поступивших с жалобами на несостоятельность тазового дна и десценцию тазовых органов – всего 23. Травматизацию промежности (разрывы, эпизиотомию) перенесла практически каждая вторая пациентка. В одном случае был выполнено оперативное родоразрешение при помощи акушерских щипцов.

Гистерэктомии по поводу доброкачественных заболеваний гениталий были ранее выполнены пяти пациенткам: из них двум – субтотальная и 4-м – тотальная. Пятерым женщинам ранее уже были произведены операции, направленные на коррекцию состояния тазового дна и хирургическое лечение пролапса гениталий. Всем им была выполнена передняя и задняя кольпоррафия с использованием собственных тканей, две из них перенесли пластические операции, сочетающие в себе пластику собственными тканями и установку сетчатых имплантов (1 – экстраперитонеальная вагинопексия Elevate anterior в сочетании с задней кольпоперионеоррафией, 2 – везикопексия, сакроспинальная фиксация задней стенки влагалища проленовым лоскутом в сочетании с передней и задней кольпоррафией).

Временной промежуток, в течение которого пациенток беспокоили жалобы, связанные с плохим состоянием тазового дна, на момент обращения в клинику варьировал от 0,5 года до 10 лет и в среднем составил 5,25±3,5 года. Рецидив заболевания после проведенного ранее оперативного лечения выявлен у пяти больных и произошел в сроки от 3 до 10 лет (после выполнения операций с использованием только собственных тканей прошло 3, 5 и 10 лет, после выполнения хирургического вмешательства с использованием сетчатых имплантов – 1 и 8 лет). Жалобы пациенток в основном были представлены дискомфортом, ощущением «инородного тела» в области промежности, диспареунией, недержанием мочи при физических нагрузках, кашле.

Оценку общего и гинекологического статусов проводили при помощи осмотра, бимануального и сонографического исследований. С целью уточнения заболеваний шейки матки и адекватного объема оперативного лечения всем больным выполняли расширенную кольпоскопию.

Помимо стандартного общего клинического обследования всем пациенткам было выполнено стадирование генитального пролапса по системе POPQ (Pelvic Organ Prolapse Quantification) с помощью электронного приложения для IOS – BARD POPQ. Всем больным, предъявлявшим жалобы на недержание мочи, при влагалищном исследовании проводили стандартные функциональные пробы, изучение изменений всех этажей тазового дна: положение мочевого пузыря и прямой кишки, наличие выраженного цисто- и ректоцеле, степень дислокации уретровезикального сегмента, состояние слизистой влагалища, положение шейки матки или купола влагалища.

Пациенткам, перенесшим субтотальную гистерэктомию, проводилось цитологическое исследование. По результатам исследований патологических изменений обнаружено не было.

По итогам обследования показаниями для оперативного лечения являлись несостоятельность структур тазового дна, выявленная у всех 25 пациенток. У 9 была обнаружена десценция только одного органа: передний пролапс (цисто-уретроцеле) – у 1 пациентки, центральный пролапс (опущение или выпадение матки) – у 5, выпадение купола влагалища после проведенных ранее гистерэктомий – у 4 женщин. У 15 женщин диагнозы десценции сочетались, из них сочетание выпадения матки и цистоцеле – у 7, выпадения матки с цисто- и ректоцеле – у 5, выпадение культи шейки матки в сочетании с цистоцеле – у 3 пациенток. Кроме того, дополнительными показаниями к оперативному вмешательству являлись сопутствующие гинекологические заболевания (рецидивирующий гиперпластический процесс эндометрия, доброкачественные образования яичников, миома матки с субмукозным расположением узла, множественная миома матки в сочетании с аденомиозом, аномальные маточные кровотечения)

У 8 пациенток (32%) до операции было диагностировано стрессовое недержание мочи.

У 8 пациенток (32%) до операции было диагностировано стрессовое недержание мочи.

Оперативное вмешательство выполнялось в условиях стандартно оборудованной операционной, с использованием эндоскопической HD стойки Aesculap, а также оборудования и инструментов компании Karl Storz, ультразвукового диссектора и генератора Ethicon (J11).

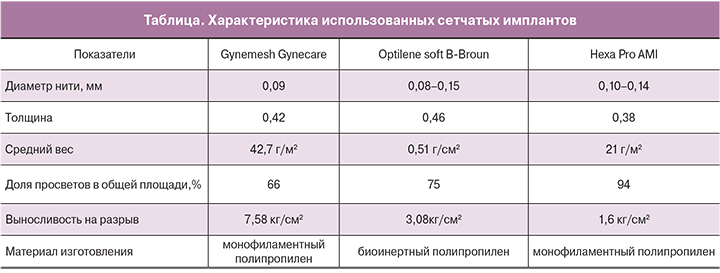

Реконструктивные операции проводились с использованием Т-образного полипропиленового монофиламентного сетчатого импланта (Hexa Pro AMI, Optilene soft B-Broun, Gynemesh Gynecare), характеристика сеток для установки имплантов представлена в таблице.

Этическая экспертиза проведена согласно действующим правилам клиники.

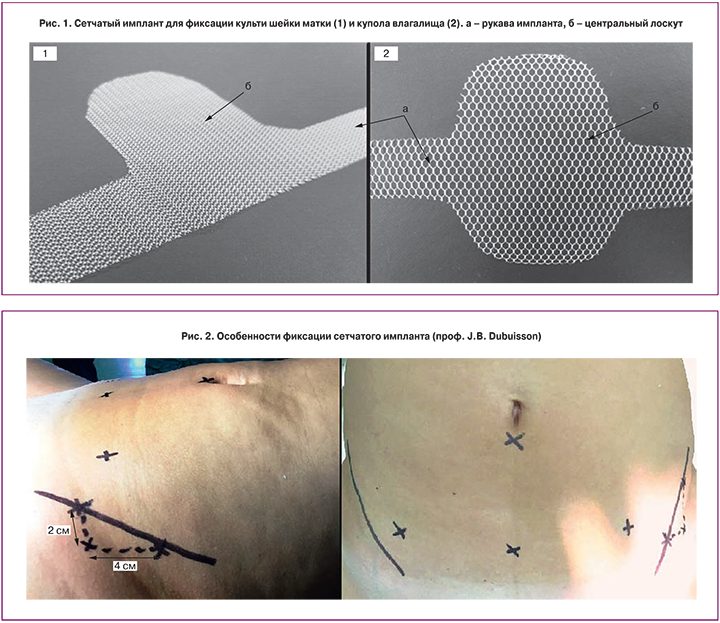

Имплант выкраивался из пропиленовой сетки общими размерами 30 на 25 см. Общая длина импланта – 30 см (по 12,5 см рукава протеза и 5 см ширина области фиксации), общая ширина – 7 см (2 см ширина рукавов и 5 см ширина области фиксации), форма центрального расширенного участка варьирована в зависимости от будущей области фиксации (шейка матки или ее культя и купол влагалища). Внешний вид выкройки представлен на рис. 1.

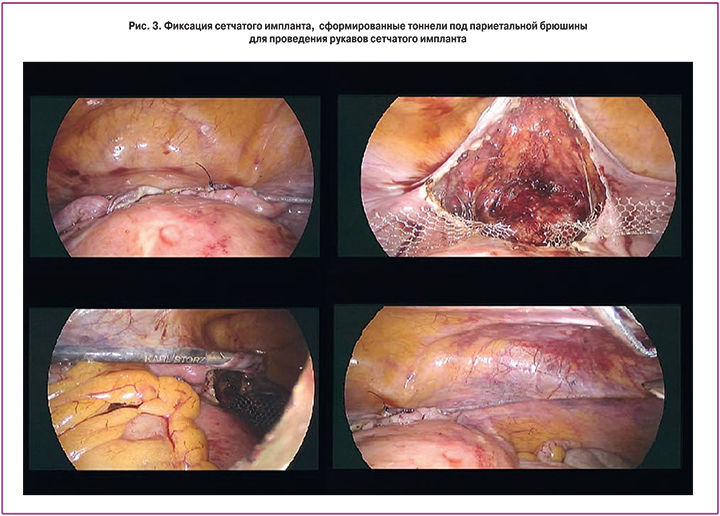

Фиксацию импланта (его центральной, расширенной части) производили в области культи шейки матки, если дополнительно проводилась субтотальная гистерэктомия (n=14), в области перешейка матки при сохранении матки (n=3), в области купола влагалища при его выпадении (n=3) с помощью сшивающего аппарата SecureStrap (скобки 5 мм) и дополнительных фиксирующих не рассасывающихся швов Ethibond «2-0». Кроме того, дополнительно фиксировалась область передней стенки влагалища до уровня его нижней трети в модификации лапароскопической латеральной фиксации с использованием сетчатого импланта проф. J.B. Dubuisson. Рукава сетки выводились через сформированные тоннели под париетальной брюшиной передней брюшной стенки до кожи, в точке на 4 см выше и на 2 см латеральнее от передней верхней подвздошной ости без дополнительной фиксации (рис. 2).

Подобное расположение импланта одновременно преследует несколько целей: создание неосвязки (дополнительыне круглые маточные связки), создание неофасции (дополнительная фасция – «гамак» мочевого пузыря), надежной фиксации культи шейки матки или стенки влагалища в сочетании с невозможностью избыточного натяжения сетчатого импланта (рис. 3). После фиксации выполнялась перитонизация при помощи шовного материала V-loc, викрил. Ввиду наличия пролапса задней стенки влагалища у 5 пациенток одномоментно была выполнена кольпоперинеоррафия и леваторопластика.

Результаты исследования

Длительность операции варьировала от 55 до 115 минут. Дополнительным фактором увеличения продолжительности оперативного лечения стала необходимость гистерэктомии у 17 пациенток. Кровопотеря во время операции не превысила 150 мл, в среднем составила 100 мл.

Интраоперационное ранение стенки мочевого пузыря диагностировано у 1 пациентки, что потребовало зашивания дефекта с установкой постоянного катетера до 7 суток после операции. Остальные пациентки были выписаны на 3–4 сутки после вмешательства. У 3 пациенток отмечен транзиторный болевой синдром в проекции каналов проведения импланта на протяжении 3–6 недель после операции, который купировался самостоятельно. У остальных пациенток (n=21) осложнений в раннем и позднем послеоперационном периоде не было.

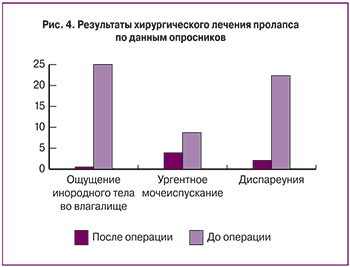

Длительность послеоперационного наблюдения больных составила от 6 до 18 месяцев. Комплексная оценка эффективности проводилась по анкетам PFDI-20 (Pelvic Floor Distress Inventor) PFIQ-7 (Pelvic Floor Impact Questionnaire). Плановый контрольный осмотр и анкетирование были проведены через 1, 6, 12 и 18 месяцев после операции. Результаты хирургического вмешательства по POPQ представлены на рис. 4.

Следует отметить отсутствие развития диспареунии de novo, что показывает хорошие функциональные результаты. Стрессовое недержание мочи было купировано после операции без дополнительной уретропексии у 5 из 8 пациенток, предъявлявших соответствующие жалобы. У 3 из 8 пациенток с дооперационным недержанием мочи при напряжении и у 2 пациенток с развитием недержания мочи de novo через 4–6 месяцев нами была проведена стандартная уретропексия по методике TVT-O, прошедшая без осложнений, у 2 пациенток с рецидивом цистоцеле 1–2-й степени – передняя кольпоррафия.

Заключение

Таким образом, анализ полученных результатов показал, что латеральная кольпосуспензия с использованием Т-образного сетчатого импланта в коррекции апикального пролапса гениталий является эффективной, технически доступной и безопасной альтернативой сакропексии. Данная методика является абсолютно реплицируемой, и ее выполнение не требует экспертного уровня владения эндоскопической хирургией. Полученные положительные результаты служат основанием для продолжения работы по исследованию отдаленных результатов безопасности и эффективности данной операции.