Пролапс тазовых органов (ПТО), недержание мочи (НМ), недержание кала и сексуальную дисфункцию объединяют собирательным понятием «дисфункция тазового дна» (ДТД) [1]. Учитывая, что основной причиной ДТД являются беременность и роды, проявления ДТД отмечаются уже в этом периоде, в большинстве случаев сохраняются в послеродовом периоде и с течением времени прогрессируют.

Так, НМ и ПТО имеют место уже во время беременности, по крайней мере, у 40% женщин, которые наблюдаются в течение 6–8 недель послеродового периода у большинства из них [2–4]. Через 1 год после родов частота НМ и ПТО увеличивается на 7–10%, а через 10 лет – на 25% и достигает тех значений, которые указываются в литературе для женщин, обследованных через 10 и более лет после родов (50–77%) [5, 6]. Частота сексуальных расстройств коррелирует с вышеуказанными проявлениями ДТД и увеличивается с 20% в послеродовом периоде до 50–80% в отдаленные сроки [7–9]. Напротив, частота недержания кала уменьшается (но не у женщин, перенесших разрывы промежности III–IV степени), составляя около 8%, также обнаруживая определенную связь с НМ и ПТО [10–13].

Данные обстоятельства демонстрируют необходимость проведения скрининга для выявления факторов риска и симптомов ДТД среди женщин в период гестации и в послеродовом периоде для выявления женщин, нуждающихся в проведении лечебно-восстановительных мероприятий, начиная уже с послеродового периода.

Цель исследования – оценить частоту и тяжесть симптомов ДТД у беременных женщин в III триместре.

Материал и методы исследования

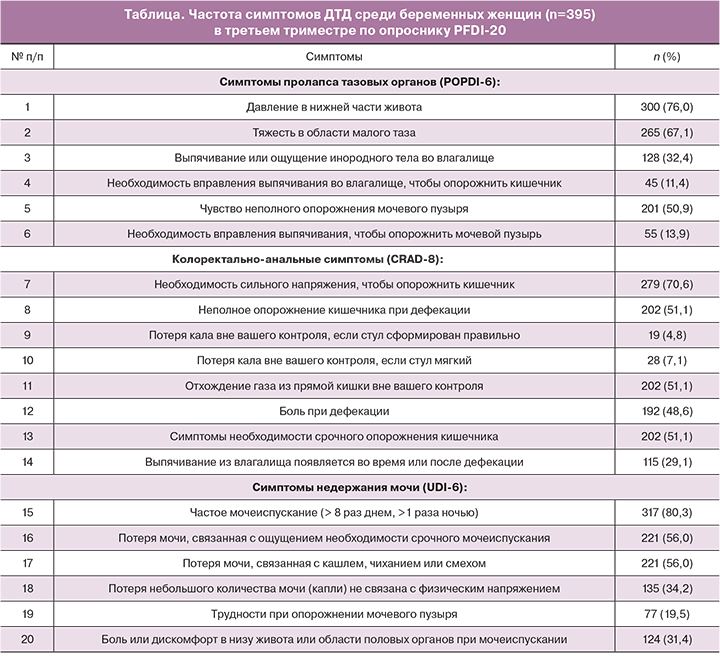

В исследование были включены 395 беременных женщин в сроках гестации 28–38 недель (средний срок 34,5 недели). Пациентки самостоятельно заполняли опросник PFDI-20 (Pelvic Floor Distress Inventory Questionnaire). Опросник содержал три группы вопросов, которые касались симптомов пролапса тазовых органов (Pelvic Organ Prolapse Distress Inventory – POPDI6), колоректально-анальных симптомов (Colorectal Anal Distress Inventory – CRAD-8) и симптомов НМ (Urinary Distress Inventory – UDI 6) [1]. Все симптомы оценивались в баллах: 0 – нет (никогда не испытывали), 1 – совсем нет (но испытывали ранее), 2 – несколько, 3 – умеренно, 4 – сильно.

Критерии включения в исследование: возраст 19–49 лет, срок беременности 28–38 недель, информированное согласие на участие в исследовании. Критерии исключения: психические заболевания и когнитивные расстройства, инфекционно-воспалительные заболевания нижних мочевых путей и кишечника в фазе обострения, эпизиотомия или перинеотомия в родах, глубокие разрывы влагалища в родах (средняя и верхняя треть влагалища), тяжелые соматические заболевания, При статистической обработке результатов использовали пакет программ Statistica Version 10. При анализе количественных признаков определяли среднее арифметическое, дисперсию и 95% доверительный интервал (ДИ). Достоверность разницы между двумя средними показателями оценивали с помощью парного t-теста Стьюдента. Для проверки статистических гипотез о различиях долей и отношений в двух независимых выборках использовался критерий χ2. Значения считали статистически достоверными при величине χ2>3,84, при р≤0,05.

Результаты исследования

Возраст обследованных варьировал от 19 до 42 лет (средний 31,6 лет). Первобеременных было 115 (29,1%), повторнобеременных – 280 (70,9%). Среди повторнобеременных в анамнезе имели одни роды 134 (47,8%), двое 72 (25,7%), три и более 74 (26,5%). Аборты в анамнезе имели 173 опрошенных (43,8%). Среднее количество абортов на одну женщину составило 0,44.

38,3% (115/395) пациенток не имели симптомов или имели только один симптом по POPDI6. Остальные 61,7% (280/395) перечислили по 2 и более симптомов. На отсутствие колоректальных симптомов (по CRAD-8) указали 23,0% (91/395) опрошенных, мочевых (по CRAD-8) – 26,1% (103/395) и их наличие отметили 77% (304/395) и 73,9% (292/395) соответственно. Статистической разницы между количеством коло-ректальных и мочевых симптомов не было (χ²=0,100; р=0,751), тогда как симптомы пролапса встречались реже со статистически значимой разницей по отношению к частоте колоректальных (χ²=56,182; р=0,000) и мочевых (χ²=51,053; р=0,000) симптомов.

Частота всех выявленных симптомов ДТД по опроснику PFDI-20 представлена в таблице.

Согласно данным, представленным в таблице, наиболее часто (первые три ранговых места) встречались такие симптомы, как частое мочеиспускание (>8 раз днем, >1 раза ночью) (80,3%), давление в нижней части живота (76%) и необходимость сильного напряжения, чтобы опорожнить кишечник (70,6%). Реже других (три последние ранговые места) – потеря кала вне контроля, если стул сформирован правильно (4,8%), потеря кала вне контроля, если стул мягкий (7,1%) и необходимость вправления выпячивания во влагалище, чтобы опорожнить кишечник (11,4%).

Более половины пациенток испытывали тяжесть в области малого таза (67,1%), потерю мочи, связанную с ощущением необходимости срочного мочеиспускания, и потерю мочи, связанную с кашлем, чиханием или смехом – по 56,0%, симптомы неполного опорожнения кишечника при дефекации, отхождение газа из прямой кишки вне контроля и необходимость срочного опорожнения кишечника – по 51,1% пациенток.

Умеренной или сильной степени давление в нижней части живота испытывали 38,0% (114/300) пациенток, умеренную или сильную тяжесть в области малого таза – 32,5% (86/265). Очень ощутимое выпячивание или ощущение инородного тела во влагалище отметили 14,8% (19/128). Сильные неудобства в связи с необходимостью вправления выпячивания во влагалище, чтобы опорожнить кишечник беспокоили 28,9% (13/45), чтобы опорожнить мочевой пузырь – 25,5% (14/55), в связи с чувством неполного опорожнения мочевого пузыря – 19,9% (40/201). Таким образом, в среднем 26,6% беременных женщин испытывали симптомы пролапса умеренной или сильной степени.

Очень сильное напряжение, чтобы опорожнить кишечник испытывали 27,2% (76/279), умеренное или сильное чувство неполного опорожнения кишечника при дефекации – 27,2% (56/202), частое отхождение газа из прямой кишки вне контроля – 15,8% (32/202), умеренную или сильную боль при дефекации – 15,8% (38/192). На сильную выраженность симптомов необходимости срочного опорожнения кишечника указали 15,8% (32/202) респондентов, умеренное или сильное выпячивание из влагалища появлялось во время или после дефекации – у 44,3% (51/115). Умеренной или частой потери кала (независимо от его консистенции) не было отмечено ни одной пациенткой. То есть в среднем умеренно или сильно выраженные колоректальные симптомы были у 24,3% пациенток.

Частое и очень частое мочеиспускание (>8 раз днем, >1 раза ночью) испытывали 12,6% (40/317) пациенток, потерю мочи, связанную с ощущением необходимости срочного мочеиспускания – 16,7% (37/221). На частую и очень частую потерю мочи, связанную с кашлем, чиханием или смехом, указали 31,7% (70/221), аналогичной частоты потерю небольшого количества мочи (капли), не связанной с физическим напряжением – 20,7% (28/135), на умеренные или сильные трудности при опорожнении мочевого пузыря не указала ни одна пациентка. Умеренную или сильную боль или дискомфорт в низу живота или области половых органов при мочеиспускании отметили 8,1% (10/124). Таким образом, умеренной силы или сильно выраженные мочевые симптомы присутствовали в среднем у 15,0% беременных женщин.

Резюмируя полученные данные, можно констатировать, что хотя симптомы пролапса по POPDI-6 встречались статистически реже, чем колоректальные и мочевые, но степень их выраженности была выше. В целом из 61,7% беременных женщин, отметивших наличие двух и более симптомов пролапса, четверть из них испытывали умеренные или сильные симптомы и столько же указали на необходимость вправления выпячивания для опорожнения кишечника и мочевого пузыря, что свидетельствует о возможном наличии пролапса выше I степени. Каждая четвертая женщина среди испытывающих колоректальные симптомы отметила, что они были средней или тяжелой степени. Каждая шестая из тех, что указала на наличие мочевых симптомов, также указала на их тяжесть, при этом на частую и очень частую потерю мочи, связанную с кашлем, чиханием или смехом, указала каждая третья из них, что говорит о наибольшей значимости именно этого симптома.

Обсуждение результатов

По сведениям Y. Chen и соавт., I–II стадия ПТО присутствовала у 36% беременных на 36–38-й неделях гестации [14]. На основании проведенного нами исследования с помощью опросника PFDI-20 невозможно определить степень пролапса, однако косвенно, на основании такого симптома как наличие выпячивания или ощущения инородного тела во влагалище, которое было обнаружено у 32,4% беременных женщин, можно предположить его наличие у опрошенных пациенток.

Согласно анализу 28 рандомизированных клинических исследований средняя распространенность стрессового НМ во время беременности составляет от 18,6 до 75% и увеличивается с гестационным возрастом [2]. Аналогичные данные (42%) приводят S. Mørkved и соавт. и C. Lewicky-Gaupp и соавт. [3, 4].

С увеличением срока беременности частота и выраженность НМ увеличиваются (с 19,2% во втором триместре до 37,9% в третьем) [15], что сопровождается снижением качества жизни беременных женщин. Снижение силы мышц тазового дна отмечается на 22–35%, происходит начиная с 20 недель беременности, и продолжается до 6 недель после родов [16]. В настоящем исследовании стрессовое НМ встречалось в 56% случаев, что совпадает с данными зарубежных исследователей, при этом у трети из них он имел тягостный характер.

По данным крупного кросс-секционного исследования распространенность фекального недержания во время беременности высока – 40,8% женщин имели эпизоды недержания кала в течение 4 недель перед проведением опроса с заметным воздействием на качество жизни [17]. Средняя частота колоректальных симптомов у обследованных нами пациенток составила 39,2%, тяжелых – у 24,4% из них, что также совпадает с данными литературы.

Исследования свидетельствуют о том, что ДТД после родов прогрессирует, и по сведениям L.M. Dolan и соавт. [6], изучавших частоту симптомов ДТД у женщин через 20 лет после первого рождения, они выявляются в 62,1% случаев. Важным воздействием связанного с беременностью НМ является повышенный риск постоянного недержания в послеродовом периоде и в течение последующей жизни по сравнению с теми, у кого не было НМ во время беременности [2]. Все это диктует необходимость раннего выявления ДТД и оказания женщинам своевременной медицинской помощи.

По данным зарубежной литературы в целом, 86% женщин посещают врача первичной медико-санитарной помощи хотя бы один раз в первый год после родов [18]. Тем не менее, только около четверти спрашивают о НМ, и менее половины – о недержании фекалий. Как показала практика, обсуждение симптомов ДТД со специалистами наиболее вероятно в первые 3 месяца послеродового периода и случается крайне редко в течение оставшейся части первого постнатального года. Более 70% женщин, сообщивших во время исследования о тяжелом НМ и/или фекальном недержании, не обсуждали эти симптомы при посещении врача после родов. Полученные данные свидетельствуют о том, что многие женщины, страдающие послеродовым недержанием мочи и фекалий, включая женщин с умеренными и тяжелыми симптомами, не получают адекватного первичного наблюдения и медицинской помощи в первые 12 месяцев после родов.

Исследователи обращают внимание на то, что системы медицинского обслуживания матерей должны включать в себя регулярный опрос о симптомах пролапса, недержания мочи и фекалий [11]. Также указывается на необходимость рутинной оценки сексуальной функции, психического здоровья и качества взаимоотношений [19]. Подобная практика на основе многопрофильного подхода к управлению дисфункцией тазового дна, связанного с беременностью и родами, была разработана и апробирована сотрудниками благотворительной организации PromoCon (Великобритания) [18]. Основой указанного подхода стало использование скрининга среди беременных женщин и после родов с последующим выделением групп риска по ДТД и последующим предоставлением четких рекомендаций для дальнейших действий.

Анализ результатов такого многопрофильного подхода показал, что инструмент оценки (скрининг) был чрезвычайно успешным в технике правильного отбора женщин, которым необходима медицинская помощь в ближайшее время после родов. Инструмент выступил также в качестве побудительного мотива для обсуждения с женщинами их здоровья.

Инструменты по выявлению женщин высокого риска по развитию ДТД после родов, равно как и в последующем периоде жизни, в Российской Федерации отсутствуют.

Заключение

Высокая частота симптомов ДТД у женщин в период гестации, констатация у 73,9% из них НМ и у 61,7% симптомов ПТО (из них у 26,6% – тяжелых), а также колоректальных – у 77%, свидетельствует о необходимости активного выявления таких женщин с помощью скрининга и оказания им своевременной медицинской помощи.