Рак шейки матки (РШМ) относится к наиболее распространенным онкологическим заболеваниям женской репродуктивной системы [1], является четвертой по распространенности злокачественной опухолью у женщин во всем мире и представляет собой серьезную глобальную проблему здравоохранения в разных странах, но преимущественно с низким и средним уровнем дохода, где смертность в 18 раз выше, чем в развитых странах [2]. В 2018 г. в мире было зарегистрировано 569 847 случаев заболевания, умерли 311 365 человек. В общей мировой структуре онкопатологии РШМ находится на 5 ранговом месте. Показатель среднемировой заболеваемости (стандартизированный) составил 13,10/0000 [3]. В РФ в 2018 г. выявлено 17 766 случаев заболевания, среди онкопатологии у женщин занимает также 5-е ранговое место [4]. Несмотря на достижения в области профилактики, скрининга, диагностики и лечения в течение последнего десятилетия, значительные региональные и глобальные различия в исходах РШМ привели к тому, что международные гинекологические онкологические общества опубликовали основанные на фактических данных руководящие принципы ведения, направленные на повышение качества ухода за пациентками [5, 6]. Поэтому выявление особенностей онкологической заболеваемости населения, в частности РШМ, на отдельно взятой территории представляется перспективным направлением для организации онкологической службы на местах, а также для прогнозирования заболеваемости и принятия управленческих решений.

Цель исследования – проанализировать заболеваемость РШМ в Тульской области и проследить динамику в ретроспективе за 2012–2018 гг.

Материалы и методы

В описательном наблюдательном ретроспективном эпидемиологическом исследовании проведен анализ данных государственной медицинской статистики за 2012–2018 гг., в которых заболеваемость РШМ была представлена в виде абсолютных величин и в «грубых» и стандартизованных показателях на 100 000 женского населения в регионе Центральной России – Тульской области.

Статистические показатели, используемые в статье, рассчитаны по данным ежегодной государственной отчетной документации – форм статистического наблюдения Минздрава № 7 и № 35, формы №5 Росстата и данным объединенной базы данных государственного ракового регистра РФ [4].

Для расчета показателей динамики заболеваемости вычисляли базисные показатели, характеризующие многолетнюю эпидемическую тенденцию. Для расчета показателей динамики на переменной базе каждый последующий уровень ряда сравнивался с предыдущим. Вычисленные таким способом показатели динамики называли цепными.

Важнейшим статистическим показателем динамики заболеваемости является абсолютный прирост, который определялся в разностном сопоставлении двух уровней ряда динамики в единицах измерения исходной информации.

Абсолютный прирост:

цепной прирост: ∆yц = yi - yi-1;

базисный прирост: ∆yб = yi - y1.

Темпы прироста характеризуют абсолютный прирост в относительных величинах. Исчисленный в процентах темп прироста показывает, на сколько процентов изменился сравниваемый уровень с исходным уровнем, принятым для сравнения.

Темп прироста:

цепной темп прироста: Tпрцi = ∆yi / yi-1;

базисный темп прироста: Tпpб = ∆yбi / y1.

Распространенным статистическим показателем динамики является темп роста. Он характеризует отношение двух уровней ряда и может выражаться в виде коэффициента или в процентах.

Темп роста:

цепной темп роста: Tpцi = yi / yi-1;

базисный темп роста: Tpб = yбi / y1.

Абсолютное значение 1% прироста:

цепной: 1%цi = yi-1 / 100%;

базисный: 1%б = yб / 100%.

Важным статистическим показателем динамики заболеваемости является темп наращения, который измеряет наращивание заболеваемости во времени.

Темп наращения:

Tн = ∆yцi / y1.

Анализ проведен и оформлен с помощью сервиса: https://axd.semestr.ru/

Результаты

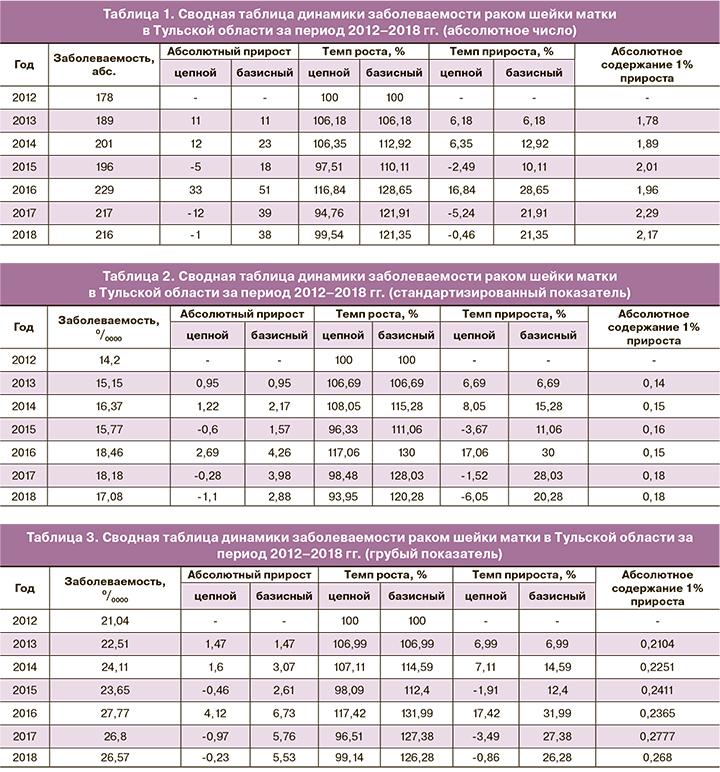

В 2018 г. по сравнению с 2017 г. заболеваемость РШМ в абсолютных цифрах уменьшилось на 1 случай, или на 0,5% (табл. 1.). Максимальный прирост наблюдался в 2016 г., минимальный зафиксирован в 2017 г. Темп наращения показывает, что тенденция ряда возрастающая, что свидетельствует об увеличении заболеваемости. В 2018 г. по сравнению с 2012 г. заболеваемость РШМ увеличилась на 38 случаев, или на 21,4%. Среднее значение числа случаев РШМ с 2012 по 2018 г. составило 203,71 [95% ДИ 153,46–197,4]. В среднем за весь период рост анализируемого показателя составил 1,03. Каждый год в среднем заболеваемость РШМ увеличивалась на 3,3%.

При анализе стандартизированных показателей на 100 000 женского населения установлена аналогичная тенденция (табл. 2).

В 2018 г. по сравнению с 2017 г. заболеваемость РШМ уменьшилось на 6,1%. Максимальный прирост наблюдался в 2016 г., минимальный зафиксирован в 2018 г. Темп наращения показывает, что тенденция ряда возрастающая, что свидетельствует об увеличении заболеваемости. В 2018 г. по сравнению с 2012 г. заболеваемость увеличилась на 20,3%. Среднее значение заболеваемости за анализируемый период составило 16,60/0000 [95% ДИ 3,94–25,89]. В среднем за весь период рост анализируемого показателя составил 1,03. В среднем заболеваемость ежегодно увеличивалась на 3,1%.

Заболеваемость РШМ по «грубому» показателю представлена в табл. 3.

В 2018 г. по сравнению с 2017 г. заболеваемость уменьшилась на 0,9%. Максимальный прирост наблюдался в 2016 г., минимальный зафиксирован в 2017 г. Темп наращения показывает, что тенденция ряда возрастающая, что также свидетельствует об увеличении заболеваемости. В 2018 г. по сравнению с 2012 г. заболеваемость увеличилась по данному показателю на 26,3%.

Среднее значение заболеваемости за анализируемый период составило 24,640/0000 [95% ДИ 17,9–23,14]. В среднем за весь период рост показателя составил 1,0397, заболеваемость в среднем ежегодно увеличивалась на 4%.

Обсуждение

Рост заболеваемости РШМ в Тульской области отражает сформировавшиеся тенденции, наблюдаемые как РФ, так и в мире [2, 3]. Аналогичные изменения в динамике заболеваемости отмечены в исследованиях, проведенных в Орловской области [7] и ряде регионов Сибири [8, 9].

«Грубый» показатель заболеваемости на 100 000 женского населения составил в регионе 24,640/0000 [95% ДИ 17,9–23,14], прирост за 7-летний период – 26,3%, что в значительной мере определено неблагоприятным направлением демографических процессов в области, обусловившим постарение населения. Так, например, среднегодовой «грубый» показатель заболеваемости у жительниц Ташкента составил 12,5±0,40/0000 [95% ДИ 11,8–13, 2] [10].

Таким образом, уровень заболеваемости женщин Тульской области РШМ на 100 000 населения выше среднероссийского показателя.

Описываемые эпидемиологические закономерности диктуют необходимость внедрять наиболее эффективные стратегии профилактики, диагностики и лечения РШМ [11]. Следует предусмотреть переход региона к скринингу на основе ВПЧ, который более эффективен при выявлении предрака, чем оригинальные цитологические методы, такие как тест Папаниколау [12].

РШМ в настоящее время в значительной степени поддается профилактике, что связано с ролью вируса папилломы человека (ВПЧ) [13]. Профилактическая вакцинация против ВПЧ высокого онкогенного риска, которая до сих пор не включена в Национальный календарь профилактических прививок РФ, дает обоснованную надежду на успехи в борьбе с РШМ и другими ВПЧ-ассоциированными злокачественными новообразованиями [14]. Эффективная вакцина в ряде стран является доступной в течение более чем 13 лет. Было показано, что бивалентные и квадривалентные вакцины против ВПЧ, впервые доступные с 2006 г., более чем на 90% эффективны в профилактике ВПЧ высокого риска 16 и 18 типов. В странах, где были внедрены программы вакцинации, отмечается значительное снижение заболеваемости раком и предраковыми заболеваниями [15, 16].

Внедрение этих более современных и эффективных видов профилактики и скрининга, по словам организаторов здравоохранения, ограничено финансовыми затратами, культурными проблемами и трудностями, связанными с охватом целевой группы подростков. Между тем демографические особенности настоящего периода свидетельствуют о снижении числа подростков, например, девушек в возрасте 10–14 лет в области в настоящее время примерно всего 30 000 человек. Именно сейчас имеются все условия для создания инфраструктуры, необходимой для проведения глобальной Всероссийской вакцинации против ВПЧ.

Заключение

Представленный анализ показывает стабильный рост заболеваемости женщин РШМ в регионе. Сложившаяся ситуация в области нуждается в дополнительных исследованиях для выявления характерных для территории факторов и разработке профилактических мероприятий. Профилактические вакцины против ВПЧ представляют собой революционный подход к профилактике и потенциальной ликвидации РШМ.