Акушерско-гинекологическая помощь современной судебной практикой рассматривается как медицинская услуга, что находит поддержку во многих публикациях по медицинскому праву [1]. При этом позиции ученых-юристов по данному вопросу в корне расходятся с взглядами представителей медицинской науки, которыми все шире ставятся проблемы распространения «потребительского экстремизма» [2, 3], возросшей активности организаций по защите прав пациентов, беззащитности врача перед многочисленными проверяющими его деятельность контролирующими органами [3, 4].

Указывается также на высокий риск ошибок в медицинской деятельности, особенно при родовспоможении, чреватый как репродуктивными потерями, так и потерями для кадрового потенциала акушерско-гинекологической службы [5].

Различные союзы по защите прав пациентов, предъявляющие необоснованные претензии к медицинским организациям, преследуя сиюминутные цели получения материальной выгоды, в глобальном масштабе препятствуют внедрению новых методов диагностики и лечения акушерско-гинекологической патологии. Тем самым они наносят существенный вред самим пациентам, которые все чаще сталкиваются с феноменом защитной медицины, когда медицинская помощь оказывается по принципу минимизации потенциальных рисков в ущерб ее эффективности [6].

В поиске баланса между необходимостью повышения качества медицинской, в том числе акушерско-гинекологической помощи и отражения необоснованных претензий к лечебно-профилактическим учреждениям (ЛПУ) медицинское сообщество как в России, так и за рубежом предлагает решения, способствующие значительному сокращению числа споров с пациентами: нормативная детерминация «дефектов» медицинской помощи и врачебных ошибок [6], страхование профессиональной ответственности, формирование критериев качества акушерско-гинекологической помощи [5], стандартизация методов диагностики и лечения различных нозологий в протоколах и клинических рекомендациях [2].

Вместе с тем как точное следование стандартам и клиническим рекомендациям не всегда позволяет предотвратить неблагоприятный исход акушерско-гинекологической помощи, так и отклонение от эталона иногда позволяет добиться большего эффекта от ее оказания. Заключение одного эксперта по одному и тому же случаю может расходиться с мнением другого эксперта, вследствие чего выбор экспертного учреждения образует предмет спора между пациентом, медицинской организацией и прокурором еще на стадии подготовки к судебному разбирательству. Кроме того, акушерская практика часто требует от врача принятия мгновенных решений в условиях колоссального нервного перенапряжения и физической, психологической усталости, что никак не учитывается при экспертной оценке его действий.

Постоянные перегрузки вкупе с предвзятым отношением в обществе и несправедливостью административного персонала системы здравоохранения чреваты профессиональным выгоранием врача акушера-гинеколога [7, 8], также явно не способствующим качественному оказанию медицинской помощи.

Судебные споры, связанные с оказанием акушерско-гинекологической помощи, прочно делят первое-второе места с хирургической помощью как в целом по России, так и в региональном разрезе [9, 10], несмотря на то что по сравнению с другими специальностями среди акушеров-гинекологов отмечается наиболее высокая доля врачей, имеющих квалификационные категории [11].

В литературе это объясняется преимущественно экстренным характером службы родовспоможения, проведением его в ночное время и в выходные дни [4], значительным патоморфозом известных заболеваний, таких как гнойно-септические [12], обусловливающим появление осложнений по независящим от врача причинам.

Обращается внимание на ухудшение общего и гинекологического здоровья беременных и рожениц, высокий удельный вес абортов в регулировании деторождения [13], которые неизбежно сказываются на решающем этапе родовспоможения. Так, среди экстрагенитальной патологии при беременности лидируют артериальная гипертония, метаболические нарушения [14, 15], инфекции мочевых путей [16], болезни щитовидной железы и почек [17].

В структуре гинекологической заболеваемости значительное место занимают инфекции, передаваемые половым путем (хламидии, вирус простого герпеса, вирус папилломы человека, цитомегаловирус, уреаплазма), вульвовагинальный кандидоз, бактериальный вагиноз [17–20], опухоли и опухолевидные заболевания яичников [21].

На фармацевтическом рынке присутствует большой сегмент фальсифицированных лекарственных препаратов [22], при том, что фармакокинетика и фармакодинамика многих лекарственных средств в период гестации недостаточно изучена, стандартные терапевтические дозы некоторых лекарств не адаптированы для их применения беременными [23].

Претензии пациенток и особенно их представителей далеко не всегда соотносятся с возможностями (материально-техническими, кадровыми, финансовыми) государственных и муниципальных учреждений здравоохранения. Результаты проверок, проводимых Росздравнадзором, регулярно демонстрируют несоблюдение стандартов оснащения медицинских организаций по профилю «акушерство и гинекология», сохранение серьезного дефицита врачей [24].

В числе акушерских осложнений, попадающих в орбиту судебных разбирательств, которые трудно спрогнозировать и, соответственно, предотвратить, ученые выделяют преэклампсию, преждевременную отслойку нормально расположенной плаценты, дисфункцию плаценты, предлежание плаценты и ее врастание [25–28], мекониальную аспирацию плода [29]. В литературе указывается на недостаточную эффективность профилактики и лечения преждевременных родов, являющихся ведущей причиной перинатальной смертности и обусловливающих необходимость выхаживания недоношенных детей [30].

Целью настоящей работы является анализ основных дефектов оказания акушерско-гинекологической помощи, попавших в орбиту судебного разбирательства, решений судов по наиболее проблемным ситуациям в родовспоможении и позиций учреждений родовспоможения по отстаиванию интересов своих работников в спорных акушерских ситуациях.

Материал и методы исследования

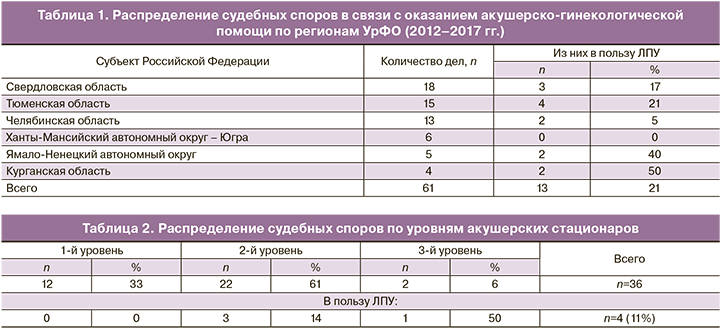

При проведении исследования автором изучены материалы 61 судебного дела, связанного с оказанием акушерско-гинекологической помощи и разрешенного в Уральском федеральном округе (УрФО) в течение 2012–2017 гг.

Материалы размещены в обезличенной форме в базах данных свободного доступа, в том числе государственной автоматизированной системы «Правосудие».

Несмотря на то, что в судах рассматривается не более 2,5% споров по поводу качества оказания медицинской помощи [31], интерес именно к судебной практике обусловлен следующими причинами: 1) решения судов, как правило, основаны на независимой оценке исхода, дефектов оказания медицинской помощи и причинно-следственной связи между ними; 2) судебные споры могут иметь самые неблагоприятные последствия для ЛПУ и медицинских работников: от крупных финансовых санкций до уголовной ответственности; 3) факты судебного разбирательства медицинских споров получают широкую огласку и дают ориентир действиям как пациентов, организаций по защите их прав, так и профессионального медицинского сообщества.

В ходе проведенной работы применялись методы сопоставления документов, их формального, логического толкования, сравнительного анализа показателей, содержащихся в исследованных носителях информации, систематизации полученных данных, формирования выводов.

Результаты исследования

В состав УрФО входят Свердловская, Челябинская, Тюменская, Курганская области, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ. Численность женского населения УрФО на 1 января 2017 года составляла 6 595 067 чел., из которых женщин репродуктивного возраста – 1 146 663 чел. (17,4%).

Значительная доля дел в первых трех субъектах Российской Федерации объясняется как численностью населения, так и активностью юридических организаций, специализирующихся на медицинских спорах, а также тем фактором, что часть жителей автономных округов УрФО получают медицинскую помощь на юге Тюменской области (табл. 1).

В большинстве случаев (n=54, 89%) судебные разбирательства проводились по факту оказания медицинской помощи в государственных и муниципальных ЛПУ, где в основном и оказывается экстренная стационарная акушерско-гинекологическая помощь. Оставшаяся часть споров (n=7, 11%) приходится на частный сегмент здравоохранения и связана с медицинскими услугами, оказываемыми на амбулаторном уровне.

Большинство требований пациенток, их родственников, представителей (58 (95%)) направлено на компенсацию морального вреда в связи с некачественно оказанной медицинской помощью. Максимальный размер требования – 21 млн руб., минимальный – 50 тыс. руб., Me=1,5 млн руб. Максимальная взысканная компенсация морального вреда составляет 3,2 млн руб. и обусловлена заражением пациентки ВИЧ в ходе процедуры иммунизации лимфоцитами донора, проведенной гинекологом в частной клинике. Минимальный размер компенсации составляет 10 тыс. руб., Me=400 тыс. руб.

Помимо морального вреда суды присуждали штрафы в размере 50% компенсации. Это происходило тогда, когда пациентка, ее родственники, представители сначала обращались со своими требованиями непосредственно в ЛПУ, но получили отказ. Так, на 47 случаев компенсации морального вреда приходится 11 случаев взыскания штрафа.

В случае смерти самой пациентки компенсация морального вреда присуждалась как ее супругу, так и родителям, сестрам, братьям. В случае смерти новорожденного ребенка компенсация морального вреда присуждался обоим родителям, даже если они не состояли в браке.

Из 61 рассмотренного судебного спора 42 (69%) относятся к акушерской практике, остальные 19 (31%) – к гинекологической.

Структура судебных споров по поводу оказанной акушерской помощи (∑=42) выглядит следующим образом: неблагоприятные исходы, повлекшие смерть матери и новорожденного – 1 (2%) случай, смерть матери – 3 (7%); анте- и интранатальную гибель плода, смерть новорожденного – 21 (50%); тяжелую болезнь новорожденного, инвалидность ребенка – 5 (12%); иные случаи – 12 (29%), в том числе невыявление тяжелой патологии плода при наблюдении беременной на догоспитальном этапе – 3, неверная диагностика беременности либо ее отсутствия – 2, осложнения после проведенной эпизиотомии – 2, оставление инородного тела в брюшной полости после оперативного родоразрешения – 2, разрыв промежности и прямой кишки у роженицы – 1, нарушение норм медицинской этики при наблюдении беременной в женской консультации – 1, непринятие мер по направлению родильницы в специализированное ЛПУ при выявлении у нее в акушерском стационаре признаков туберкулеза легких – 1.

Остальные 6 споров из 42 разрешались судами по поводу амбулаторной акушерской помощи (5 из них ЛПУ проиграны).

Причинами материнской смертности стали массивные акушерские кровотечения, сопровождающиеся геморрагическим шоком (3 случая из 4), а также преэклампсия и эклампсия, осложнившаяся острой почечной недостаточностью и HELLP-синдромом (1 случай).

Интранатальная гибель плода, смерть либо тяжелая болезнь новорожденного (∑=27) были обусловлены асфиксией новорожденного (10 случаев, в том числе вследствие мекониевой аспирации – 5), острой гипоксией плода (4 cлучая), преждевременными родами и рождением нежизнеспособного ребенка (4 случая), разрывом матки (3 случая), родовой травмой (3 случая). Еще в 3 случаях причина достоверно не установлена, спор разрешился в пользу ЛПУ.

Основные ошибки акушерской тактики по проигранным ЛПУ делам (∑=27): 1) непроведение или несвоевременное проведение оперативного родоразрешения – 19 (70%) случаев; 2) ненадлежащий ультразвуковой и кардиотокографический контроль плода – 9 (33%) случаев, 3) необоснованное назначение утеротоников – 5 (19%), 4) дефекты взаимодействия с анестезиологической службой – 2 (7%); 5) невыполнение вакуум-экстракции плода – 2 (7%).

Объективные обстоятельства, приведшие к ошибкам: клинически узкий таз – 6 (22%) случаев; преждевременные роды – 5 (18%); обвитие пуповины вокруг шеи плода – 5 (18%); хроническая фетоплацентарная недостаточность – 4 (15%); преэклампсия и эклампсия – 3 (11%); рубец на матке – 3 (11%); дистоция плечиков – 3 (11%).

Основным субъективным обстоятельством признана неверная маршрутизация роженицы – 9 (33%) случаев, из которых 5 обусловлены решением самой пациентки.

Из 27 приведенных неблагоприятных исходов 17 (63%) были признаны предотвратимыми, 10 (37%) – условно предотвратимыми.

Отягощенный акушерский анамнез пациенток отмечен в 19 из 30 неблагоприятных акушерских исходов (63%), в том числе медицинские аборты – 7 (23%) случаев, невынашивание беременности – 7 (23%) случаев, возраст пациентки (старше 30 лет) – 5 (16%), тяжелые предыдущие роды, многократные предыдущие роды – 5 (16%), эндометрит, резус-конфликт – по 2 (7%) случая.

У 11 (35%) пациенток зафиксированы различные урогенитальные инфекции, цитомегаловирусная и герпетическая инфекция. Среди экстрагенитальной патологии чаще всего встречались анемия, артериальная гипертензия, пиелонефрит – по 3 (10%) случая, гипотиреоз (7%). У 5 (16%) пациенток отмечены никотиновая зависимость и табакокурение в период гестации.

В 2 из 4 неблагоприятных исходов, обусловленных массивными акушерскими кровотечениями, у пациенток имелись наследственные нарушения системы гемостаза.

Структура дефектов оказания гинекологической помощи, попавших в орбиту судебного разбирательства (∑=19), распределилась следующим образом: дефекты диагностики патологических состояний – 9 (47%) случаев, в том числе злокачественных новообразований – 3 (16%), дефекты проведенных гинекологических вмешательств (заражение ВИЧ, передозировка анестетиком, обрыв нитей ВМС при ее удалении, наступление беременности после добровольной медицинской стерилизации) – 4 (21%), оставление инородного тела в брюшной полости после проведенной операции – 3 (16%), позднее принятие решения об удалении матки после начала профузного маточного кровотечения – 1 (5%), ненадлежащее информированное согласие – 1 (5%).

Обсуждение

Анализ приведенных случаев показывает, что размер компенсации морального ущерба зависит от того, какая причинно-следственная связь (прямая либо косвенная) установлена между неблагоприятным исходом акушерско-гинекологической помощи, а также от поведения самой пациентки, которое должно обязательно отражаться в разборчивой форме в медицинской документации, по возможности – под роспись женщины (например, отказ от назначенного обследования и лечения, от маршрутизации в перинатальный центр, неявка на приемы, табакокурение и др.). Приведенные результаты также свидетельствуют о важности правильной маршрутизации пациенток с высоким акушерским риском (табл. 2).

При этом какой-либо значимой взаимосвязи между приведенными факторами акушерского риска и наступившим неблагоприятным исходом экспертная и, соответственно, судебная практика не усматривает, по существу возлагая всю полноту ответственности на службу родовспоможения. Адекватное отражение анамнеза в медицинской документации, зависящее главным образом от работников женской консультации, иногда влияет лишь на сумму компенсации.

У некоторых ЛПУ (как правило, районных больниц) оказывалось недостаточно средств для выплаты компенсации морального вреда, поэтому недостающие суммы покрывались из бюджета. В отдельных случаях прокуратура и сами ЛПУ предъявляли регрессные иски непосредственно к медицинским работникам, виновным в неблагоприятном исходе акушерско-гинекологической помощи, и такие иски всегда удовлетворялись, что подтверждает тезис о незащищенности врачей от подобных ситуаций и необходимости повсеместного внедрения страхования их профессиональной ответственности [2, 3, 5]. Кроме того, медицинские работники в 7 рассмотренных случаях привлекались к уголовной ответственности.

Превалирующий вывод об ошибочной тактике родов делается главным образом на основе патологоанатомического исследования, сопоставляемого с данными истории родов. Наличие либо отсутствие показаний к оперативному родоразрешению непосредственно при оказании пациентке медицинской помощи в акушерском стационаре, как правило, не учитывается. На практике это заставляет врачей уделять чрезмерное внимание оформлению медицинской документации, поскольку с ее недостатками главным образом связываются дефекты оказания акушерской помощи [4, 10]. Кроме того, в целом по стране на официальном уровне отмечается тенденция увеличения доли оперативных родов, в том числе в перинатальных центрах [24], несмотря на то, что данная операция относится к сложным вмешательствам с высокой частотой послеоперационных осложнений [13] и отдаленных неблагоприятных последствий для акушерско-гинекологического статуса женщины [24].

Каждый случай рождения мертвого, нежизнеспособного либо тяжелобольного ребенка, которые, как уже указывалось, превалируют в судебной практике, требует тщательного установления причинно-следственной связи между действиями медицинского персонала и наступившим неблагоприятным исходом.

Принимая решение об ответственности ЛПУ, суд в большинстве проанализированных случаев принимает во внимание такие обстоятельства, как ненадлежащее оформление медицинской документации на стадии приемного отделения, невыполнение обязательных обследований, отсутствие осмотра узких специалистов и другие обстоятельства, не оказавшие влияния на неблагоприятный исход. Часто претензии пациенток носят эмоциональный, но не содержательный характер: «мне ответили грубо», «ко мне долго никто не подходил», «не могла найти дежурного врача» и др. Соглашаясь с безусловной необходимостью выполнения медперсоналом норм биомедицинской этики [7], следует отметить, что при отсутствии взаимосвязи допущенных отклонений от стандарта оказания акушерско-гинекологической помощи и ее неблагоприятного исхода привлечение ЛПУ и тем более врача к гражданско-правовой ответственности недопустимо. В этом отношении представители медицинских организаций должны последовательно отстаивать интересы как собственные, так и работников, не позволяя «компромиссов» в виде признания иска в обмен на уменьшение компенсации.

При экспертной оценке неблагоприятных исходов, связанных с массивными акушерскими кровотечениями, эксперты расходились во мнении относительно выбора тактики ведения родов. В большинстве неблагоприятных исходов, обусловленных разрывом матки, массивной кровопотерей (4 из 6 случаев), эксперты однозначно указывали на необходимость проведения операции кесарева сечения. Однако прямая причинно-следственная связь между неправильно выбранной тактикой родов и неблагоприятным исходом была установлена лишь в 3 указанных случаях. Еще в 1 случае эксперт указал на «высокую вероятность» спасения жизни новорожденного при оперативном родоразрешении, однако наступление неблагоприятного исхода не исключил. В оставшихся двух случаях была выбрана разная тактика родов: оперативная и через естественные родовые пути, выбор тактики был признан правильным, однако неблагоприятный исход для жизни пациентки предотвратить не удалось. Дефекты, по мнению экспертов, были обусловлены ошибками лечения женщины в послеродовом периоде, однако даже при адекватном ведении родильниц возможность наступления их смерти полностью не исключалась. Несмотря на это, все ЛПУ в рассмотренных случаях были привлечены к гражданско-правовой ответственности, основанием которой явился сам по себе дефект, а не только его взаимосвязь с неблагоприятным исходом.

В 4 из 6 случаев диагностированного клинически узкого таза эксперты указывали на ошибочную тактику родоразрешения через естественные родовые пути, еще в 2 случаях признали отказ от оперативного родоразрешения правильным. При этом описание клинических случаев в экспертных заключениях является сходным, однако разные выводы экспертов обусловили различные судебные решения и различную степень ответственности ЛПУ.

При преждевременных родах причинно-следственная связь между действиями врачей и наступившим исходом всегда признавалась косвенной. Однако даже когда история родов явно свидетельствовала об отсутствии вины медицинских работников в неблагоприятном исходе, различные косвенные дефекты отражались в экспертном заключении и приводили к ответственности ЛПУ.

В диагностированных случаях обвития пуповины вокруг шеи плода ЛПУ также ни разу не удалось отстоять свою позицию. При этом только в 2 случаях из 5 вина медицинских работников была очевидна (отсутствие оперативных навыков у дежурного врача, игнорирование прямых показаний к оперативным родам в течение 12 часов). В остальных случаях неблагоприятный исход признавался условно предотвратимым, что свидетельствует о значительной роли субъективного мнения эксперта в оценке клинического случая.

Выводы

- Фактическое отождествление медицинской помощи и бытовых услуг не обеспечивает объективную оценку деятельности медицинской организации и врача акушера-гинеколога в споре с пациенткой и ее представителями.

- Отражение в экспертных заключениях частных дефектов, не находящихся в причинно-следственной связи с неблагоприятным исходом акушерско-гинекологической помощи, является недопустимым, поскольку ведет к необоснованному привлечению ЛПУ и медицинских работников к юридической ответственности.

- Недопустима позиция администрации ЛПУ, направленная на минимизацию расходов учреждения посредством признания даже необоснованных претензий пациенток и их представителей, поскольку это поощряет «потребительский экстремизм», влечет несправедливое возложение ответственности на врача, формирует синдром «защитной медицины».

Автор выражает благодарность главному врачу ГБУЗ ТО «Перинатальный центр» (г. Тюмень) доктору медицинских наук И.И. Кукарской за научную, методическую и организационную помощь в подготовке статьи.