Коды по МКБ‑10

Международная классификация болезней 10‑го пересмотра не выделяет неспецифический вагинит в самостоятельное заболевание.

- N 76 Другие воспалительные болезни влагалища и вульвы. N 76.0 Острый вагинит.

- N 76.1 Подострый и хронический вагинит.

- N 77.1 Вагинит, вульвит и вульвовагинит при инфекционных и паразитарных болезнях, классифицированных в других рубриках.

Вульвовагинальные инфекции – группа заболеваний женских наружных половых органов, вызванных пато- генной и условно-патогенной флорой как воспалительного (вагиниты), так и невоспалительного (вагинозы) характера, сопровождающихся патологическими выделениями из половых путей.

Основными причинами вульвовагинальных выделений в акушерско-гинекологической практике являются следующие заболевания.

Бактериальный вагиноз (БВ) – клинический полимикробный невоспалительный синдром, возникающий в результате замены нормальной микробиоты влагалища (виды Lactobacillus spp., продуцирующие молочную кислоту и перекись водорода) на повышенную генерацию многочисленных видов облигатных и факультативных анаэробных микроорганизмов, например Bacteroides/Prevotella spp., Mobiluncus spp., Veillonella spp., G. vaginalis и др. [1].

БВ характеризуется отсутствием воспалительной реакции, у 50% женщин протекает бессимптомно.

Вульвовагинальный кандидоз (ВВК) – инфекционная болезнь с поражением кожи вульвы и слизистой оболочки влагалища, вызванная грибами рода Candida. ВВК характеризуется наличием воспалительной реакции, в 90% случаев обусловлен C. аlbicans. Один эпизод неосложненного (острого) ВВК отмечается у 75% женщин репродуктивного возраста, 2 эпизода заболевания и более – у 40–45%, кандидоз имеет осложненное, часто рецидивирующее течение у 10–20% женщин.

Трихомониаз – инфекционное заболевание мочеполовых органов, вызываемое Trichomonas vaginalis и передаваемое половым путем. В 10–50% случаев протекает бессимптомно.

Аэробный (неспецифический) вагинит (АВ) – полимикробное заболевание с доминированием аэробной микрофлоры: грамотрицательной из семейства Enterobacteriaceae (главным образом Escherichia coli), грамположительных кокков – стрептококков группы B (Streptococcus agalactiae), энтерококков и Staphylococcus aureus. АВ характеризуется наличием воспалительной реакции, в 10–20% случаев протекает бессимптомно.

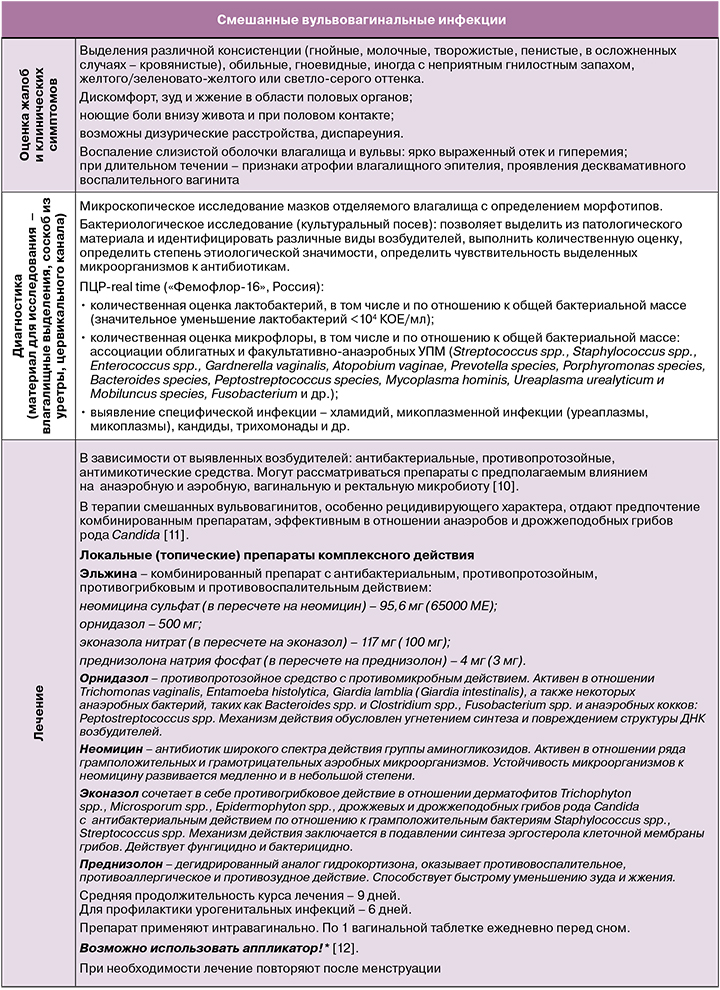

Смешанные вульвовагинальные инфекции

Эпидемиология. Современное течение урогенитальных инфекций характеризуется наличием микстинфекций, т.е. ассоциацией возбудителей как трансмиссивных (т.е. передаваемых половых путем), так и не передаваемых половым путем, включая условно‑патогенную и эндогенную флору влагалища. Это ухудшает течение и исход заболевания. Рецидивирующие вульвовагинальные инфекции являются не только эпидемиологической и клинической проблемой, но также имеют серьезные социальные и психологические последствия. Понимание механизмов комменсализма и патогенеза необходимо для разработки эффективных стратегий диагностики и лечения вагинальных инфекций.

Основу микст‑инфекций составляют условно‑патогенные представители биоценоза нижних отделов половых органов женщины, среди которых преобладают факультативные анаэробы (стафилококки, энтеробактерии – кишечные палочки) и облигатные анаэробы, которые не образуют спор (бактероиды) [1, 2].

Смешанные вульвовагинальные инфекции встречаются в 20–30% случаев [3].

Факторы риска. Факторами риска развития смешанных вульвовагинальных инфекций являются раннее начало половой жизни; большое число половых партнеров; пренебрежение принципами безопасного секса; иммуносупрессивные состояния; алкоголь, курение, наркомания; авитаминозы, недостаток питания; экологическая обстановка; тяжелые условия жизни и др.

Рецидивирующие вульвовагинальные инфекции, в свою очередь, могут быть причиной воспалительных заболеваний органов малого таза, развития выраженного спаечного процесса, частичной или полной непроходимости маточных труб, бесплодия, внематочной беременности, риска воспалительных осложнений после гинекологических операций (увеличивается в 3–6 раз).

Доказана роль инфекционно‑воспалительных заболеваний органов малого таза в развитии ряда акушерских осложнений: невынашивание беременности, преждевременное излитие околоплодных вод, внутриутробное и интранатальное инфицирование плода и новорожденного, мертворождение, хориоамнионит в родах, послеродовые гнойно‑септические осложнения и др. [3, 4].

Особенность течения. Смешанные инфекции характеризуются хронизацией процесса, более тяжелым и длительным течением, частым рецидивированием, опасностью восходящей инфекции, трудностями выбора терапии, неэффективностью стандартных схем терапии.

Микробные ассоциации с различной степенью этиологической значимости каждого микроорганизма могут формировать нетипичное развитие и течение воспалительных заболеваний мочеполового тракта, что необходимо учитывать при оценке клинической картины, лабораторных данных и назначении терапии.

В результате действия ассоциаций микроорганизмов развивающийся воспалительный процесс в первичном очаге протекает с деструкцией паренхимы и освобождением биологически активных веществ, сосудистыми реакциями, экссудацией, фагоцитозом [5].

Особенность лечения. Выбор лекарственного средства определяется клиническим течением заболевания, результатами комплексного исследования, особенностями действия препарата (эффективностью, диапазоном действия и др.). Увеличение доли смешанных инфекций в структуре воспалительных заболеваний урогенитального тракта диктует необходимость поиска этиотропных препаратов, эффективных против комплекса возбудителей урогенитальных инфекций. Стандартные методы лечения демонстрируют приемлемую краткосрочную эффективность. В то же время частые рецидивы и повышение микробной резистентности остаются нерешенными проблемами.

Большое значение при лечении вагинитов смешанной этиологии имеет применение комплексных препаратов с широким спектром действия (антимикотическим и антибактериальным), используемых локально и спо- собных воздействовать на несколько видов микроорганизмов [6, 7].

Преимущества локальных комбинированных препаратов: системное воздействие минимально; исключается подавление роста представителей нормальной микрофлоры желудочно‑кишечного тракта, кожных покровов и других областей; непосредственный эффект в области наибольшей концентрации условнопатогенных микроорганизмов (УПМ); непосредственное воздействие активного вещества в неизмененном виде в очаге микробов и микробных биопленок; более длительный контакт с возбудителями и сохранение более высокой концентрации; растворяясь во влагалище, препарат начинает действовать буквально сразу. J. Sobel et al. считают возможной комбинацию клиндамицина и стероидов (гидрокортизон 300–500 мг) интравагинально в течение 7–21 дня [8, 9].