Катамениальный пневмоторакс (КП) – спонтанный рецидивирующий пневмоторакс, встречающийся у женщин репродуктивного возраста. По этиологии КП может быть проявлением легочных форм эндометриоза (ЛЭ), обусловленных присутствием гетеротопических очагов эндометрия в грудной полости [1]. ЛЭ описывается как редкая форма заболевания, представляющая определенные трудности в постановке диагноза, проявляющаяся 4 клиническими синдромокомплексами: КП, катамениальным гемотораксом, кровохарканием и легочными узлами [2].

Частота встречаемости спонтанного пневмоторакса, по данным коллектива авторов, на базе ГБУЗ НИИ СП им. Н.В.Склифосовского за 10 лет наблюдения составила 27 случаев у женщин репродуктивного возраста. В структуре выявленных случаев у 5 (18,5% от выявленных) пациенток пневмоторакс либо сочетался с другими легочными и генитальными формами эндометриоза, либо развился во время менструации, но без макроскопических признаков и морфологической верификации ЛЭ [3].

В Федеральных рекомендациях по ведению пациенток с генитальным и другими формами эндометриоза подчеркнута необходимость совместного ведения таких пациенток специалистами смежных специальностей [4]. На территории Российской Федерации клинические рекомендации по спонтанному пневмотораксу находятся на этапе разработки [5].

Цель данной статьи – представить клинические случаи наблюдения КП вследствие ЛЭ в период 2015—2017 гг. и выработанную нами тактику обследования и ведения пациенток с данной патологией.

Нами представлен мультидисциплинарный подход клинико-лабораторного обследования и верификации диагноза, предотвращения рецидивирования и прогрессирования заболевания в течение минимум года наблюдения после хирургического лечения и последующей медикаментозной терапии с целью улучшения качества жизни пациенток и сохранения приверженности к проводимому лечению.

Нами представлен мультидисциплинарный подход клинико-лабораторного обследования и верификации диагноза, предотвращения рецидивирования и прогрессирования заболевания в течение минимум года наблюдения после хирургического лечения и последующей медикаментозной терапии с целью улучшения качества жизни пациенток и сохранения приверженности к проводимому лечению.

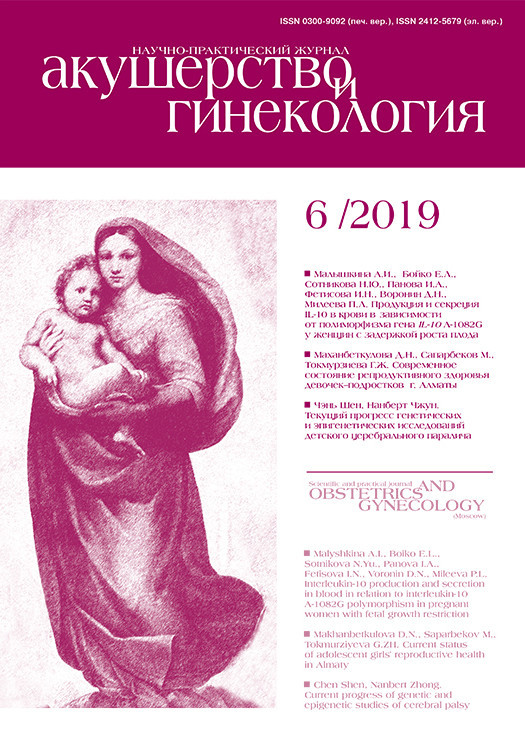

Клиническое наблюдение№ 1. Пациентка П., 39 лет, госпитализирована в хирургическое торакальное отделение ГБУЗ СОКБ им В.Д. Середавина с клиникой правостороннего рецидивного спонтанного пневмоторакса. В анамнезе — первый эпизод пневмоторакса был зарегистрирован в 2009 г. Тогда же была выполнена торакоскопия, резекция верхней доли правого легкого, надрыв которой вследствие спаечного процесса с грудной стенкой был расценен как причина пневмоторакса. Данных об осмотре диафрагмы и возможной ее патологии в протоколе оперативного вмешательства не обнаружено. Пациентка была выписана с выздоровлением, последующее диспансерное наблюдение в течение 3-х лет не выявило какой-либо послеоперационной патологии. Рецидив спонтанного пневмоторакса случился спустя 8 лет после операции (рис. 1).

При сборе анамнеза было выявлено, что симптомы пневмоторакса появились в предменструальный период. Пациентке было проведено дренирование правой плевральной полости, которое позволило быстро расправить легкое. На компьютерной томографии легких признаков буллезной эмфиземы легких не выявлено. Было высказано предположение о возможной катамениальной природе пневмоторакса и запланировано повторное оперативное вмешательство в объеме торакоскопии, диагностики и устранения причины пневмоторакса. Проведено оперативное лечение. Во время торакоскопии отмечался спаечный процесс в верхних отделах плевральной полости, разившийся в результате предшествующей операции. Видимых булл, блебов не обнаружено. Однако на висцеральной плевре базального сегмента нижней доли правого легкого найдены пятна коричневого цвета, с неровной, бугристой поверхностью, неправильной формы – видимые очаги эндометриоза (рис 2.) Выполнено ушивание дефектов диафрагмы отдельными узловыми П-образными швами с использованием не рассасывающейся полифиламентной нити. С целью укрепления этой зоны была создана дубликатура диафрагмы путем наложения второго ряда швов и погружения сухожильного центра по типу пликации. Дополнительно произведена сегментэктомия базального отдела правого легкого с целью исключения злокачественности патологического процесса. Завершающим компонентом операции стало выполнение париетальной костальной плеврэктомии с целью индукции плевродеза и профилактики рецидива пневмоторакса. Послеоперационное гистологическое заключение подтвердило предварительный диагноз: «Эндометриодная ткань в паренхиме легкого».

При сборе анамнеза было выявлено, что симптомы пневмоторакса появились в предменструальный период. Пациентке было проведено дренирование правой плевральной полости, которое позволило быстро расправить легкое. На компьютерной томографии легких признаков буллезной эмфиземы легких не выявлено. Было высказано предположение о возможной катамениальной природе пневмоторакса и запланировано повторное оперативное вмешательство в объеме торакоскопии, диагностики и устранения причины пневмоторакса. Проведено оперативное лечение. Во время торакоскопии отмечался спаечный процесс в верхних отделах плевральной полости, разившийся в результате предшествующей операции. Видимых булл, блебов не обнаружено. Однако на висцеральной плевре базального сегмента нижней доли правого легкого найдены пятна коричневого цвета, с неровной, бугристой поверхностью, неправильной формы – видимые очаги эндометриоза (рис 2.) Выполнено ушивание дефектов диафрагмы отдельными узловыми П-образными швами с использованием не рассасывающейся полифиламентной нити. С целью укрепления этой зоны была создана дубликатура диафрагмы путем наложения второго ряда швов и погружения сухожильного центра по типу пликации. Дополнительно произведена сегментэктомия базального отдела правого легкого с целью исключения злокачественности патологического процесса. Завершающим компонентом операции стало выполнение париетальной костальной плеврэктомии с целью индукции плевродеза и профилактики рецидива пневмоторакса. Послеоперационное гистологическое заключение подтвердило предварительный диагноз: «Эндометриодная ткань в паренхиме легкого».

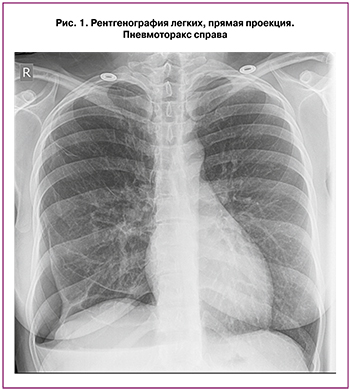

Послеоперационный период протекал без осложнений. Легкое расправилось и заполнило весь объем плевральной полости. Удаление дренажей и снятие швов было проведено в должные сроки. Пациентка была выписана на 7-е сутки после операции с рекомендациями обследования и лечения в условиях акушерско-гинекологической службы. Спустя 2 мес была проведена диагностическая лапароскопия с целью уточнения причин бесплодия, на которое предъявляла жалобы пациентка. Во время операции лапароскопии была выполнена биопсия эндометриоидной гетеротопии, располагающейся на петле тонкой кишки. Гистологическое исследование препарата полностью подтвердило диагноз эндометриоза кишечника (рис. 3).

Послеоперационный период протекал без осложнений. Легкое расправилось и заполнило весь объем плевральной полости. Удаление дренажей и снятие швов было проведено в должные сроки. Пациентка была выписана на 7-е сутки после операции с рекомендациями обследования и лечения в условиях акушерско-гинекологической службы. Спустя 2 мес была проведена диагностическая лапароскопия с целью уточнения причин бесплодия, на которое предъявляла жалобы пациентка. Во время операции лапароскопии была выполнена биопсия эндометриоидной гетеротопии, располагающейся на петле тонкой кишки. Гистологическое исследование препарата полностью подтвердило диагноз эндометриоза кишечника (рис. 3).

Других гетеротопий эндометриоидной ткани на брюшине, яичниках и по данным гистероскопии обнаружено не было, проведено хирургическое рассечение спаек обеих маточных труб. В отсутствие мужского фактора, хронического эндометрита, при условии проходимости маточных труб по интраоперационным данным, отсутствия установленных других эндокринных, иммунологических причин бесплодия, учитывая возраст пациентки, рекомендована самостоятельная беременность в циклах с контролем овуляции в течение 4—6 мес и поддержке препаратами прогестерона (дидрогестерон по стандартной схеме назначения) второй фазы цикла. В отсутствие наступления самостоятельной беременности рекомендовано лечение методом экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). На период ожидания и обследования перед проведением ЭКО, с целью сохранения овариального резерва и улучшения прогноза в плане фертильности, назначен диеногест 2 мг ежедневно через 6 мес после диагностической лапароскопии и операции по поводу КП. Пациентка принимала диеногест в течение 6 мес, затем была включена в программу лечения бесплодия методом ЭКО со своими ооцитами с наступлением последующей клинической беременности. На период написания статьи маточная беременность прогрессировала на сроках 21 недели. За весь период наблюдения до наступления беременности рецидива КП зафиксировано не было.

Клиническое наблючение№2. Пациентка П., 41 год, поступила в отделение торакальной хирургии в экстренном порядке с диагнозом «Рецидивный спонтанный пневмоторакс справа». На компьютерной томографии легких обнаружено полостное поражение нижней доли правого легкого диаметром 16×11 мм. Пациентке был проведен торакоцентез и запланировано срочное оперативное вмешательство в объеме торакоскопии справа. Во время операции был диагностирован пневмоторакс на ½ объема плевральной полости. Детальный осмотр внутриплевральных органов не выявил какой-либо легочной патологии, однако позволил визуализировать 4 дефекта сухожильной части диафрагмы от 0,2 до 0,7 см в диаметре с формированием плевроперитонеальной коммуникации (рис 4.) Проведена секторальная резекция нижней доли правого легкого.

Выполнено ушивание дефектов узловыми не рассасывающимися лигатурами с последующим укрытием вторым рядом швов и выполнением париетальной плеврэктомии. В послеоперационном периоде легкое расправилось на 1-е сутки. После проведенного гистологического исследования подтвержден диагноз ЛЭ (рис. 5).

Пациентка была выписана с выздоровлением от пневмоторакса на 5-е сутки после операции и направлена на дальнейшее лечение к специалистам акушерско-гинекологической службы. На этапе амбулаторного наблюдения в условиях женской консультации проведен анализ крови на онкомаркер СА-125, получен результат в пределах референсной нормы лаборатории — 21 МЕ/мл, проведено ультразвуковое исследование (УЗИ) органов малого таза во вторую фазу менструального цикла без эхографических проявлений генитального эндометриоза. От проведения диагностической лапароскопии пациентка отказалась. Проведена магнитно-резонансная томография (МРТ) органов малого таза — также без подтверждения генитального эндометриоза. Учитывая отсутствие жалоб со стороны репродуктивных органов и убедительных данных за наличие генитального эндометриоза, пациентке был поставлен диагноз изолированного ЛЭ, предложено медикаментозное лечение диеногестом длительно до 1 года приема с целью предотвращения рецидивирования КП. За время приема препарата в период наблюдения 6 мес после проведенного оперативного лечения не было зарегистрировано рецидива КП. Существенных побочных эффектов от проводимой терапии, кроме диспепсических проявлений в первые два месяца приема препарата, зафиксировано не было. В условиях отсутствия повышения в крови СА-125, жалоб со стороны репродуктивной системы и органов дыхания пациентке отменен диеногест после 6 мес применения. Установлена внутриматочная терапевтическая система «Мирена» с целью контрацепции в позднем репродуктивном периоде, составлен план и сроки наблюдения: консультация торакального хирурга — 1 раз в 6—12 мес, УЗИ гинекологическое и брюшной полости — 1 раз в год, уровень СА-125 1 раз в 6—12 мес при отсутствии других жалоб.

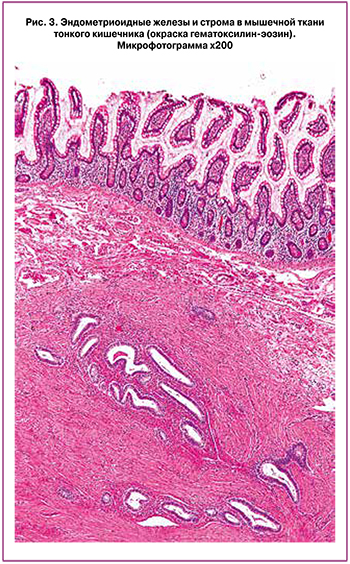

Клиническое наблюдение№3. Пациентка П., 51 год, обратилась за медицинской помощью с жалобами на одышку и боли в правой половине грудной клетки. Боль возникла накануне менструации, которые стали обильными в течение предшествующего года, приходили регулярно с эпизодами кровомазания до и после менструации. При рентгенографии легких справа выявлен пневмоторакс. Пациентка была направлена и госпитализирована в отделение торакальной хирургии. Сбор анамнеза и наличие фоновой гинекологической патологии (миома матки в сочетании с аденомиозом) позволил заподозрить эндометриоз-ассоциированный пневмоторакс уже в дооперационном периоде. Первым этапом было выполнено дренирование плевральной полости. Пациентке произведена МРТ верхних отделов брюшной и грудной полостей с контрастом. Обнаружено повреждение диафрагмы с кровоизлиянием, проникающее в паренхиму печени (рис. 6). Данных за эмфизему легких не выявлено. Была выполнена торакоскопия справа, во время которой выявлена фенестрация диафрагмы в виде 6 овальных дефектов размерами 0,5 – 0,8 см. Другой патологии не выявлено. Ушивание фенестр и пластика диафрагмы были выполнены вышеописанным способом. Субтотальная костальная плеврэктомия выполнена в качестве противорецидивного компонента операции. Выполнена биопсия повреждения с подтверждением эндометриодного поражения диафрагмы и печени по данным гистологии. Послеоперационный период протекал без осложнений.

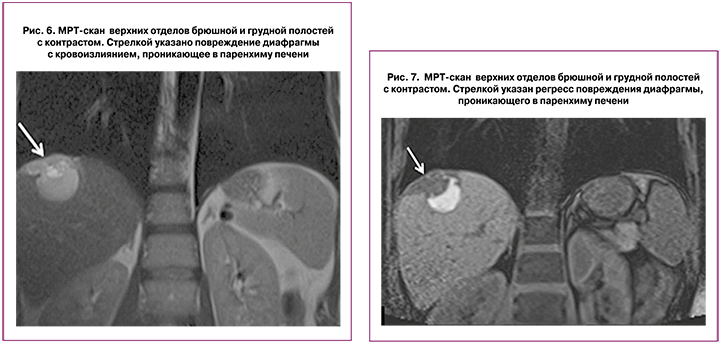

Пациентка выписана с рекомендациями продолжения обследования у специалиста — акушера-гинеколога. При подтверждении диагноза «Миома матки малых размеров в сочетании с аденомиозом» по данным трансвагинальной сонографии и МРТ, повышения уровня СА-125 крови в 2 раза выше верхней границы нормы по лаборатории — до 65 МЕ/мл пациентке назначена гормонотерапия препаратом бусерелин-депо. Однако в связи с жалобами на выраженные приливы, раздражительность, повышение артериального давления выше 200 и 110 мм рт.ст., препарат отменен после 1 мес применения и заменен на диеногест в дозировке 2 мг ежедневно длительно. Лечение диеногестом перенесла хорошо, у пациентки удалось добиться стойкой аменореи на фоне лечения к концу 12 месяца применения. Роста миомы и прогрессирования аденомиоза отмечено не было, диеногест отменен в условии нормализации уровня СА-125 ниже верхней границы лабораторной нормы. При повторной МРТ после терапии диеногестом в течение 6 мес отмечен регресс обнаруженного ранее эндометриодного поражении (рис. 7). Рецидива КП зарегистрировано не было на всем периоде наблюдения, составившего 12 месяцев после оперативного лечения.

Обсуждение

Согласно данным зарубежной и отечественной литературы, примерно 60% случаев ЛЭ сочетаются с эндометриозом органов малого таза. Этиопатогенез ЛЭ до конца не изучен. Выделяют теорию ретроградной имплантации эндометриодной ткани путем гематогенной либо лимфогенной диссеминации, либо через существующие дефекты диафрагмы. КП — наиболее часто встречающееся проявление ЛЭ, выявляющееся в порядка 2,8—5,6% cлучаев других экстрагенитальных форм заболевания [6]. КП (от греческого «katamenius» – ежемесячный) выявляется до 30% случаев спонтанного пневматоракса у молодых женщин в возрасте от 30 до 35 лет. Клиническая симптоматика КП обычно выявляется в течение 24 ч. до либо 72 ч. после начала менструального периода, с превалированием локализации в правой доле легкого[6].

Во всех приведенных наблюдениях непосредственной причиной развития пневмоторакса стало наличие плевроперитонеального сообщения. Тем не менее, в литературе описаны клинические случаи сочетанной патологии - буллезной эмфиземы легких и фенестрации диафрагмы. Следовательно, у лиц женского пола во время операции, предпринятой по поводу пневмоторакса при обнаружении булл, также необходим осмотр диафрагмы, а при обнаружении фенестрации следует исключить наличие буллезного перерождения легочной ткани [7].

Выполнение биопсии с целью получения гистологического подтверждения эндометриоза, безусловно, необходимо, однако в плевральной полости не всегда удается обнаружить активные очаги заболевания. Непосредственно фенестрация диафрагмы, как правило, является исходом распада узлов и дистрофии органа. В этих ситуациях правомочен, но и дискутабелен вопрос о выполнении симультанной лапароскопии с целью верификации наличия эндометриоидных гетеротопий на брюшине [8,9].

Несомненно, что при наличии пневмоторакса, купирование его становится первоочередной задачей. Тем не менее, определение гинекологической тактики должно идти параллельно хирургической сразу же, как только появились предположения о возможном вкладе эндометриоза в развитие пневмоторакса [10].

Терапия ЛЭ зачастую включает комбинированную тактику с хирургическим и медикаментозным этапами лечения [11]. При этом целью назначения лекарственных препаратов является индукция гипотрофии эктопических очагов эндометрия. Препаратами выбора, по данным мировой литературы, описаны прогестагены в циклическом режиме. Назначение синтетических аналогов гонадотропного рилизнг-гормона также рекомендовано с целью подавления продукции гонадотропинов, что приводит к развитию медикаментозной псевдоменопаузы и достижению стойкой ремиссии заболевания [12]. У пациенток развивается выраженная гипоэстрогенемия вследствие подавления стероидогенеза в яичниках. Современным синтетическим прогестагеном, обладающим достаточным гестагенным эффектом и метаболической нейтральностью, является диеногест. По сравнению с агонистами гонадотропного рилизинг-гормона, применение диеногеста сопровождается меньшим количеством развития побочных эффектов, связанных с умеренной гипоэстрогенемией, метаболически нейтральным действием диеногеста и отсутствием снижения минеральной плотности костной ткани по данным длительных наблюдений за применением [12]. Так как эндометриоз является эстроген-зависимым заболеванием, возможно рецидивирование процесса после прекращения терапии [13]. Применение индивидуальной длительной тактики ведения, включающей рациональную гормональную терапию диеногестом в дозировке 2 мг, будет способствовать достижению стойкой ремиссии и отсутствию рецидивирования КП у пациенток [14].

Заключение

Наличие спонтанного пневмоторакса у женщин детородного возраста должно быть основанием для исключения катамениальной природы пневмоторакса. Во время торакоскопии, предпринятой по поводу пневмоторакса при отсутствии убедительных данных за буллезное перерождение легкого, и даже при его наличии, необходимо проводить тщательный осмотр диафрагмы с целью выявления возможной ее фенестрации. После устранения пневмоторакса и ликвидации причины, его вызвавшей, пациентки в обязательном порядке должны быть направлены к акушеру-гинекологу для обследования и выбора соответствующей терапии. Применение диеногеста после хирургического лечения с целью медикаментозной коррекции, как изолированных ЛЭ, так и сочетанных с легочной генитальных формам эндометриоза, является оправданным с точки зрения предотвращения рецидивирования КП и прогрессирования эндометриоза; безопасным, с точки зрения развития побочных эффектов, и приверженности пациенток к длительной терапии заболевания. Дальнейшее ведение пациенток с генитальными формами эндометриоза и КП в анамнезе должно осуществляться совместно акушером-гинекологом и торакальным хирургом с учетом репродуктивных планов пациентки.